사건

2014가합49499 중창주말소등

원고(선정당사자)

1. A

2. B

피고

C종교단체

변론종결

2015. 12. 18.

판결선고

2016. 1. 29.

주문

1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청구취지

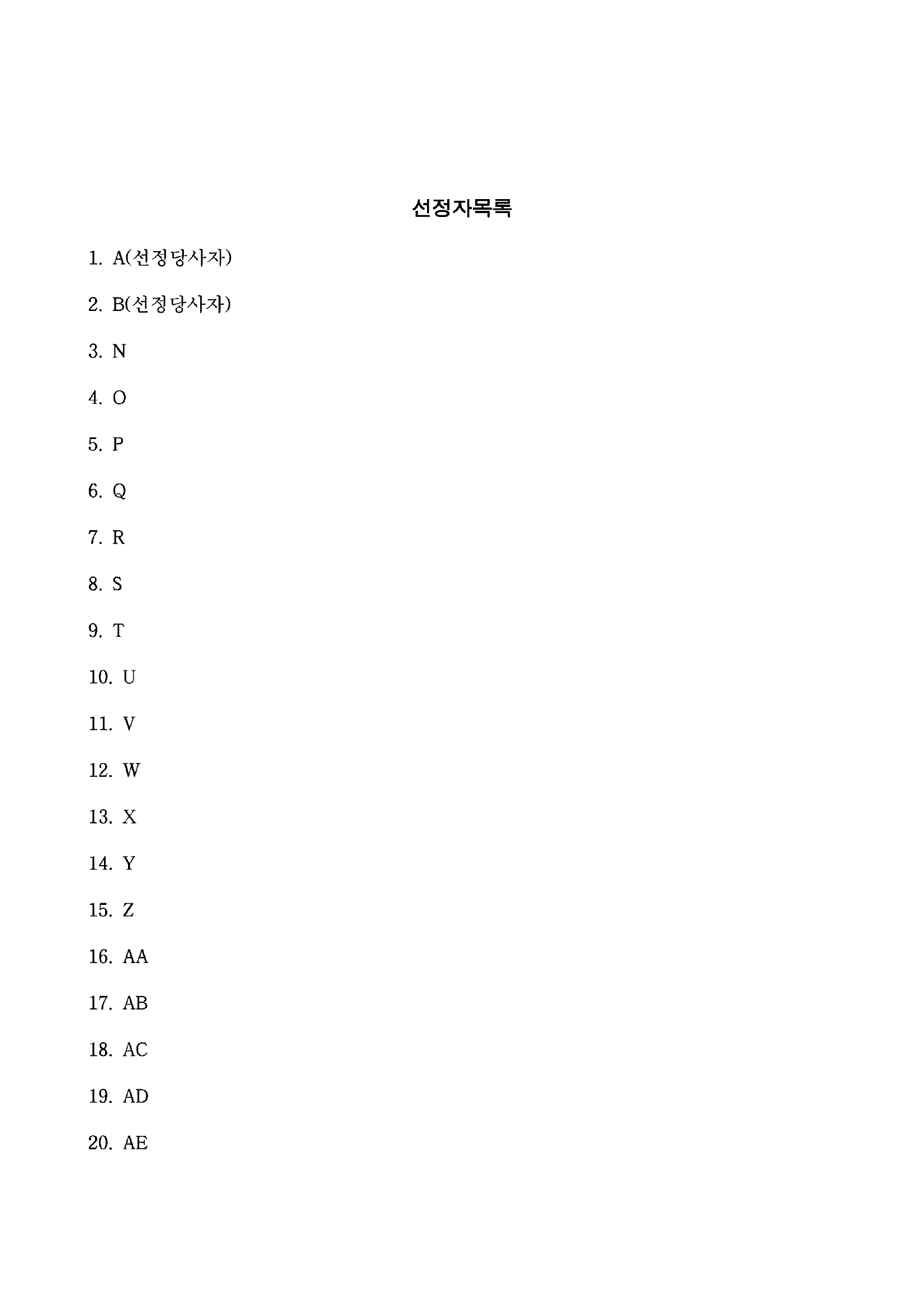

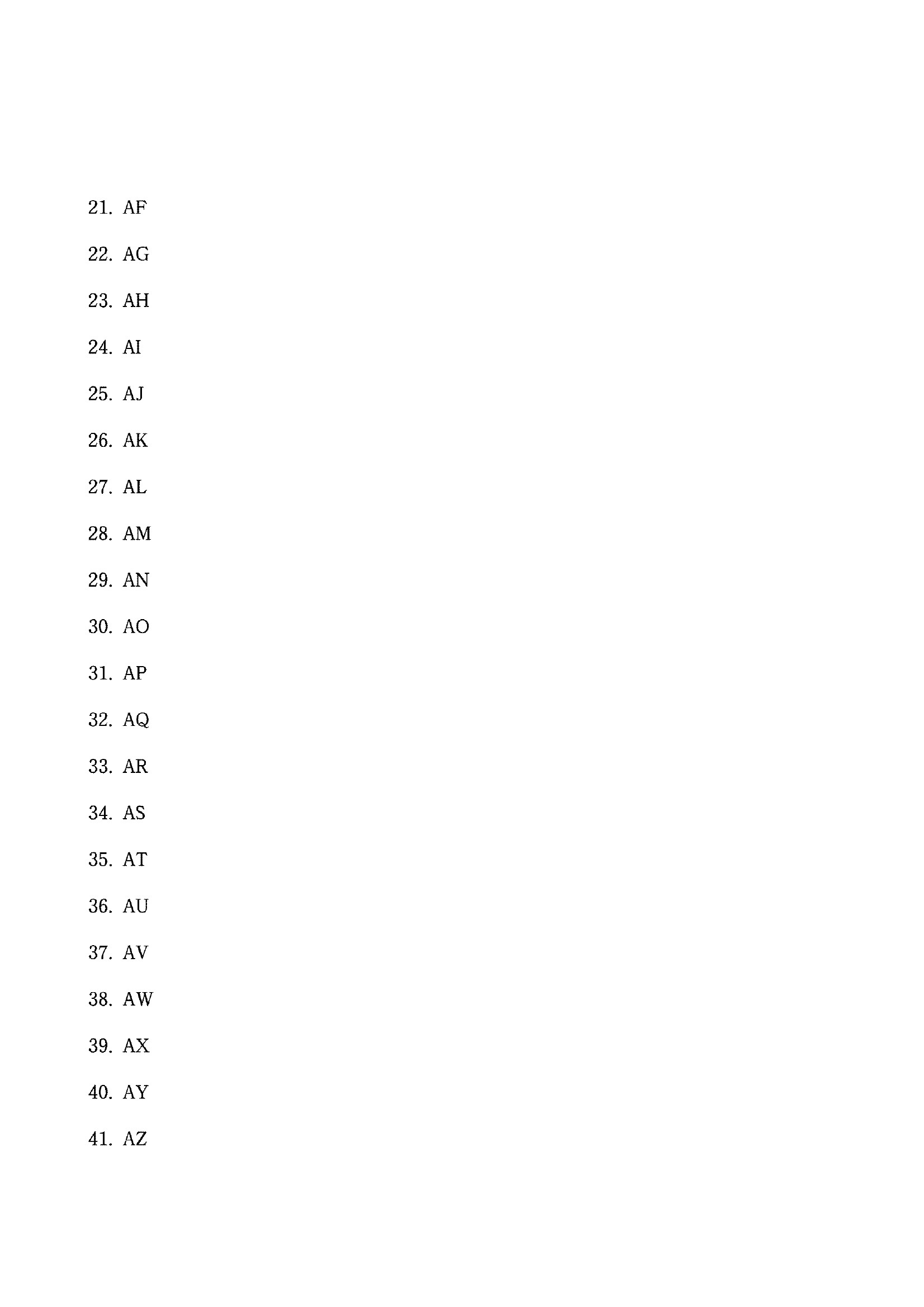

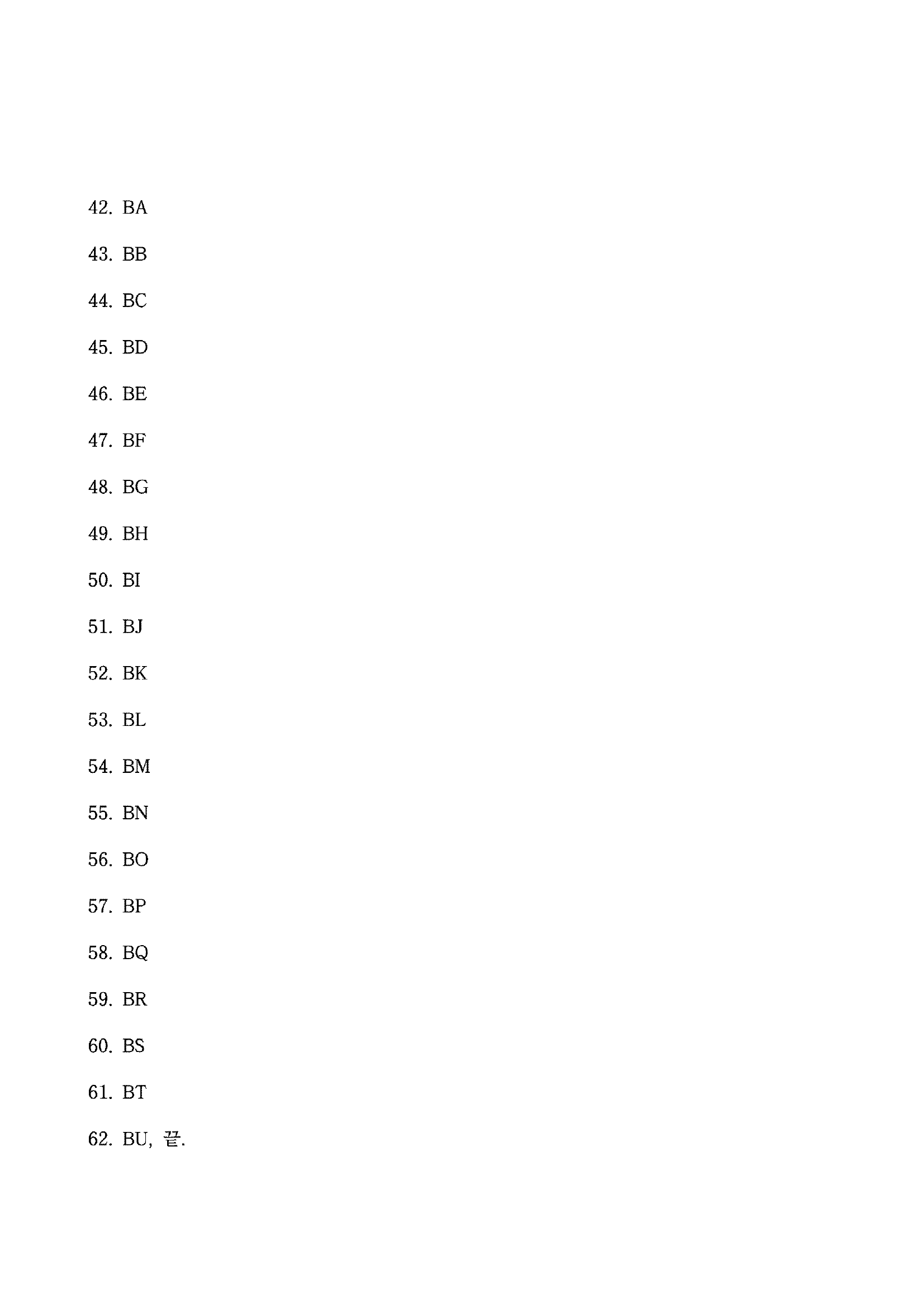

원고(선정당사자, 이하 '원고'라고만 한다) A, B 및 별지 목록 기재 선정자 60명(이하 원고들과 선정자들을 통틀어 '원고들'이라고만 한다)이 하남시 D, E 양 지상 벽돌조 토기와지붕 법당 76.56m² 및 벽돌조 세면기와지붕 요사체 18.50m2(이하 '이 사건 부동산'이라 한다)에 소재한 C종교단체 F의 창건주임을 확인한다. 피고는 위 C종교단체 F에 대한 2013. 4. 22.자 G 명의의 중창주 등재를 말소하라.

이유

1. 인정사실

가. 용어의 정의 사찰의 등록 및 관리에 관한 사항을 정하고 있는 피고의 내부규범인 사찰법(2011. 9. 20. 제정되어 2012. 4. 18. 시행되었다)은 관련 용어에 관하여 다음과 같이 정의하고 있다.

1) 포교소 : 소유 부동산이 없이 부동산을 임차하여 운영하는 사찰(제2조 제4항)

2) 사설사암 : 피고의 승려 또는 신도가 창건하여 종단에 'C종교단체 C사(암)'로 등록하여 운영하는 사암으로서 창건주의 권리를 인정하는 사찰(제2조 제2항)

3) 공찰 : 사찰재산의 소유권 및 인사 · 운영·관리권이 종단에 귀속된 다음 각 호의 사찰(제2조 제1항)

사설사암의 창건주권리자가 그 권리를 종단에 귀속시킨 사찰(제4호)

4) 창건주 : 사찰을 창건한 자로서 사설사암 등록시 사찰공부에 등재된 자(제3조 제1항)

5) 창건주 권리자 : 당해 사찰의 주지를 추천할 권리를 가진 자로서 사찰 등록시에 창건주 또는 그 권리를 승계받은 승려(제3조 제2항)

6) 중창주 : 당대에 한해 사찰의 주지를 추천할 권리를 가진 자(제3조 제3항)

나. 사건 경위

1) C종교단체 H 소속 승려인 I 스님과 신도들은 1998.4.경 서울 강동구 J 소재 건물을 임차하여 'K'라는 명칭으로 법당을 개원하였다. K는 2002. 3.경 피고의 제7교구 본사인 C종교단체 L(이하 'L'라 한다)의 서울포교소로 등록되어 그 무렵 교구본사인 L에서 승려 G을 위 포교소의 대표자인 주지대리로 임명 · 파견하였다.

2) G과 위 포교소의 신도들은 법당으로 사용 중인 건물에 관한 임대차계약이 2002. 10.경 종료되자 이 사건 부동산을 매수하여 위 포교소를 이전하기로 하였고, 이에 따라 이 사건 부동산에 관하여 2003. 3. 5. G의 명의로 매매계약이 체결되고 2003. 4. 10. G의 명의로 소유권이전등기가 마쳐졌다. 이 사건 부동산을 매수하는 데 총 7억 원이 소요되었는데, 그 중 4억 원은 신도들의 시주금으로, 1억 원은 위 포교소 건물의 임대차보증금으로, 2억 원은 이 사건 부동산을 담보로 대출받은 돈으로 각 충당되었다.

3) G과 위 포교소의 신도들은 2003. 5.경 위 포교소를 L의 말사로 사찰등록하고 이 사건 부동산을 피고에게 증여하며 사찰의 명칭을 'C종교단체 K'로 변경하기로 하였다.

4) G은 2003. 6. 17. 자신을 창건주로 하여 'C종교단체 K'를 피고에 속한 사설사암으로 사찰등록하고, 2003. 6. 26. 이 사건 부동산에 관하여 C종교단체 K(대표자 ML주지)의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다.

5) 피고의 사설사암이 된 위 K는 2004. 5.경 G이 주지대리직을 사임하면서 공찰로의 등록전환을 신청함에 따라 2004. 6. 22. 피고의 공찰로 등록되었고, 2007. 6. 14. 사찰명칭이 'C종교단체 F'(이하 사설사암 및 공찰 등록시기와 명칭변경 전후를 통틀어 이 사건 사찰'이라 한다)로 변경되어 현재까지 L의 말사로 관리·운영되고 있다.

6) 사찰법은 종전의 사설사암등록 및 관리법(이하 '구법'이라 한다)이 폐지되면서 2012. 4. 18.자로 시행된 것인데, 구법에서는 승려나 신도가 사찰을 창건하여 사설사암으로 등록하여 운영하는 경우 창건주 권리를 보장하는 규정만 있었으나, 사찰법에서는 공찰에 대하여도 아래 각 사유에 해당할 경우 총무원의 중창주심사위원회에서 공적심사를 거쳐 특정인에게 중창주 지위를 인정하고 입적할 때까지 주지 추천권을 갖도록 하였다(제23조).

가) 사찰을 창건하여 공찰로 등록하는 경우(제1호)

나) 사지(옛절터)를 복원하여 공찰로 등록한 경우(제2호)

다) 미입주사찰의 종단점유권을 확립하였을 경우(제3호)

라) 사설사암의 창건주권리자가 창건주 권리를 종단 또는 교구본사에 귀속시켜 공찰로 등록전환하는 경우(제4호)

7) G은 2012. 10.경 피고에게 사찰법 제23조 제2, 3, 4호에 기해 이 사건 사찰에 관한 중창주 지위인정신청을 하였고, 이 사건 사찰의 교구본사인 L는 사찰법령에 따른 절차에 따라 종무회의를 통한 공적심사를 한 결과, 같은 조 제3, 4호를 근거로 피고의 총무원에 G을 이 사건 사찰의 중창주로 품신하였으며, 피고의 총무원이 2013. 4. 22. 중창주심사위원회를 열어 중창주인정결의를 함으로써 피고의 사찰공부에 G이 중창주로 등재되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8, 11, 12, 13, 16호증, 을 1 내지 4호증 (가지번호 있는 것은 이를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 증인 G의 증언, 원고본인 N 당사자신문 결과, 변론 전체의 취지

2. 원고들의 주장

이 사건 사찰은 G이 주지 대리로 임명되기 약 4년 전인 1998. 4. 26.경 I 스님과 신도들에 의해 서울 강동구 J 소재 법당에서 'K'라는 이름으로 창건되었고, 원고들을 비롯한 신도들의 시주금으로 이 사건 부동산을 매수하여 G에게 명의신탁하였다가 피고에게 이를 증여하고 사설사암으로 사찰등록하였다. 따라서 이 사건 사찰의 창건주는 원고들을 비롯한 신도들인데, G이 2003. 6. 17. 임의로 자신을 창건주로, 창건일을 2001. 11. 20.로 기재하여 사찰등록을 하였고, 그에 터잡아 피고를 속여 2013. 4. 22. 중창주로 등재된 것이다.

이에 원고들은 피고를 상대로 원고들이 이 사건 사찰의 창건주 지위에 있다는 사실의 확인을 구함과 아울러 G에 대한 중창주 등재의 말소를 구한다.

3. 본안 전 항변에 관한 판단

가. 피고의 본안 전 항변

원고들의 이 사건 소는 아래와 같은 이유로 부적법하다.

1) 창건주 및 중창주 지위의 인정 여부는 피고 내부의 결의에 의한 것으로서 종교의 자유에 속하는 문제이므로, 사법심사의 대상이 되지 않는다.

2) 신도회는 비법인사단으로서, 비법인사단의 총유물에 관한 소송은 비법인사단의 명의로 총회 결의를 거쳐 하거나 그 구성원 전원이 당사자가 되어 필수적 공동소송으로 제기하여야 하는데, 이 사건 소송은 신도회 구성원 중 일부만이 당사자가 되어 제기되었다.

3) 이 사건 사찰은 이미 공찰로 등록되었으므로, 사설사암임을 전제로 하는 창건주 지위확인의 소는 과거의 법률관계에 관한 것이어서 확인의 이익이 없다.

나. 판단

1) 사법심사 대상에 해당하는지 여부

가) 종교활동은 헌법상 종교의 자유와 정교분리의 원칙에 의하여 국가의 간섭으로부터 그 자유가 보장되어 있으므로, 국가기관인 법원은 종교단체 내부관계에 관한 사항에 대하여는 그것이 일반 국민으로서의 권리의무나 법률관계를 규율하는 것이 아닌 이상, 원칙적으로 그 실체적인 심리판단을 하지 아니함으로써 당해 종교단체의 자율권을 최대한 보장하여야 한다(대법원 2011. 10. 27. 선고 2009다32386 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2013다78990 판결, 2015. 4. 23. 선고 2013다20311 판결 등 참조).

한편, 교인으로서 비위가 있는 자에게 종교적인 방법으로 징계·제재하는 종교단체 내부의 규제(권징재판)가 아닌 한, 종교단체 내에서 개인이 누리는 지위에 영향을 미치는 단체법상의 행위라 하여 반드시 사법심사의 대상에서 제외할 것은 아니고, 한편 징계결의와 같이 종교단체 내부의 규제라고 할지라도 그 효력의 유무와 관련하여 구체적인 권리 또는 법률관계를 둘러싼 분쟁이 존재하고 그 청구의 당부를 판단하기에 앞서 위 징계의 당부를 판단할 필요가 있는 경우에는, 그 판단의 내용이 종교 교리의 해석에 미치지 아니하는 한 법원으로서는 위 징계의 당부를 판단하여야 한다. (대법원 1992. 5. 22. 선고 91다41026 판결, 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다17274 판결, 대법원 2011.05.26. 선고 2010다89012 판결 등 참조).

나) 제1항에서 살펴본 사찰법 규정에 의하면, 사찰의 창건주 또는 그 권리를 승계받은 승려는 당해 사찰의 주지 추천권을 갖게 되고, 중창주는 당대에 한하여 당해 사찰의 주지 추친권을 갖게 되는데, 불교종단에 등록된 사찰은 통상 법인격 없는 사단이나 재단에 해당하고, 그 사찰의 주지는 종교상의 지위와 아울러 비법인 사단 또는 재단인 당해 사찰의 대표자로서 그 재산에 관한 관리처분권 등을 갖게 되는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사찰의 창건주 및 중창주 지위에 관한 다툼은 단순한 종교상의 지위나 교리의 해석에 관한 것을 넘어 일반 국민으로서의 구체적 권리의무나 법률관계에 관한 분쟁의 성격까지 갖고 있다고 봄이 타당하므로 사법심사의 대상이 된다.

2) 필수적공동소송에 해당하는지 여부

원고들은 피고의 신도라는 개인적인 지위에서 종교단체 안에서 누리는 개인의 권리의무에 영향을 미치는 이 사건 사찰의 창건주 및 중창주 지위에 관한 소를 제기한 것이지, 신도회라는 단체를 대표하거나 그 구성원의 지위에서 이 사건 사찰의 재산 등에 관한 소를 제기한 것이 아니므로, 이 사건 소가 반드시 필수적 공동소송에 해당한다.고 볼 수는 없다.

3) 창건주 지위 확인을 구할 이익의 존부

가) 확인의 소는 현재의 권리 또는 법률상 지위에 관한 위험이나 불안을 제거하기 위하여 허용되는 것이지만, 과거의 법률관계라 할지라도 현재의 권리 또는 법률상 지위에 영향을 미치고 있고, 현재의 권리 또는 법률상 지위에 대한 위험이나 불안을 제거하기 위하여 그 법률관계에 관한 확인판결을 받는 것이 유효·적절한 수단이라고 인정될 때에는 확인의 이익이 있다(대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다36407 판결 등 참조)

나) 원고들의 주장 자체뿐만 아니라 앞서 살펴본 사찰법 제23조 제4호의 규정에의 하더라도, G의 중창주 지위는 창건주 지위에 터 잡은 것으로서 이 사건 사찰의 창건주가 누구인지는 중창주 지위에도 곧바로 영향을 미치는 문제이므로, 이를 단순히 과거의 법률관계에 관한 것이어서 확인의 이익이 없다고 할 수는 없다. 따라서 피고의 위 본안 전 항변은 모두 받아들일 수 없다.

4. 본안에 관한 판단

가. 관련법리

우리 헌법이 종교의 자유를 보장하고 종교와 국가기능을 엄격히 분리하고 있는 점에 비추어 종교단체의 조직과 운영은 그 자율성이 최대한 보장되어야 하므로, 종교단체 안에서 개인이 누리는 지위에 영향을 미칠 각종 결의나 처분이 당연 무효라고 판단하려면, 그저 일반적인 종교단체 아닌 일반단체의 결의나 처분을 무효로 돌릴 정도의 절차상 하자가 있는 것으로는 부족하고, 그러한 하자가 매우 중대하여 이를 그대로 둘 경우 현저히 정의관념에 반하는 경우라야 한다(대법원 2006. 2. 10. 선고 2003다63104 판결 등 참조).

나. 창건주 지위 확인청구에 관한 판단

제1항에서 인정한 사실들 및 증거들에 의해 인정되는 아래 사정들을 종합해 보면, 사찰법상 원고들이 이 사건 사찰의 창건주 지위에 있다고 할 수는 없으므로, 원고들의 창전주 지위확인청구는 받아들일 수 없다.

1) 사찰법상 사설사암의 사찰등록에 관한 규정을 살펴보면, 승려 또는 신도가 사찰을 창건하고자 할 경우 예비등록 및 본등록을 거쳐 피고에게 공찰이나 사설사암으로 사찰등록을 할 수 있는데, 사찰등록을 결정받고자 하는 자는 사찰의 유지 · 발전에 필요한 일체의 재산을 'C종교단체 사'나 소속 교구본사의 명의로 등기해야 하고(제14, 16조), 피고 교구에 소속된 포교소가 재산소유권을 취득한 때 공찰 또는 사설사암으로 등록전환하도록 규정하고 있다(제17조).

따라서 사찰법상 창건주의 주지 추천권을 통한 사찰재산 관리권이 인정되는 형태의 사찰인 '사설사암'으로서의 창건이 인정되려면, 인적·물적 실체를 구비하여 사찰재산을 보유하게 되고, 그에 따라 사찰등록시 위 재산을 당해 사찰 또는 소속 교구본사의 명의로 등기할 수 있어야 하므로, 이 사건 사찰이 사설사암으로서의 창건이 가능해진 때는 이 사건 부동산의 소유권을 취득한 2003. 3.경 이후가 되고, 그 때는 이미 G이 포교소라는 형태의 사찰인 K의 주지대리로 임명되어 근무하고 있었다.

2) 포교소인 K의 신도들이 모금한 돈이 주된 재원이 되어 이 사건 부동산을 매수하였고, 그에 기해 사설사암으로의 등록이 가능해 진 것은 사실이다. 그러나 사찰법상 창건주라 함은 '사찰을 창건한 자로서 사설사암 등록시 사찰공부에 등재된 자'를 말하므로, 단순히 비용을 부담하여 어떤 사찰을 사실상 창건했다고 하여 창건주가 되는 것이 아니라, '사설사암으로 등록 되고 '그 등록 당시 사찰공부에 창건주로 등재 되어야 한다. 그런데 이 사건 사찰이 'C종교단체 K'라는 명칭의 사설사암으로 등록된 때는 2003. 6. 17.이고, 당시 사찰 공부에 창건주로 등재된 사람은 G이지 원고들이 아니다.

3) 또한, 사찰법에 의하면 사설사암의 창건주 권리는 종단 등록시 창건주로 신청하여 승인받은 1인에 한하여 인정되며(제20조), 사찰법 시행령에 의하면 사설사암을 사찰등록하는 경우 창건주가 등록신청을 하고, 창건주와 재산소유자가 다를 경우에는 재산소유자의 사찰 재산증여증서 및 인감증명서를 제출하도록 규정하고 있으므로(제10, 11조), 사설사암 등록을 위해 창건주와 그 물적 재산의 소유자가 반드시 일치해야 하는 것도 아니다.

4) 이 사건 사찰의 사설사암 등록은 이 사건 부동산을 취득하여 등록신청함으로 당연히 이루어지는 것이 아니라, 그 소속 교구본사에서의 종무회의 결의를 거쳐 피고의 총무원으로 품신되고, 피고의 총무원 총무부가 품신된 사찰등록의 적정성을 판단한 후 종무회의 결의를 통해 승인됨으로써 비로소 이루어진 것이다.

다. 중창주 등재말소청구에 관한 판단

1) 앞서 인정한 바와 같이 원고들이 이 사건 사찰의 창건주 지위에 있다고 할 수 없고, 그밖에 원고들이 피고를 상대로 G에 대한 중창주 등재말소를 청구할 적법한 권원이나 피고가 이에 응해야 할 의무가 있다는 점에 관한 주장·입증이 없다.

2) 또한 앞서 살펴본 제반 사정을 종합해보면, 피고가 사설사암인 이 사건 사찰을 그 창건주권리자인 G의 신청에 의해 공찰로 등록전환하고, 사찰법 제23조 제3, 4호에 기한 이 사건 사찰의 교구본사인 L 종무회의의 공적심사와 피고의 총무원 중창주심사위원회의 결의를 거쳐 G을 중창주로 인정 · 등재한 행위가, 정의관념상 도저히 묵과할 수 없을 정도로 중대한 절차적 · 실체적 하자가 존재하거나 사회통념상 현저히 타당성을 결한 중대 · 명백한 하자가 있다고 볼 수도 없다. 따라서 원고들의 중창주 등재말소 청구는 어느 모로 보나 받아들일 수 없다.

5. 결론

원고들의 청구는 모두 이유 없어 이를 기각한다.

판사

재판장판사송경근

판사최연미

판사정성종

별지