사건

2014나2018900 손해배상(기)

원고피항소인겸부대항소인

1. A

원고피항소인

2. B

3. C.

4. D.

피고항소인겸부대피항소인

대한민국

변론종결

2014. 9. 5.

판결선고

2014. 10. 24.

주문

1. 제1심 판결의 원고 A, B 부분 중 아래에서 지급을 명하는 돈을 초과하는 피고 패소 부분을 취소하고, 취소 부분에 해당하는 위 원고들의 청구를 기각한다.

피고는 원고 A에게 139,158,171원, 원고 B에게 31,904,761원과 각 이에 대하여 2014. 5. 7.부터 2014. 10. 24.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고 A의 부대항소와 피고의 나머지 항소를 모두 기각한다.

3. 원고 A과 피고 사이에 생긴 소송총비용 중 1/2은 원고 A이, 나머지는 피고가 부담하고, 원고 B과 피고 사이에 생긴 소송총비용 중 1/3은 원고 B이, 나머지는 피고가 부담하며, 나머지 원고들과 피고 사이에 생긴 항소비용은 피고가 부담한다.

청구취지항소취지및부대항소취지

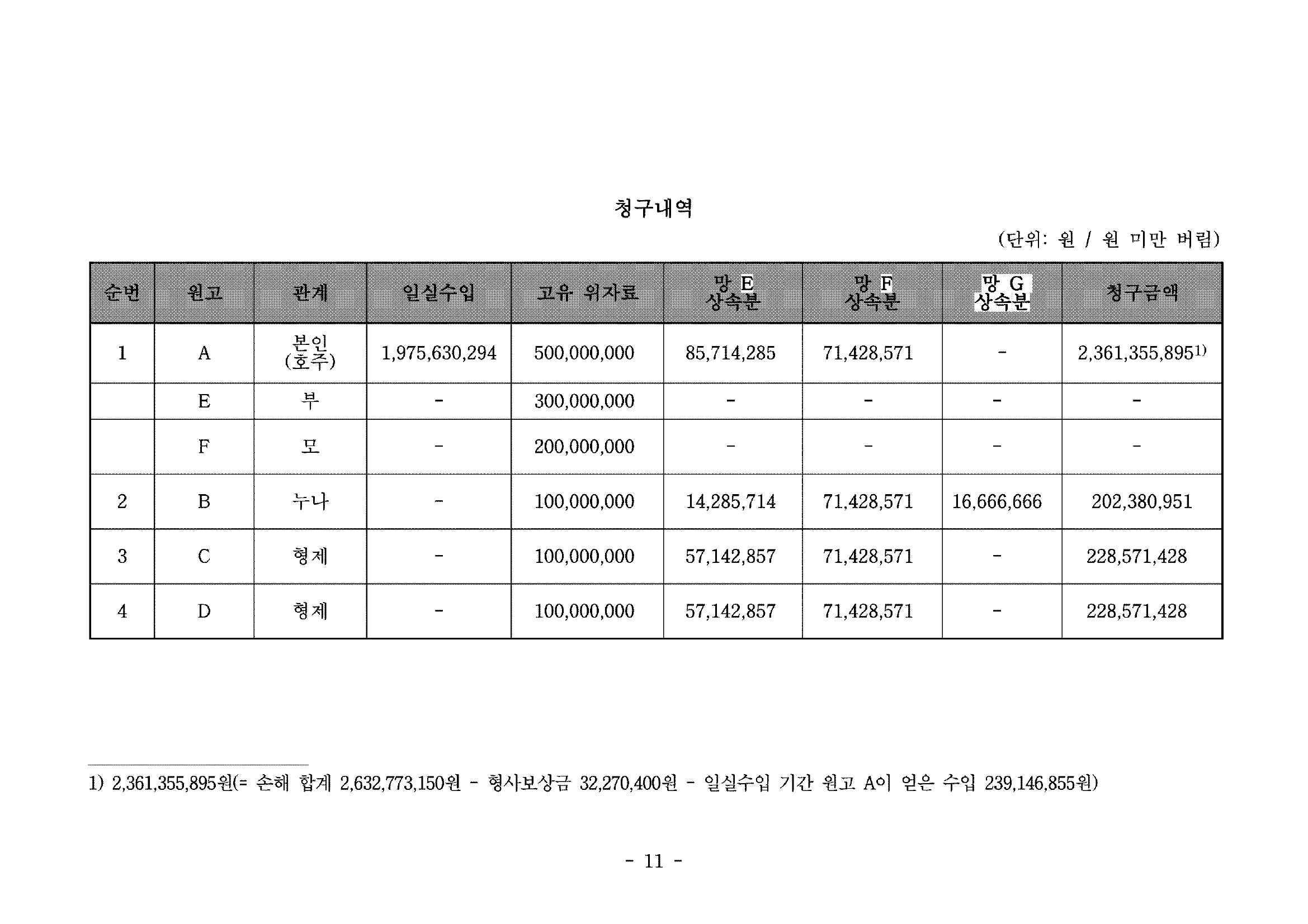

[청구취지] 피고는 원고들에게 별지 '청구내역' 중 '청구금액'란 기재 각 돈과 이에 대하여 이 사건 제1심 변론종결일부터 이 사건 제1심판결 선고일까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

[항소취지] 제1심 판결 중 피고 페소 부문을 취소하고, 취소 부분에 해당하는 원고들의 청구를 각 기각한다.

[부대항소취지] 제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 돈에 해당하는 원고 A 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고 A에게 381,443,684원과 이에 대하여 이 사건 제1심 변론종결일부터 이 사건 제1심 판결선고일까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이유

1. 기초 사실, 2. 피고의 본안전 항변에 관한 판단

이 법원이 이 부분에 적을 이유는 ① 제1심 판결 제4쪽 밑에서 3번째 줄의 "이에 즉 시항고하여, 현재 대법원에 계속 중이다(대법원 2014모160)."를 "이에 즉시항고하였다. 이후 위 결정은 항고기각결정(대법원 2014. 4. 11.자 결정 2014모160 결정)에 따라 그대로 확정되었다."로 고치고, ② 제1심 판결 제5쪽 8번째 줄의 "2003. 6. 30."을 "2003. 6. 23,"으로 고치는 외에는 제1심 판결 해당 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 그대로 인용한다.

3. 손해배상책임의 발생

가. 청구원인에 관한 판단

1) 긴급조치 제9호의 위헌· 무효평상시의 헌법질서에 따른 권력행사 방법으로는 대처할 수 없는 중대한 위기상황 이 발생한 경우 이를 수습함으로써 국가의 존립을 보장하기 위하여 행사되는 국가긴급권에 관한 대통령의 결단은 존중되어야 하나, 이 같은 국가간급권은 국가가 중대한 위기에 처하였을 때 그 위기의 직접적 원인을 제거하는 데 필수불가결한 최소의 한도 내에서 행사되어야 하는 것으로서, 국가긴급을 규정한 헌법상의 발동 요건과 한계에 부합하여야 하고, 이 점에서 구 대한민국헌법(1980. 10. 27. 헌법 제9호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 유신헌법이라 한다) 제53조에 규정된 긴급조치권 역시 예외가 될 수는 없다. 유신헌법도 제53조 제1항, 제2항에서 긴급조치권 행사에 관하여 '천재·지변 또는 중대한 재정 · 경제상의 위기에 처하거나, 국가의 안전보장 또는 공공의 안녕질서가 중대한 위협을 받거나 받을 우려가 있어, 신속한 조치를 할 필요'가 있을 때 그 극복을 위한 것으로 한정하고 있다.

그러나 긴급조치 제9호는 그 발동 요건을 갖추지 못한 채 목적상 한계를 벗어나 국민의 자유와 권리를 지나치게 제한함으로써 헌법상 보장된 국민의 기본권을 침해한 것이므로, 긴급조치 제9호가 해제 내지 실효되기 이전부터 이는 유신헌법에 위반되어 위헌 · 무효이고, 나아가 긴급조치 제9호에 의하여 침해된 기본권들의 보장 규정을 두고 있는 현행 헌법에 비추어 보더라도 위헌 · 무효이다(대법원 2013. 4. 18.자 2011초기689 전원합의체 결정 참조).

2) 피고의 손해배상책임

'피고 소속 공무원이 헌법상 보장된 국민의 기본권을 본질적으로 침해하여 위 헌·무효인 긴급조치 제9호를 근거로 원고 A을 체포하여 기소한 후 유죄판결을 하면서 약 166일 정도 구금한 행위'는 고의 또는 과실에 의한 불법행위에 해당한다. 또한, 원고 A이 석방된 이후에도 재심대상판결로 인하여 수사기관 등으로부터 감시나 사찰을 당하는 등 유무형의 불이익을 받았던 것으로 보인다. 나아가 위와 같은 일련의 행위로 인하여 그 가족인 아버지 E, 어머니 F, 형제자매들인 원고 B, C, D 역시 정신적 고통을 입었음은 명백하다.

그러나 원고들이 제출한 증거만으로는, 인척에 불과한 망 G이 위 행위로 인하여 직접적·구체적인 정신적 고통을 입었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

따라서 피고는 원고들이 입은 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 망 G이 입은 손해를 상속하였다는 원고 B의 주장은 그 범위 내에서 이유 없다.

나. 피고의 소멸시효 완성 항변에 관한 판단

1) 당사자의 주장

가) 피고원고들의 손해배상청구권은 시효소멸하였다. 특히 이 사건은 긴급조치 제9호가 위헌·무효임을 이유로 무죄판결을 받은 것이로, 무죄의 재심 판결이 있기 전까지 원고들이 손해배상청구권을 행사하는 데 사실상의 장애가 있었다고 볼 수 없으므로, 피고의 소멸시효 완성 항변이 권리남용에 해당한다고 할 수 없다.

나) 원고들 피고의 소멸시효 완성 항변은 권리남용으로서 허용될 수 없다.

2) 판단

가) 관련 법리

원고들의 손해배상청구권은 금전 급부를 목적으로 하는 국가에 대한 권리로서, 불법행위를 원인으로 한 국가에 대한 손해배상청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 않거나(민법 제766조), 불법행위를 한 날로부터 5년(국가재정법 제96조 제2항, 2007. 1. 1. 법률 제8050호에 의하여 폐지되기 전의 구 예산회계법 제96조, 1989. 3. 31. 법률 제4102호로 전문 개정되기 전의 구 예산회계법 제71조)이 경과하면 시효로 소멸하는바, 이 사건 소가 원고 A이 석방된 1978. 6. 10.로부터 5년이 훨씬 경과한 2013. 9. 12. 제기되었음은 기록상 명백하다.

그러나 채무자의 소멸시효를 이유로 한 항변권의 행사도 민법의 대원칙인 신의성실의 원칙과 권리남용금지 원칙의 지배를 받은 것이어서 객관적으로 채권자가 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 있었다면, 채무자가 소멸시효 완성을 주장하는 것은 신의성실 원칙에 반하는 권리남용으로 허용될 수 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다. 66969 판결 참조), 국가기관이 수사과정에서 한 위법행위 등으로 수집한 증거 등에 기초하여 공소가 제기되고 유죄의 확정판결까지 받았으나 재심사유의 존재 사실이 뒤늦게 밝혀짐에 따라 재심절차에서 무죄판결이 확정된 후 국가기관의 위법행위 등을 원인으로 국가를 상대로 손해배상을 청구하는 경우, 재삼절차에서 무죄판결이 확정될 때까지는 채권자가 손해배상청구를 할 것을 기대할 수 없는 사실상의 장애사유가 있었다고 볼 것이다. 따라서 이러한 경우 채무자인 국가의 소멸시효 완성의 항변은 신의성실의 원칙에 반하는 권리남용으로 허용될 수 없다. 다만 채권자는 특별한 사정이 없는 한 그러한 장애가 해소된 재심 무죄판결 확정일로부터 민법상 시효정지의 경우에 준하는 6개월의 기간 내에 권리를 행사하여야 한다. 이때 그 기간 내에 권리행시가 있었는지는 원칙적으로 손해배상을 정구하는 소를 제기하였는지를 기준으로 판단할 것이다( 대법원 2013. 12. 12. 선고 2013다201844 판결 참조),

나) 이 사건의 경우

원고 A은 긴급조치 제9호에 따라 수사를 받고 기소되었고, 이어진 형사재판 과정에서 긴급조치 제9호가 유효하다는 전제하에 유죄판결이 선고되어 확정되었다. 이처럼 유죄판결이 확정되어 그 효력이 유지되고 있는 상황에서 재심을 통해 과거의 유죄 판결이 잘못되었다는 법원의 공권적 판단을 받기 전까지는 과거 판결이 잘못된 것임을 전제로 부당하게 구금당하였다고 주장하면서 국가를 상대로 손해배상을 구하는 소를 제기한다는 것은 일반인의 관점에서 보아 합리적으로 기대하기 어렵다고 보는 것이 타당하다. 결국, 원고들은 '원고 A에 대한 재심무죄판결이 확정된 2013. 10. 19.까지'는 피고에 대한 손해배상채권을 행사할 수 없는 객관적 장애사유가 있었다. 그리고 이 사건 소는 재심 대상판결이 확정되기 이전에 제기된 사실은 이 법원에 현저하므로, 원고들이 상당한 기간 내에 권리를 행사하였다고 보는 것이 타당하다.

따라서 원고들의 손해배상청구에 대하여 피고가 소멸시효의 완성을 주장하는 것은 신의성실의 원칙에 반하는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

4. 손해배상의 범위

가. 일실수익

이 법원이 이 부분에 적을 이유는 '제1심 판결 해당 부분 기재(제4의 가항)'와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 그대로 인용한다.

나. 위자료

1) 위자료 액수

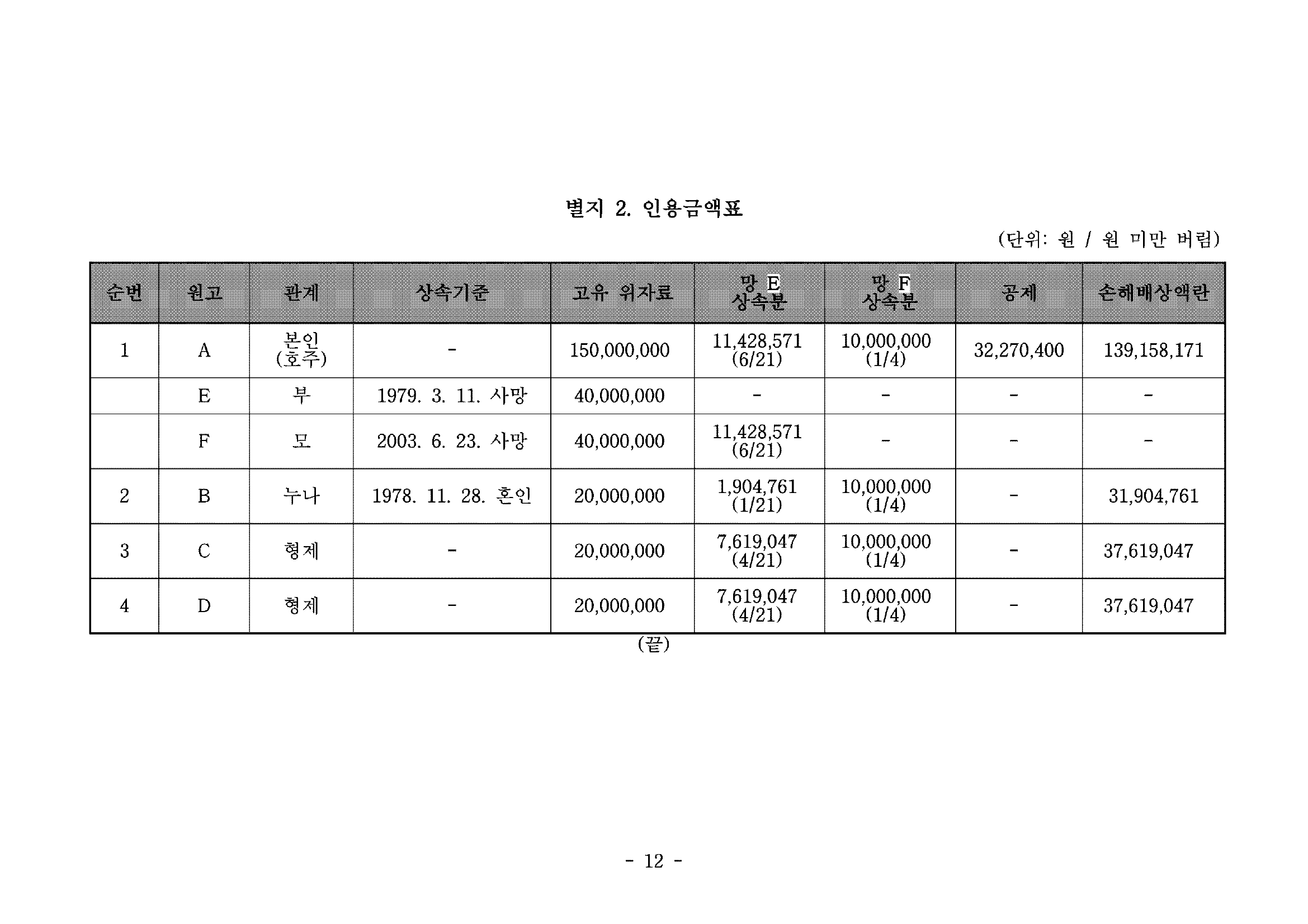

① 이 사건은 국민의 기본권을 보호하여야 할 헌법상의 의무를 부담하는 국가가 오히려 가해자가 되어 기본권을 침해하였다는 점에서 위법성이 큰 점, ② 원고 A에 대한 선고형의 경중 및 구금기간, ③ 원고 A이 장기간의 구금과 가족들과의 격리로 상당한 고통을 받은 것으로 보이는 점, ④ 원고 A이 복역 이후 직장을 얻고 사회생활을 영위하는 데 상당한 어려움이 있었던 것으로 보이는 점, ⑤ 원고 A을 제외한 나머지 가족들 역시 이로 인하여 상당한 고통을 받은 것으로 보이는 점, ⑥ 이 사건 불법행위로부터 오랜 세월이 흘러 통화가치에 상당한 변화가 있는 점, ①) 이 사건과 유사한 국가배상판결에서의 위자료 인정 금액과의 형평성 등 이 사건 변론과정에서 나타난 여러 사정을 참작할 때, 피고가 지급할 위자료 액수는 '원고 A은 1억 5,000만 원, 부모의 경우 4,000만 원, 형제자매의 경우 2,000만 원'으로 정하는 것이 타당하다.

2) 지연손해금의 기산일 불법행위 시와 변론종결 시 사이에 장기간의 세월이 경과되어 위자료를 산정하면서 반드시 참작해야 할 변론종결 시의 통화가치 등에 불법행위 시와 비교하여 상당한 변동이 생긴 때에는, 예외적으로라도 불법행위로 인한 위자료 배상 채무의 지연손해금은 그 위자료산정의 기준시인 사실심 변론종결 당일부터 발생한다고 보아야 한다(대법원 2011. 1. 13. 선고 2009다103950 판결 등 참조), 원고들은 피고에 대한 이 사건 손해배상채권의 지연손해금 기산일을 이 사건 제1심 변론종결일로 주장하고 있기도 하다.다. 형사보상금 공제

1) 피고의 주장

원고 A이 형사보상 및 명예회복에 관한 법률(이하 '형사보상법'이라 한다)에 따라

형사보상금을 지급받았으므로, 이를 손해배상액에서 공제하여야 한다.

2) 판단

형사보상법 제6조 제3항은 "다른 법률에 따라 손해배상을 반을 자가 같은 원인에 대하여 이 법에 따른 보상을 받았을 때에는 그 보상금의 액수를 빼고 손해배상의 액수를 정하여야 한다."라고 규정하였다. 손해배상액을 산정하는 과정에서 위 관련 규정에 의하여 먼저 받은 형사보상금을 공제할 때에는 이를 손해배상채무의 변제액 공제에 준하여 민법에서 정한 변제충당의 일반 원칙에 따라 형사보상금을 지급받을 당시 손해배상체부의 지연손해금과 원본 순서로 충당하여 공제하는 것이 타당하고, 형사보상금을 곧바로 손해배상액 원본에서 공제할 것은 아니다. 그러나 예외적으로 불법행위로 인한 위자료 배상 채무의 지연손해금이 사실심 변론종결일부터 기산되는 경우 형사보상금 수령일을 기준으로 지연손해금이 발생하지 아니한 위자료 원본 액수가 이미 수령한 형사보상금 액수 이상인 때에는 계산의 번잡을 피하기 위하여 이미 지급받은 형사보상금을 위자료 원본에서 우선 공제하여도 무방하다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2011다38325 판결 참조).

앞서 본 바와 같이 원고 A의 구금에 대한 보상으로 32,270,400원을 지급해야 한다는 결정이 확정된 이상, 원고 A의 위자료 원금에서 이를 공제하는 것이 타당하다.

라. 소결론

이를 기초로 하여 상속분을 고려한 원고들의 손해액을 계산하면 '별지 2. 인용금액 표'의 '손해배상액'란 기재 금액과 같이, 원고 A은 139,158,171원, 원고 B은 31,904,761원, 원고 C, D은 각 37,619,047원이 된다.

따라서 피고는 원고 A에게 139,158,171원, 원고 B에게 31,904,761원, 원고 C, D에게 각 37,619,047원과 이에 대하여 이 사건 제1심 변론종결일인 2014. 5. 7.부터 피고가 이행의무의 존부와 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 당심 판결 선고일인 2014. 10. 24.까지(원고 A, B의 경우), 또는 이 사건 제1심판결 선고일인 2014. 5. 28. 까지(나머지 원고들의 경우) 각 민법에서 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

5. 결론

그렇다면 원고들의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각해야 한다. 그런데 제1심 판결 중 원고 A, B 부분은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로, 위와 같이 지급을 명하는 돈을 초과하는 피고 패소 부분을 취소하고, 취소 부분에 해당하는 원고 A, B의 청구를 기각한다. 또한, 원고 A의 부대항소와 피고의 나머지 항소는 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사

재판장판사김인욱

판사김기현

판사조찬영

별지