사건

2016구단899 국가유공자(전상군경) 추가상이 적용 비대상 결정

취소

원고

A

소송대리인 변호사 유길수

피고

전남동부보훈지청장

변론종결

2018. 6. 21.

판결선고

2018. 8. 30.

주문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지

피고가 2016. 8. 29. 원고에게 한 국가유공자 요건 비해당 결정을 취소한다.

이유

1. 처분 경위

가. 원고의 배우자인 망 B(이하 '망인'이라고 한다)은 1951. 7. 5. 육군에 입대하여 1952. 4. 30. 이병으로 명예전역을 하였다.

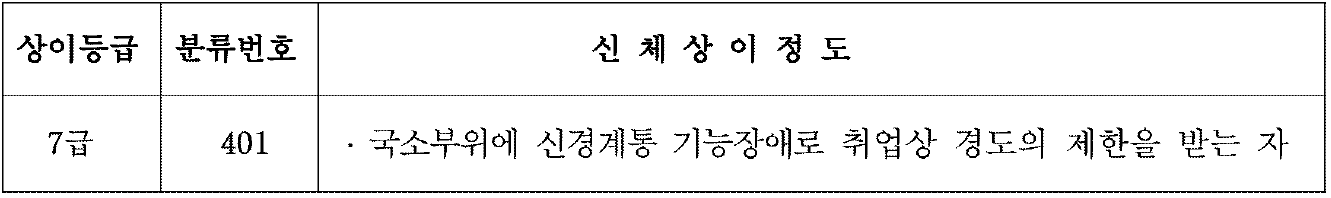

나. 원고는 망 B이 6·25 전쟁 중 왼쪽 복부에 총상을 입었다고 주장하면서 국가유공자 등록신청을 하였는데, 피고는 2012. 7. 31. '좌측 주관절부 및 척골부 맹파'를 전상군경 요건 해당 상이로 인정하여 전상군경유족(상이등급 '7급 401호)으로 결정하였다.

다. 원고는 2016. 4. 5. 망인이 6·25 당시 전투 중 적군의 총탄에 오른쪽 복부를 관통한 총탄이 왼쪽 팔(좌측상골절부)에 위 총탄이 박히게 되었는데, 위 복부 총상으로 인한 병세가 악화되어 1967. 11. 8. 사망하였다고 주장하면서 '오른쪽 복부 총상'(이하 '이 사건 상이'라고 한다)을 추가 신청 상이로 하여 국가유공자 추가상이 등록신청을 하였다.

라. 피고는 2016, 8. 29. 망인이 전투 또는 이와 관련 된 직무수행 중 이 사건 상이를 입었음을 입증 할 수 있는 구체적이고 객관적인 자료가 확인되지 아니하다는 이유로 추가 신청 상이에 대하여 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률(이하 '국가유공자법'이라고 한다) 제4조 제1항 제4호(전상군경) 요건 비해당 결정(이하 '이 사건 처분이라고 한다)을 하였다.

마. 원고는 이에 불복하여 2016. 9. 5. 이 사건 소송을 제기하였다.

[인정근거] 갑 제1, 3 내지 7, 9, 18호증, 을 제1, 2, 5호증(가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 처분의 위법 여부

가. 원고의 주장

1) 6·25 당시 전투 중 적군의 총탄이 망인의 오른쪽 복부를 관통한 후 명치끝을 뚫고 지나 왼쪽 팔꿈치에 박혔는데, 망인은 오른쪽 복부의 부상으로 폐질환 등 내장이 제대로 기능하지 못하여 사망하였는바, 망인의 병상일지가 없는 상황에서 명예제대자 명부와 소외 C의 인우보증서가 이에 부합하고 있으므로 망인은 국가유공자(전상군경)에 해당한다고 보아야 하므로 피고의 이 사건 처분은 위법하다.

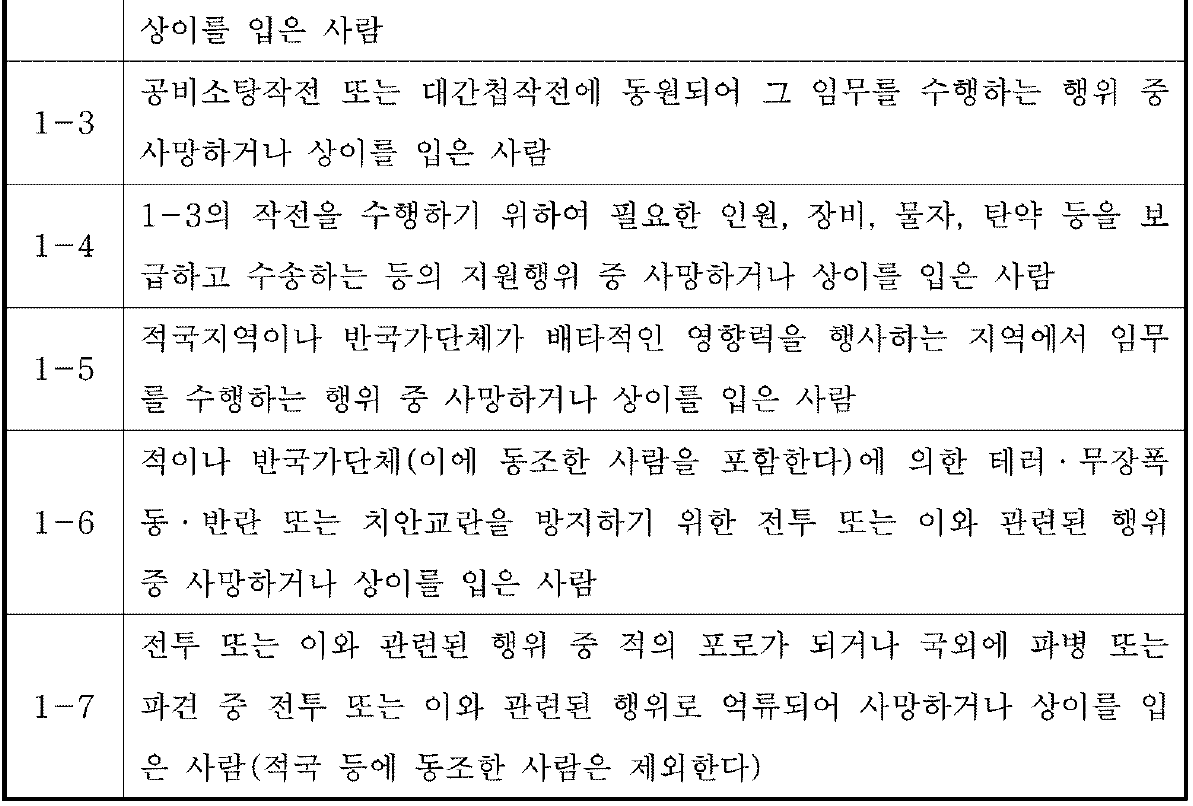

2) 원고는 망인이 명예전역 당시 왼쪽 팔에 박힌 총탄을 제거하지 못한 상태였으므로 국가유공자법 시행령 [별표 3] 7. 팔 및 손가락의 장애 부분의 6급 2항 7203호(한 팔의 요골 또는 척골 중 한쪽에 가관절이 남아 있는 사람)에 해당하므로 피고의 7급 판정은 취소되어야 한다.

나. 관계 법령

별지와 같다.

다. 판단

1) 국가유공자법 제4조 제1항 제4호의 '전상군경'에 해당하기 위하여는 군인이나 경찰공무원으로서 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 상이를 입고 전역 또는 퇴직한 경우에 해당하여야 하는바, 군인으로 전역한 사람에게 복무 중 입은 상이가 있고, 그것이 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 입은 것이라는 점은 이를 주장하는 측에서 입증하여야 한다(대법원 2011. 12. 8. 선고 2011두18618 판결, 대법원 2006. 12. 7. 선고 2006두14032 판결 등 참조).

2) 원고는 6·25 당시 전투 중 적군의 총탄이 망인의 오른쪽 복부를 관통한 후 명치 끝을 뚫고 지나 왼쪽 복부를 거쳐서 왼쪽 팔꿈치에 박혔고, 오른쪽 복부의 부상으로 배꼽보다 더 큰 구멍이 났으며, 결국 망인은 폐질환 등 내장이 제대로 기능하지 못하여 사망하였는데, 명예제대자명부(갑 제6호증의 3)의 부상개소에도 "左側傷骨折部 育破及 只骨部 育破" 라고 기재되어 있어 '명치끝을 다쳤다(言破)'는 점이 명백하므로 오른쪽 복부 총상을 추가 상이로 인정하여야 한다고 주장한다.

살피건대, ① 이 법원의 진료기록감정촉탁의는 감정회신 및 감정보완회신에서 의학적으로 i) 복부를 관통한 총탄이 흉부의 명치끝을 지나 왼쪽 복부를 거쳐 왼쪽 팔꿈치에 박힌다는 추정은 가능하지 아니하고, ii) 원고 주장과 같은 총상이 있었다면 명예제대자 명부에 관통된 총상이라는 기재가 있어야 하는데 그러한 내용이 기재되어 있지 아니하며, iii) 복부를 관통한 총탄이 흉부의 명치끝을 지나 왼쪽 복부를 거친다면 간, 위장, 췌장 또는 폐 등 생명과 관련된 장기손상이 동반될 가능성이 높아 척골부 황파보다 그러한 부상개소에 대하여 우선 기술되어야 하지만 그러한 장기 손상에 대한 기재가 없다고 회신한 점, ② 명예제대자 명부에 나타난 다른 부상자의 부상개소를 표현한 방식을 보건대, 망인 바로 아래 부상자의 부상개소를 보면 '右大腿部 實'이라고 표현하여 왼쪽에는 ~ 部로 부상부위를 적고, 오른쪽에는 부상부위의 상이 경위를 표현하는 방식을 취하고 있는 점, ③ 원고 주장처럼 황파로 해석하면, i) "左側爲骨折部破 及 R骨部 破", 즉 명치끝을 부상당했다는 내용을 중복하여 기재한 것이 되어 명예제대자 명부의 부상개소 기재방식에 비추어 매우 이례적이고, ii) 명예제대자 명부에 기재된 대부분의 부상자들이 "총알이 명치끝을 관통하였다"는 것이 되는바, 망인이 기재된 명예제대자 명부의 같은 페이지에 부상개소가 명치끝인 부상자들이 다수 존재한다는 것은 어색한 점 고려할 때, 위 명예제대자 명부의 기재만으로 망인의 오른쪽 복부를 관통한 총탄이 흉부의 명치끝을 뚫고 지나 왼쪽 복부를 거쳐서 왼쪽 팔꿈치에 박혔다고 보기 어렵고, 거기에 C의 진술(갑 제7호증의 3, 갑 제13호증)과 원고의 진술을 보태어 보더라도 이를 인정하기에 부족하다[오히려 위 명예제대자 명부에 기재된 育破는 맹관총창(盲管銃瘡, 총알이나 파편 따위가 들어간 구멍만 있고 나온 구멍이 없는, 즉, 몸 안에 총알이나 파편이 머물러 있는 상태)를 의미하는 것으로 보인다.

3) 원고는 망인이 명예전역 당시 왼쪽 팔에 박힌 총탄을 제거하지 못한 상태였으므로 국가유공자법 시행령 [별표 3] 7. 팔 및 손가락의 장애 부분의 6급 2항 7203호(한 팔의 요골 또는 척골 중 한쪽에 가관절이 남아 있는 사람)에 해당한다고 주장한다.

살피건대 이 사건 소는 원고가 2016. 4. 5. '오른쪽 복부 총상'(이하 '이 사건 상이'라고 한다)을 추가상이로 인정하여 달라는 신청을 거부한 이 사건 처분의 취소 여부를 다루는 것인데, 원고의 위 주장은 피고가 2012. 7. 31. 망인이 상이등급 7급 401호 에 해당한다고 판정한 결정에 불복한다는 것이어서 이를 받아들이지 아니한다[원고의 위 주장이 이 사건 청구원인에 포함된 것으로 선해하더라도 이 사건 소를 제기한 날짜(2016. 9. 5.)는 위 결정일(2012. 7. 31.)로부터 제소기간 90일을 훨씬 경과한 것이다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사

판사강태훈

별지

관계 법령

제4조(적용 대상 국가유공자)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가유공자, 그 유족 또는 가족(다른 법률에서 이 법에

규정된 예우 등을 받도록 규정된 사람을 포함한다)은 이 법에 따른 예우를 받는다.

4. 전상군경(전상군경): 군인이나 경찰공무원으로서 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 상이

를 입고 전역(퇴역 · 면역 또는 상근예비역 소집해제를 포함한다. 이하 같다)하거나 퇴직(면직을

포함한다. 이하 같다)한 사람(군무원으로서 1959년 12월 31일 이전에 전투 또는 이에 준하는

직무수행 중 상이를 입고 퇴직한 사람을 포함한다)으로서 그 상이정도가 국가보훈처장이 실시

하는 신체검사에서 제6조의4에 따른 상이등급(이하 "상이등급"이라 한다)으로 판정된 사람

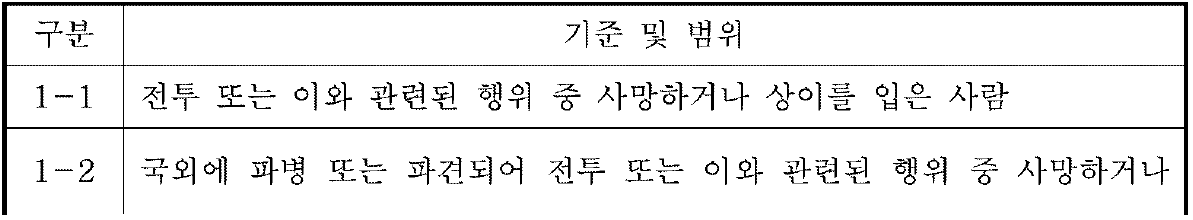

제3조(국가유공자 요건의 기준과 범위)

① 법 제4조제2항에 따른 국가유공자 요건에 관한 기준과 범위는 다음 각 호와 같다.

2. 법 제4조제1항제4호에 해당하는 사람: 별표 1 제1호의 1-1부터 1~7까지의 어느 하나에

해당하는 상이자

[별표 1]

국가유공자 요건의 기준 및 범위(제3조 관련)

1. 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 사망하거나 상이를 입은 사람

[별표 3]

상이등급 구분표 (제14조제3항 관련)

7. 팔 및 손가락의 장애

구 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 (2012. 6. 37. 대통령령 제

23885호로 개정되기 전의 것)

상이등급 구분표 (제14조제3항 관련)