사건

2002나32686 손해배상 ( 기 )

원고(선정당사자),항소인

김○○ 외 5인

원고 ( 선정당사자 ) 들 소송대리인 변호사 백○○

피고,피항소인

1. 00 컴퍼니

소송대리인 법무법인 이

담당변호사 황○○ 외 4인

2. □□□ 컴퍼니

소송대리인 법무법인 ○○

담당변호사 김○○ 외 2인

제1심판결

서울중앙지방법원 2002. 5. 23. 선고 99가합84147 판결

변론종결

2005. 12. 27 .

판결선고

2006. 1. 26 .

주문

1. 제1심 판결 중 원고 ( 선정당사자 ) 들에 대한 부분을 다음과 같이 변경한다 .

2. 원고 ( 선정당사자 ) 들의 별지 제2목록 ( 선정자 ' 란 기재 선정자들에 관한 소를 각 각하한다 .

3. 피고들은 각자 별지 제3목록 ‘ 선정자 ' 란 기재 선정자들에게 같은 목록 인용금액 ' 란 기재 각 금원 및 위 각 금원에 대하여 같은 목록 등록일 ’ 란 기재 각 일자로부터 2006. 1. 26. 까지는 연 5 %, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20 % 의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라 .

4. 원고 ( 선정당사자 ) 들의 별지 제3목록 선정자 ' 란 기재 선정자들에 관한 나머지 청구 및 별지 제1목록 선정자 ' 란 기재 선정자들 중 별지 제2, 3목록의 각 선정자 ' 란 기재 선정자들을 제외한 나머지 선정자들에 관한 청구를 각 기각한다 .

5. 별지 제3목록 ‘ 선정자 ' 란 기재 각 선정자들과 피고들 사이에 생긴 소송총비용은 이를 5분하여 그 4는 위 선정자들의, 나머지는 피고들의 각 부담으로 하고, 나머지 선정자들과 피고들 사이에 생긴 항소비용은 위 나머지 선정자들의 부담으로 한다 .

6. 제3항의 선정자별 인용금액 중 각 1 / 2에 한하여 가집행할 수 있다 .

청구취지및항소취지

1. 청구취지

피고들은 연대하여 별지 제1목록 ‘ 선정자 ' 란 기재 선정자들에게 각 금 300, 000, 000원

및 위 각 금원에 대하여 1973. 3. 23. 부터 이 사건 소장 송달일까지는 연 5 %, 그 다음

날부터 다 갚는 날까지는 연 25 % 의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라 .

( 원고들은 당초의 선정자가 이 사건 소송 계속 중 사망하여 별지 제1목록 ' 소송수계

인 ’ 란의 각 기재와 같이 위 사망한 선정자에 대한 소송수계가 이루어진 경우 그 각 사

망한 선정자별 소송수계인들에게 금 300, 000, 000원 및 이에 대하여 앞서 본 바와 같은

지연손해금의 지급을 구하는 것으로 그 청구취지를 정정하였으나, 위 정정된 청구취지

는 그 각 사망한 선정자별 소송수계인들에게 금 300, 000, 000원에 대한 소송수계인별 상

속분에 따른 각 금원 및 이에 대하여 앞서 본 바와 같은 지연손해금의 지급을 구하는

것으로 본다 )

2. 항소취지

제1심 판결을 취소한다. 청구취지와 같다 .

{ 제1심에서 소각하된 원고 ( 선정당사자 ) 서형수는 항소하지 아니하였으므로, 제1심 판

결 중 원고 ( 선정당사자 ) 서형수에 대한 부분은 이 법원의 심판대상이 되지 아니한다 )

( 본 면 중 이하는 여백임 )

이유

[차례]

I. 소의 적법 여부에 관한 판단 5면

A. 국제재판관할 5면 B. 당사자능력 20면

Ⅱ. 기초적 사실관계 22면 Ⅲ. 준거법 40 면IV. 제조물책임 44면 V. 인과관계 86면

A. 당사자의 주장 및 쟁점 등 86면 B. 고엽제법 규정과 인과관계 197면 C. 일반적 인과관계 108면 D. 개별적 인과관계 135면 V. 손해배상책임의 발생 172면

II. 피고들의 면책 주장에 관한 판단 175 VII. 소멸시효에 관한 판단 189면 IX. 손해배상의 범위 211면 X. 결 론 222면 I. 소의 적법 여부에 관한 판단

A. 국제재판관할

1. 이 사건 청구의 개요

이 사건은 미국 법인인 피고들에 의하여 제조되어 베트남전에서 살포된 고엽제의 유해물질로 인하여 대한민국의 베트남전 참전군인인 별지 제1목록 참전자 ' 란 기재 참전자들 ( 이하 ' 이 사건 참전자들 ' 이라 한다 ) 에게 각종 질병이 발생하게 되었다고 주장하면서, 별지 제1목록 ‘ 선정자 ' 란 기재 선정자들에 의하여 선정된 원고 ( 선정당사자, 이하 ‘ 원고 ' 라고 한다 ) 들이 피고들을 상대로 제조물책임 또는 일반불법행위책임에 기한 손해의 배상을 구하고 있는 사안이다 .

( 이 사건의 선정자들은 대부분 이 사건 참전자들 본인이나, 이 사건 소 제기 전 사망한 일부 참전자들의 경우에는 그 유족 중 1인이 선정자가 되어 이 사건 소송에 참여하였다 )

2. 당사자의 주장

가. 피고들의 주장

피고들은 아래의 ( 1 ) 내지 ( 5 ) 항 기재와 같은 사유들을 들면서 외국 법인인 피고들을 상대로 하는 섭외 사건인 이 사건에 대하여 대한민국 법원에는 국제재판관할권이 없다고 주장한다 .

( 1 ) 민사소송법 제5조 제1항은 법인에 관하여 주된 사무소 또는 영업소 소재지의 토지관할을 규정하고 있는바, 이와 관련하여 피고들은 대한민국 내에 그 사무소 또는 영업소를 두고 있지 아니하고, 피고들의 자회사가 대한민국 내에 설립되어 있으나 이는 모회사인 피고들과는 엄연히 다른 별개의 법인격체로서 피고들의 하부조직인 사무소 또는 영업소로 인식될 수 없으므로, 대한민국은 피고들의 사무소 또는 영업소 소재지로서 이 사건 소에 관한 국제재판관할이 인정될 수 없다 . ( 2 ) 의무이행지의 토지관할을 규정한 민사소송법 제8조는 계약으로부터 발생하는 채무에 대하여만 적용될 뿐 불법행위에 기한 손해배상채무에는 적용되지 않는다 . ( 3 ) 민사소송법 제11조가 재산소재지의 토지관할을 규정하고 있으나 이는 당사자와 압류할 수 있는 재산 간에 충분한 관련성이 있는 경우에만 적용되는 규정이다. 따라서 피고들이 대한민국에 특허권, 실용신안권 등을 등록하였다 하더라도 위 권리들은 고엽제의 결함으로 인하여 발생한 손해의 배상을 구하는 이 사건과는 아무런 관련이 없으므로, 이 사건 소에 대한 국제재판관할권이 대한민국 법원에 있다고 할 수 없다 . ( 4 ) 민사소송법 제18조에 의한 불법행위지에 행위지만이 아니라 결과발생지까지 포함된다고 하더라도 그 결과발생지는 법익침해지로서의 결과발생지를 의미하는 것이지 모든 손해발생지를 의미하는 것은 아니라 할 것이므로, 이 사건에서 만약 고엽제로 인한 법익침해가 있었다면 그 결과발생지는 당연히 베트남인 것이고, 베트남에서 법익을 침해당한 이 사건 참전자들이 그 후 대한민국으로 돌아왔다고 하여 대한민국이 결과발 생지가 될 수는 없는 것이므로 위 규정에 의하더라도 대한민국 법원에는 이 사건에 대한 국제재판관할권이 없다 .

한편, 국제민사소송에서 관할권의 결정을 위한 불법행위지는 국제민사소송의 적정 , 공평, 효율이라는 관점에서 정하여야 하며 손해발생지와 관련하여 피해자가 자국 법원

에 제소할 수 있도록 무제한적으로 허용할 경우 가해자에게 예상할 수 없는 국가에서의 응소를 강요하는 것이 되므로 이를 제한할 필요가 있는바, 이 사건과 같이 제조자의 제품과 관련한 제조물책임소송에 있어서는 손해발생지인 외국 법원에 재판관할권이 있는지의 여부는 제조자가 당해 손해발생지에서 사고가 발생하여 그 지역의 외국 법원

에 제소될 것임을 합리적으로 예견할 수 있을 정도로 제조자와 손해발생지 사이에 실질적 관련성이 있는지의 여부에 따라 결정되어야 한다. 그런데 피고들은 전시의 위기 상황에서 미국 정부의 명령에 따라 고엽제를 제조하여 미국 정부에 판매하였을 뿐이고 이 사건 참전자들에게나 또는 대한민국 시장에서 고엽제를 판매하거나 판매를 위한 광고선전 등의 활동을 전혀 하지 아니하였으므로, 가사 이 사건 참전자들이 베트남전에서 미국 정부에 의하여 사용된 고엽제에 노출된 것이 사실이고, 또한 손해발생지가 대한민국이라 하더라도 그것만으로는 피고들과 대한민국과의 사이에 실질적 관련성이 있다고 할 수 없어, 이 사건의 국제재판관할이 대한민국 법원에 있다고 할 수 없다 . ( 5 ) 위 ( 1 ) 내지 ( 4 ) 항에서 본 각 사정들과 더불어, 피고들이 미국에 본점을 두고서 미국에서 고엽제를 제조한 점, 미국 정부가 고엽제를 설계하여 피고들에게 제조를 명령하였고, 또 이를 살포한 것도 미국 정부였던 점, 고엽제의 살포와 그 유해성 여부에 관한 대부분의 소송자료들이 영어로 작성되어 있고 또 이 사건에 관한 피고들의 소송자료가 대부분 미국에 있는 점 등까지 고려하면, 대한민국 법원에 이 사건 소에 관한 국제재판관할권을 인정할 수 없다 .

나. 원고들의 주장

먼저 조리의 측면에서 보면, 이 사건 참전자들 또는 선정자들은 모두 대한민국 국민들로서 대한민국에 거주하고 있고, 그 손해가 대한민국에서 발생하였으며, 베트남전 참전 및 손해 발생에 관한 모든 자료들이 대한민국에 있어, 만일 미국 법원에 소송을 제기한다면 오히려 소송경제상 막대한 어려움이 예상되는 반면, 피고들은 모두 미국법 인이기는 하나 대한민국에 그 실질적인 영업소로서 자회사 및 계열회사 등을 두고서 오랫동안 대한민국에서 영업활동을 하여 왔고 앞으로도 계속 영업활동을 할 초국적 기업들이므로 대한민국에서 응소를 하더라도 소송경제상 아무런 불편이 없다고 할 것이어서, 대한민국 법원에 이 사건에 대한 국제재판관할권을 인정할 수 있다 .

또한 민사소송법의 토지관할에 관한 규정을 참작하여 보더라도, ① 선정자들은 모두 대한민국에 주소지를 가지고 있으므로, 이 사건 불법행위로 인한 손해배상채권의 의무이행지는 지참채무의 원칙상 대한민국이라고 할 것이어서, 민사소송법 제8조에 의하여 대한민국 법원에 이 사건 소에 대한 국제재판관할권이 있고, ② 재산소재지의 관할을 규정하고 있는 민사소송법 제11조는 국내 토지관할에 관한 규정임은 물론 직접 국제재판관할권을 규정하고 있는 이중기능을 가진 규정으로 해석되고 있으므로, 대한민국에 특허권을 등록하고 그 중 일부에 대하여는 특허법상의 특허관리인까지 선임하고 있는 피고들에 대한 이 사건 소는 대한민국 법원에 재판관할권이 있으며, ③ 민사소송법 제18조 제1항은 불법행위에 관한 소를 그 행위지의 법원에 제기할 수 있다고 규정하고 있는바, 위 행위지에는 손해발생지가 포함되므로 피고들이 생산한 고엽제에 의하여 이 사건 참전자들의 손해가 발생한 대한민국에 이 사건 소에 대한 국제재판관할권이 있다 .

3. 판 단

가. 국제재판관할 결정의 원칙1 ) 국제재판관할의 문제는 섭외적인 요소를 갖는 분쟁의 해결에 관하여 국가를 단위로 어느 나라 법원이 재판권을 갖느냐를 결정하는 문제인데, 이에 관하여는 현행 국제사법 ( 2001. 4. 7. 법률 제6465호로 전문개정된 것 ) 제2조2 ) 가 일반원칙을 선언하고 있으나 , 그 부칙 제3조는 동법 시행 당시 법원에 계속 중인 사건에 관하여는 동법의 국제재판관할에 관한 규정을 적용하지 아니한다고 규정하고 있으므로, 위 법 시행 이전에 제소되었음이 기록상 분명한 이 사건에는 국제재판관할에 관한 일반조항인 동법 제2조가 적용되지 아니한다고 할 것이고, 그 밖에는 국제재판관할을 직접 규정하는 법규가 없으며 또한 국제재판관할에 관한 조약이나 일반적으로 승인된 명확한 국제법상의 원칙이 아직 확립되어 있지 않은 상태이므로, 결국 이 사건에서 대한민국 법원에 국제재판관할이 존재하는지 여부의 문제는 국제재판관할의 배분에 관한 기본이념에 비추어 판단하여야 할 것이다 .

국제재판관할을 결정함에 있어서는 당사자 간의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라야 할 것이고, 구체적으로는 소송당사자들의 공평, 편의 그리고 예측가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 할 것이며, 이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 필요가 있을지 여부는 개별 사건에서 법정지와 당사자와의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안과의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 할 것이다. 국제사법 제2조의 규정 내용 역시 위와 같은 일반원칙을 표현한 것으로 볼 수 있다 .

나. 국제재판관할 유무의 판단

위와 같은 국제재판관할의 결정에 관한 법리 아래, 당사자들이 앞서 주장하는 바와 같은 민사소송법의 관할규정들을 참작하여 대한민국 법원에 이 사건의 국제재판관할을 인정할 수 있는지 여부에 관하여 아래에서 차례로 살펴본다 . ( 1 ) 사무소 또는 영업소 등 소재지 ( 민사소송법 제5조 제2항 )

민사소송법 제5조는 제1항에서 “ 법인, 그 밖의 사단 또는 재단의 보통재판적은 이들의 주된 사무소 또는 영업소가 있는 곳에 따라 정하고, 사무소와 영업소가 없는 경우에는 주된 업무담당자의 주소에 따라 정한다 ” 고 규정하고, 제2항에서 “ 제1항의 규정을 외국법인, 그 밖의 사단 또는 재단에 적용하는 경우 보통재판적은 대한민국에 있는 이들의 사무소, 영업소 또는 업무담당자의 주소에 따라 정한다 ” 고 규정하고 있다 .

살피건대, 피고들은 모두 미국법에 의하여 설립되어 그 본점 소재지를 미국에 두고 있는 법인으로서 대한민국 내에 지점, 사무소, 영업소 또는 업무담당자의 주소를 두고 있지 아니하고, 다만 피고 ○○ 컴퍼니 ( 이하 ' 피고 1회사 ' 라고 한다 ) 가 국내에 ㅇㅇ 주식회사, ○○ 주식회사, O○ 주식회사 등의 자회사를, 피고 □□□ 컴퍼니 ( 이하 ' 피고 2회사 ' 라 한다 ) 가 국내에 □□□ 주식회사, □□ 주식회사 등의 자회사를 두고 있는 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없는바, 민사소송법 제5조 제2항을 참작하여 이 사건에 관한 국제재판관할의 유무를 판단한다고 하더라도 피고들이 지점, 사무소 또는 영업소를 가지고 있지 아니한 대한민국 법원에 피고들의 영업소, 사무소 등 소재지로서의 국제재판관할을 인정할 수 없고, 또한 모회사와 자회사는 별개의 법인격을 가지므로 대한민국 법원이 대한민국법에 의하여 국내에 설립된 위 자회사들에 대하여 재판관할권을 가지고 있다고 하여 당연히 그 모회사인 피고들에 대하여도 재판관할권을 가진다고 볼 수 없다 .

다만, 피고들의 위 자회사들이 피고들의 사무소, 영업소 등과 동일시할 수 있는 실질을 가지고 있어 자회사의 법인격을 부인할 수 있거나 또는 마치 위 자회사들이 모회사인 피고들의 사무소 또는 영업소인 것과 같은 권리 외관을 형성하거나 대한민국 내에서 피고들의 대리인으로 활동한 경우에는 위 자회사들을 피고들의 사무소 또는 영업소로 보고, 이에 기하여 대한민국 법원에 이 사건에 관한 국제재판관할을 인정할 수도 있을 것이다 .

그러므로 우선 피고들의 위 자회사들이 피고들의 지점, 사무소, 영업소 등과 동일시할 수 있는 실질을 가지고 있어 그 자회사의 법인격을 부인할 수 있는지 여부에 관하여 살피건대, 피고들이 대한민국 내에 소재한 위 자회사들의 주식을 직접 또는 다른 자회사를 통하여 실질적으로 전부 소유하고 있고, 위 자회사들이 피고들의 업무와 일부 관련된 영업활동을 수행하고 있는 사실, 이 사건 소장이 그 소장에 기재된 피고들의 주소에 따라 피고 1회사에 대하여는 그 국내의 자회사인 ○○ 주식회사의 본점 소재지로, 피고 2회사에 대하여는 그 국내의 자회사인 □□□ 주식회사의 본점 소재지로 각 송달되었음에도 피고들이 이 사건 소가 제기되었음을 알고 각 그 대리인을 선임하여 이 사건 소장을 수령한 다음 소송에 임하여 온 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나 기록상 명백하나, 이러한 사정만으로는 피고들이 자신들 사업의 일부로서 위 국내의 자회사들을 운영한다고 할 수 있을 정도로 완전한 지배력을 행사하고 있고 나아가 피고들과 그 각 자회사들 간의 재산, 회계 및 업무 등이 명확히 구분되어 있지 않는 등 위 자회사들이 피고들의 지점, 사무소, 영업소 등과 동일시할 수 있는 실질을 가지고 있다고 보기에 부족하고, 달리 피고들에 의하여 국내에 설립된 위 각 자회사들의 법인격을 부인할만한 사정을 인정할 자료가 없다 .

또한, 홍콩에 소재한 피고 1회사의 자회사인 ○○ 코퍼레이션의 사장이 피고 1회사를 대리하여 이 사건 소송에 관한 소송대리인을 선임하고, 위 피고의 국내 자회사들에 대한 주주권을 행사한 바 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, ○○ 코퍼레이션은 대한민국 내에 있는 피고 1회사의 자회사도 아니고, 대외적으로 피고 1회사의 영업에 관한 행위를 대리한 것이 아니라 그 자회사 내부의 주주권 행사나 소송대리인 선임을 위임받은 것에 불과하여, 위와 같은 사정만으로는 재판관할을 인정하기에 충분하다고 볼 수도 없으며, 달리 피고들의 위 자회사들이 피고들의 사무소 또는 영업소인 것과 같은 권리외관을 형성하였다거나 국내에서 피고들의 대리인으로 활동하였다고 볼 증거도 없다 .

따라서, 대한민국 내에 설립된 피고들의 위 자회사들을 피고들이 대한민국 내에 둔 사무소 또는 영업소 등으로 볼 수 없으므로, 결국 피고들의 이 부분에 관한 주장은 이유 있다 .

( 2 ) 의무이행지 ( 민사소송법 제8조 )

민사소송법 제8조에 의하면 재산권에 관한 소는 의무이행지의 법원에 제기할 수 있다고 규정하고 있는바, 불법행위 채무는 지참채무이므로 이에 기한 손해배상청구소송을 일률적으로 그 의무이행지에 해당하는 피해자의 주소지국에서 제기할 수 있다고 한다면 피고가 예측하지 못한 곳에서 응소를 강요받는 결과가 되어 공평에 반하게 되므로 , 위 조항이 규정하고 있는 의무이행지에는 불법행위에 기한 손해배상채무의 이행지는 제외된다 할 것이다 .

따라서, 원고들이 피고들에 대하여 특수한 유형의 불법행위책임인 제조물책임 또는 일반불법행위책임을 구하는 이 사건 소에 관하여는 민사소송법 제8조의 의무이행지 규정에 근거하여 위 불법행위에 기한 손해배상채무의 이행지로서 국제재판관할권이 대한민국의 법원에 있다고 할 수 없으므로, 피고들의 이 부분에 관한 주장은 이유 있다 . ( 3 ) 재산소재지 ( 민사소송법 제11조 )

민사소송법 제11조는 대한민국에 주소가 없는 자 또는 주소를 알 수 없는 자에 대한 재산권에 관한 소는 청구의 목적 또는 담보의 목적이나 압류할 수 있는 피고의 재산이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다고 규정하고 있는바, 재산소재지의 국제재판관할 유무를 판단함에 있어 이러한 국내법의 관할규정을 참작하되 당사자 또는 분쟁이 된 사안과 법정지인 대한민국 사이에 실질적 관련성이 존재하는지 여부도 고려하여야 할 것이다 .

따라서 이 사건에 관하여 대한민국 법원에 재산소재지의 국제재판관할을 인정하기 위하여는 ① 피고들이 대한민국에 주소를 가지지 않을 것, ② 압류할 수 있는 피고들 소유의 재산이 국내에 있을 것, ③ 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련성을 가질 것 등의 요건을 충족하여야 한다 .

우선 피고들이 대한민국에 주소를 가지지 않는지 여부에 관하여 보건대, 피고들과 같은 외국법인의 경우에는 그 사무소 또는 영업소가 국내에 소재하는지 여부로써 이를 판단하여야 할 것인바, 피고들이 대한민국 내에 사무소나 영업소를 두고 있지 아니함은 앞서 본 바와 같고, 다만 피고들이 실질적으로 전 지분을 소유하는 그 자회사들이 국내에 설립되어 운영되고 있으나 위 자회사들은 그 모회사인 피고들과는 독립된 법인격을 가지고 있으며, 앞서 본 바와 같이 위 자회사들을 피고들의 사무소 또는 영업소로 볼 만한 사정도 인정되지 아니하므로, 피고들은 대한민국에 주소를 가지고 있지 않다고 할 것이다 .

다음으로 압류할 수 있는 피고들 소유의 재산이 국내에 있는지 여부에 관하여 보건대, 일반적으로 압류할 수 있는 피고 소유의 재산이 소 제기 당시 대한민국에 소재하고 있는 경우 대한민국의 법원에 피고를 상대로 소를 제기하여 승소판결을 얻으면 바로 이를 집행하여 재판의 실효를 거둘 수 있기 때문에 당사자의 편의나 판결의 실효성 측면에서 피고에 대한 대한민국의 국제재판관할권을 인정할 수 있을 것이다. 다만 그 재산이 우연한 결과로서 국내에 소재하게 된 경우에도 그 재산의 종류, 수량, 가격과 국내에 그 재산이 소재하게 된 경위를 불문하고 재산의 국내 소재만으로 대한민국 법원의 재판관할권을 인정한다면 외국에 있는 피고에게 현저한 불이익을 주게 되므로 , 원고의 청구가 당해 재산과 직접적인 관련이 있지는 않다 하더라도 적어도 피고의 재산이 국내에 일정기간 동안 계속적으로 소재하고 있다든가 대한민국 법률에 따른 일정한 절차를 거쳐 국내에서 인정받고 있어야 하고 또한 판결의 실효성을 위하여 그 재산의 가액이 청구금액이나 승소가 예상되는 금액에 상당하다는 등의 사정이 인정되는 경우에만 대한민국 법원에 국제재판관할이 인정된다고 할 것이다 .

이 사건에 관하여 살피건대, 갑 제9호증, 갑 제21호증의 1 내지 202, 갑 제22호증의 1 내지 60의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 미국 법인인 피고들은 1986. 경부터 1998. 경까지 사이에 대한민국 내에 피고들 각 명의로 다수의 특허권 ( 피고 1회사는 241건, 피고 2회사는 60건 ) 을 등록하여 현재까지 보유하여 오고 있고, 그 중 일부의 특허권에 관하여는 대한민국 사람을 특허관리인으로 선임하여 두고 있는 사실, 피고들 명의로 등록된 위 특허권들은 특허권에 따라 다소 차이가 있으나 대체적으로 그 존속기간이 그 각 특허권 등록일로부터 15년 내외로 예정되어 있는 사실, 선정자들 일부가 이 사건 소 제기에 앞서 이 사건 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 피고들의 위 각 특허권 중 일부를 가압류한 사실을 인정할 수 있는바, 일부 선정자들이 가압류한 피고들의 재산은 피고들의 명의로 대한민국에 등록된 특허권으로서 국내에 일정기간 동안 계속적으로 소재하여 왔고 특별한 사정이 없는 한 향후 상당 기간 대한민국에서 존속할 것으로 예상되는 점, 피고들이 현재 그 특허권을 실시하고 있지 않다 하더라도 대한민국 내에서 제3자가 피고들의 동의 없이 특허권의 내용을 침해하는 경우 피고들은 위 특허권에 기하여 그 행위에 대한 유지 ( 留止 ) 및 그로 인한 손해배상을 청구하는 방식으로 위 특허권을 대한민국에서 행사할 여지가 있으며 ( 물론 장래에 피고들이 국내에서 위 특허권을 실시할 가능성도 배제할 수 없다 ), 실제 피고들은 그에 대비하여 일부 특허권에 관하여 특허법상의 특허관리인을 선임하고 있는 점, 피고들은 전 세계적으로 영업활동을 하고 있는 기업으로서 앞서 본 바와 같이 국내에 설립된 그 자회사들의 현황이나 피고들 명의로 국내에 등록된 위 각 특허권의 내용과 그 수 등에 비추어 피고들이 국내에 소유하고 있는 위 각 특허권은 원고들이 이 사건 소송에서 승소할 경우 그에 대한 집행을 통하여 재판의 실효성을 얻을 수 있을 정도의 가치를 지니고 있다고 볼 수 있는 점 등을 종합하면, 피고들이 소유하는 위 각 특허권은 대한민국 법원이 피고들에 대하여 국제재판관할권을 행사할 수 있을 정도로 충분히 대한민국과의 관련성을 가진다고 할 것이다 .

마지막으로 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 재산소재지인 대한민국과 실질적 관련성을 가지는지 여부에 관하여 보건대, 이 사건의 한쪽 당사자인 선정자들은 모두 대한민국의 국민으로서 현재 대한민국에 거주하고 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 대한민국은 당사자와 사이에 실질적인 관련성을 가지고, 또한 베트남전에서 살포된 고엽제의 제조회사인 피고들을 상대로 불법행위책임 ( 제조물책임 내지는 일반불법행위 책임 ) 을 묻고 있는 이 사건 소송에서 아래의 불법행위지와 관련한 국제재판관할 유무의 판단에서 보는 바와 같이 대한민국은 손해발생지에 해당하므로 분쟁이 된 사안과도 실질적 관련성을 가진다고 할 것이다 .

따라서, 대한민국은 이 사건 소에 관하여 피고들 소유의 재산소재지로서 국제재판관할권이 있다고 할 것이므로, 피고들의 이 부분에 관한 주장은 이유 없다 . ( 4 ) 불법행위지 ( 민사소송법 제18조 )

민사소송법 제18조 제1항은 불법행위에 관한 소는 그 행위지의 법원에 제기할 수 있다고 규정하고 있는바, 관할을 발생시키는 불법행위지에는 가해행위지 뿐만 아니라 법익침해지로서의 결과 발생지가 포함된다 할 것이다. 다만 결과 발생지가 가해자로서는 전혀 예측할 수 없는 원격지인 토지로서, 가해자가 그 토지에 제기된 소송에 응소하여야 함으로써 입게 되는 불이익이 그 토지를 불법행위지에 포함하여 그 토지에서 재판을 행함으로써 얻는 피해자의 이익과 비교하여 현저히 큰 경우에는 공평의 관점에서 그 결과발생지를 불법행위지에 포함하는 것은 상당하지 아니하다 할 것이고, 특히 물품을 제조하여 판매하는 제조자의 불법행위로 인한 손해배상책임에 관한 제조물책임 소송에 있어서 결과 발생지의 법원에 국제재판관할권이 있는지 여부는 제조자가 당해 결과 발생지에서 사고가 발생하여 그 지역의 법원에 제소될 것임을 합리적으로 예견할 수 있을 정도로 제조자와 결과발생지 사이에 실질적 관련이 있는지 여부에 따라 결정함이 조리상 상당하고, 이와 같은 실질적 관련을 판단함에 있어서는 통상 피고의 응소상 부담, 분쟁에 대한 법정지의 재판상 이익, 원고의 편리하고 효과적인 피해구제상의 이익, 결과 발생지 내의 거래에 따른 이익을 향유하려는 제조자의 의도적인 행위가 있었는지 여부 등이 고려될 수 있다. 3 ) 가해행위로 인한 결과의 외부적 표출이 가해행위로부터 일정한 시간의 경과를 필요로 하는 경우, 예컨대 피해자가 유해물질에 노출되어 이를 흡수하고, 그로 인한 인체대사의 이상을 거쳐 상당한 시간이 경과한 후에 질병이 발생하는 경우에 있어서 법익의 침해는 인체의 대사이상이 대외적으로 표출되어 질병이 발생한 때로 보아야 할 것인바, 아래에서 인정되는 사실관계에서 보는 바와 같이 피고들이 미국 정부에 제조 · 납품한 고엽제가 베트남전에서 살포되었고, 이 사건 참전자들은 대한민국군의 구성원으로서 베트남전에 참전하여 복무한 후 얼마 지나지 않아 또는 상당한 기간이 경과하여 고엽제 노출로 인한 것으로 의심되는 여러 질병들을 앓기 시작하였으므로, 법익침해로서의 결과가 발생한 곳은 대한민국이라 할 것이고 ( 따라서 대한민국이 결과발생지가 될 수 없고 오로지 베트남만이 결과 발생지라는 피고들의 주장은 받아들이지 아니한다 ) , 또한 선정자들은 이 사건 참전자들 또는 그 유족들로서 모두 대한민국에 거주하는 대한민국 국민이어서, 법정지인 대한민국은 분쟁이 된 사안의 결과 발생지로서, 또 당사자의 생활근거지로서 이 사건과 실질적 관련성을 가진다고 할 것이다 .

나아가 선정자들은 모두 개인으로서 피고들의 본점 소재지인 미국에서 이 사건과 같은 소를 제기하기 위하여는 상당한 비용과 노력이 소요되어 그 소 제기가 사실상 곤란하다고 보이는 점, 피고들은 전 세계에 걸친 영업활동을 통하여 이익을 얻고 있으므로 피고들의 응소에 있어서 다소간의 불편에도 불구하고 외국의 법원에 응소할 의무를 부과한다고 하더라도 반드시 불공평하다고 할 수 없는 점 ( 고엽제가 살포되거나 이 사건 참전자들에게 문제된 질병이 발생하기 시작할 무렵 피고들이 대한민국에서 영업활동을 한 바는 없으나, 이 사건 소가 제기될 당시 피고들은 전 세계적인 영업활동을 하는 기업으로서 대한민국에서도 그 자회사를 설립하여 그 관련된 영업활동을 하고 있었던 것으로 보이는 이상 이 사건 소에 대한 응소의 부담이 과중하다고 할 수 없다 ), 이 사건 참전자들의 베트남전 복무 및 그 발생 질병에 관한 자료들이 모두 대한민국에 있어, 이 사건 소송이 외국에서 심리된다면 위 자료들은 모두 당해 외국의 언어로 번역되어야 하는데, 위 자료들의 분량이 피고들이 한국어로 번역하여야 한다고 주장하는 자료의 분량에 비하여 월등히 많은 점, 손해액의 사정에 있어서 필요한 자료 또한 대한민국 내에서 수집함이 편리한 점, 피고들이 미국 정부에 고엽제를 공급한 것이 미국의 법령에 따른 것이기는 하나, 뒤에서 보는 바와 같이 피고들은 실제 미국 정부의 주문에 대하여 거부의사가 전혀 없었고 오히려 주문을 수주하기 위하여 경쟁을 벌임으로써 미국 정부는 피고들에게 관련 법령에 따른 주문수락을 강요할 필요가 없었으며, 피고들은 고엽제가 베트남전에서 미국은 물론 대한민국 등 우방국 군대의 군사적 목적을 위하여 사용될 것임을 알면서 이를 공급하여 막대한 이익을 얻었으므로, 피고들에게는 대한민국군 등이 참전한 베트남전에서의 고엽제 살포에 따른 이익을 향유하려는 의도가 있었다고 볼 수 있는 점, 피고들은 대한민국군도 베트남전에 참전하고 있음을 알고 있던 이상 대한민국에서 그 참전군인들에게 고엽제 노출로 인한 질병들이 발생할 수 있음을 충분히 예견할 수 있었던 점, 대한민국은 베트남전 참전국가로서 참전 중의 행위로 인하여 발생한 대한민국 군대 구성원의 질병에 관한 분쟁에 대하여 아무런 이익이 없다고는 볼 수 없는 점, 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건에 대한 준거법으로서 대한민국법이 적용될 수 있는 점 등을 종합하면, 앞서 본 바와 같이 이 사건의 당사자 및 분쟁이 된 사안과 실질적 관련성을 가지는 대한민국 법원에 이 사건의 국재재판관 할을 인정하는 것이 당사자들의 공평, 편의, 예측가능성과 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성이라는 국재재판관할 배분의 기본이념에 반한다고 볼 수도 없다 .

따라서, 대한민국은 피고들의 불법행위책임을 구하는 이 사건 소에 관하여 불법행위지로서 국제재판관할권을 가진다고 볼 것이므로, 피고들의 이 부분에 관한 주장은 이유 없다 .

4. 결 론

그렇다면, 이 사건 소송에 관하여 대한민국 법원은 피고들의 사무소, 영업소 소재지 또는 의무이행지의 법원으로서는 그 국제재판관할권이 인정되지 아니하나, 피고들 소유의 재산소재지 또는 불법행위지의 법원으로서는 그 국제재판관할권을 가진다고 할 것이므로, 이 사건에 관한 국제재판관할권 부존재를 주장하는 피고들의 위 주장은 결국 이유 없다고 할 것이다 .

B. 당사자능력 원고들의 별지 제2목록 ‘ 선정자 ' 란 기재 각 선정자들에 관한 소의 적법 여부에 관하여 직권으로 살피건대, 소장이 제1심 법원에 접수되기 전에 원고가 사망한 경우 그 원고 명의의 제소는 부적법한 것으로서 각하할 수 밖에 없고 사망자의 상속인들에 의한 소송수계신청도 허용될 수 없다고 할 것인바, 4 ) 갑 제54호증의 1, 2의 각 기재와 이 법원의 국가보훈처장에 대한 2005. 10. 20. 자 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 별지 제2목록 ‘ 선정자 ' 란 기재 각 선정자들은 같은 목록 ' 사망일 ' 란 기재 각 일자에 사망한 사실을 인정할 수 있고, 위 선정자들이 사망한 후인 1999. 9. 30. 이 사건 소장이 제1심 법원에 접수되었음이 기록상 명백하므로, 원고들의 위 선정자들에 관한 소는 모두 부적법하다 .

원고들은 2005. 12. 12. 위 선정자들의 일부에 관하여 각 그 상속인으로의 당사자 ( 선정자 ) 표시정정을 신청하였으나, 사망자가 선정자로 표시된 경우에는 그 상속인들로의 선정자표시정정은 허용될 수 없다고 할 것이다 .

( 본 면 중 이하는 여백임 ) Ⅱ.기초적사실관계 다음의 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제2, 3호증, 갑 제11호증의 1, 2 , 갑 제13, 16, 17, 19, 27, 29호증, 갑 제31 내지 36호증의 1 내지 24005 ), 갑 제37호증의 1, 2, 갑 제39호증의 1, 갑 제41호증의 2 내지 2328, 갑 제44호증의 1, 2, 3, 갑 제50호증의 1 내지 5, 갑 제54호증의 1, 2, 갑 제55호증의 1 내지 396, 갑 제56호증의 1 내지 493, 갑 제57호증의 1 내지 19, 갑 제59 내지 63호증, 을가 제2호증의 1, 2, 을가 제3호증의 2의 1 내지 7, 을가 제4호증의 1, 2, 을가 제5호증의 1 내지 9, 을가 제6호증의 1 내지 20, 을가 제20, 24호증, 을나 제1 내지 5, 7호증, 을나 제17호증의 1, 2, 을나 제19 , 24호증, 을나 제27, 28호증의 각 1, 2, 을나 제29호증의 각 기재와 이 법원의 국가보훈 처장에 대한 2005. 10. 20. 자 및 2005. 12. 12. 자 각 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이를 인정할 수 있다 .

1. 베트남전의 발발 제2차 세계대전이 끝난 직후 베트남 하노이에서는 베트남민주공화국이 설립되고 이를 중심으로 한 세력과 프랑스 사이에 제1차 베트남전쟁이 발발하여 8년간 계속되었는데, 1954. 7. 경 정전협정이 체결되면서 베트남은 북위 17도선을 경계로 그 이북의 베트 남민주공화국 ( 이하 ' 북베트남 ' 이라 한다 ) 과 그 이남의 베트남공화국 ( 이하 ' 베트남 ' 이라한다 ) 으로 분단되었다 .

위 분단 후 얼마 되지 않아 베트남에서는 북베트남의 지원을 받은 베트남민족해방 전선 ( 이하 ' 베트콩 ' 이라 한다 ) 이 반란을 일으켰는데, 미국이 1961. 12. 경 베트남에 대한 경제, 군사원조를 결정하면서 제2차 베트남전쟁 ( 이하 제2차 베트남전쟁을 ' 베트남전 ' 이라 한다 ) 이 발발하게 되었다 .

2. 미국 및 대한민국 군대의 참전 미국 정부는 베트남전 초기에는 군사고문단 위주의 파병과 북베트남에 대한 폭격의 형태로 베트남전에 관여하다가 1965. 2. 경부터 미군 전투병을 대규모로 파병하기 시작하면서 베트남전에 본격적으로 개입하게 되었다 .

한편, 베트남 정부는 1964. 7. 경 대한민국을 포함한 다수의 국가에게 원조를 제공하여 줄 것을 요청하였고, 이에 대한민국은 1964. 9. 경 의료진과 공병을 파견하였다. 이후 대한민국은 베트남과 미국 정부의 전투병 파병 요청에 따라 1965. 10. 경 수도사단 맹호 부대, 십자성부대, 해병 제2여단 청룡부대, 1966. 9. 경 제9사단 백마부대를 각각 퀴논 , 캄란, 나트랑 등의 지역에 파병하였다. 대한민국군은 위 무렵부터 1973. 3. 경 베트남에서 철수할 때까지 베트남의 각 지역에서 임무를 수행하였다 .

3. 베트남전에서의 고엽제 등 제초제 사용베트남의 중서부지역을 비롯한 일부 지역은 밀림지대여서 북베트남군은 이를 통하여 베트남으로 침투하거나 무기, 식량 등 군수품을 수송하는 한편, 이를 은거지로 삼아 베트남의 주요 지역에서 이른바 게릴라식 전술을 사용하여 베트남 및 미국의 군대를 공격하였다. 이에 미국은 부대 주둔지 또는 적의 은거지 주변의 밀림을 제거하기 위하여 1962. 1. 경부터 베트남에 제초제를 살포하기 시작하였는데, 제조체의 대부분은 미국 공군의 랜치 핸드 ( Ranch Hand ) 작전에 의하여 공중살포되었고, 일부는 군단 차원에서 헬리콥터나 수동 분무기 등을 이용하여 자체적으로 살포되었다 .

제초제는 밀림을 고엽화함으로써 적군의 매복을 방지하는 한편 적군의 기지 또는 통신설비, 수송로 등을 노출시키고, 적군의 주요 식량공급원을 차단시키는 역할을 하였다. 이러한 제초제의 사용으로 내수면 전투를 담당한 미국 해군의 경우 월간 전상률이 종전의 6 % 에서 1 % 로 대폭 감소되었다고 보고되기도 하였다. 제초제 살포 작전이 어느 정도 효과가 있는 것으로 나타나자 미국 정부는 1966. 경부터 1969. 경까지 제초제의 사용을 대폭 증가시켰으나, 제초제의 인체유해성에 대한 문제가 제기되면서 1970. 4. 경그 제초제의 하나인 고엽제의 사용을 우선 중단하였고, 1971. 2. 경에는 모든 제초제의 사용 중단을 공식 발표하였다 .

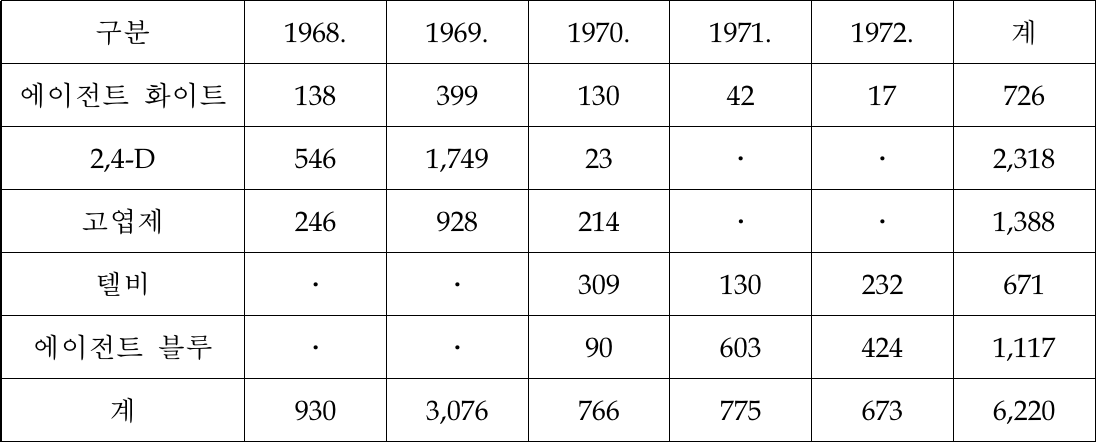

베트남전에서 사용된 제초제는 그 구성성분에 따라 10여종이 있었는데 제초제를 운반, 보관하는 용기 ( 드럼통 ) 에 둘러쳐진 띠의 색깔에 따라 에이전트 오렌지 ( Agent Orange ), 에이전트 블루 ( Agent Blue ), 에이전트 화이트 ( Agent White ), 에이전트 퍼플 ( Agent Purple ), 에이전트 블루 ( Agent Blue ), 에이전트 핑크 ( Agent Pink ), 에이전트 그린 ( Agent Green ) 등으로 불렸다 .

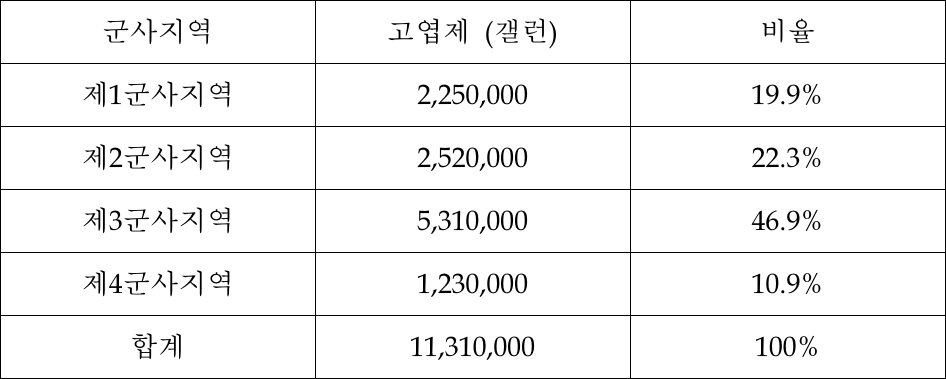

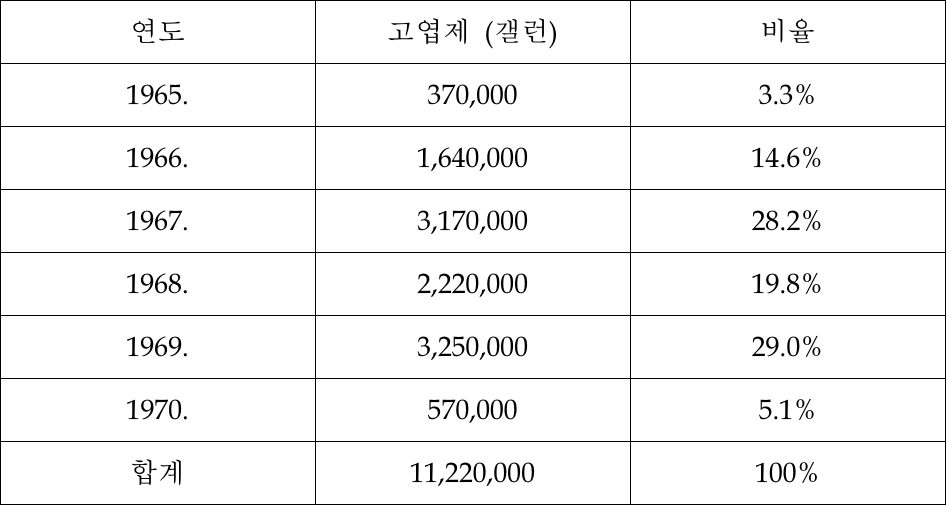

위 제초제 가운데 에이전트 오렌지 ( 이하 ' 고엽제 ' 라고 한다 ) 는 광엽식물의 고엽화에 효과적인 2, 4, 5 - T ( 2, 4, 5 - trichlorophenoxy - acetic acid ) 와 2, 4 - D ( 2, 4 - dichlorophenoxy - acetic acid ) 를 50 : 50으로 혼합하여 제조되었고, 다른 제초제에 비하여 빠르고 강한 제초효과를 나타내 밀림의 고엽화 뿐 아니라 농작물의 파괴에 모두 사용되었다. 고엽제가 살포된 지역에서는 2 ~ 3일이 경과하면 숲 전체가 붉게 물들면서 나뭇잎이 모두 떨어지고 , 3 ~ 4주가 경과하면 수목이 고사하는 등의 제초효과가 나타났고, 그 효과는 약 3개월간 지속되었다. 고엽제는 1965. 1. 경부터 1970. 4. 경까지 사용되었고, 위 기간 동안 랜치핸드 작전에 의하여 공중살포된 양만 약 11, 310, 000갤런 ( gallon ) 정도 되었는데 이는 베트남에서 사용된 여러 제초제들 가운데 가장 많은 양이었다. 고엽제는 대한민국군에 의해서도 약 1, 388파운드 ( 약 167갤런 ) 정도가 사용되었다 .

4. 고엽제의 생산과 공급

미국 정부는 베트남전 당시 방위 물자생산법 ( Defense Production Act ) 에 근거하여 피고들을 비롯한 미국 내 제초제 제조회사인 허큘리스 ( Hercules ), 다이아몬드 샴록 ( Dia mond Shamrock ) ), 톰슨 케미컬 ( Thompson Chemical ), 유니로열 ( Uniroyal ), 톰슨 헤이워드 ( Thompson Hayward ), 호프만 태프 ( Hoffman Taff ), 티. 에이치. 애그리컬쳐 앤 뉴트 리션 ( T. H. Agriculture & Nutrition ) 등 ( 편의상 ' 회사 ' 부분의 표기는 생략한다 ) 과 고엽제 공급계약을 체결하고 이들로 하여금 미국 정부가 작성한 제조명세서에 따라 고엽제를 생산, 공급하게 하였다 .

미국 정부의 위 회사들에 대한 주문은 방위물자생산법과 관련 법령에 의한 DO 등급 하에서 이루어졌다. 위 관련 법령에 의하면 전시의 긴급상황 하에서 정부는 전쟁물 자조달을 위하여 DO 등급의 주문을 낼 수 있고, 공급자는 위 등급을 받은 주문은 반드시 수락하여야 하였으며, 의무적 명령 및 지시 ( mandatory orders and directives ) 나DX 등급을 받은 물자보다는 후순위이지만 등급을 받지 않은 물자에 비하여는 우선적으로 공급하여야 하였고, 만약 위 법령들을 의도적으로 위반하거나 허위정보를 제공하거나 또는 중요한 사실을 은폐한 경우에는 형사처벌을 받을 수 있게 되어 있었다. 그러나 피고들은 미국 정부의 주문에 대하여 거부의사가 전혀 없었고 오히려 주문을 수주하기 위하여 다른 제초제 제조회사들과 경쟁을 벌였기 때문에 미국 정부는 피고들에게 관련 법령에 따른 주문수락을 강요할 필요가 없었다 .

미국 정부의 제초제 제조회사들에 대한 고엽제 등 제초제 주문량은 베트남전의 전개에 따라 1966. 경부터 1969. 경까지 급증하여 때때로 위 회사들의 총 생산능력에 육박 하였고, 새로운 생산설비의 증설까지 요구되었다. 이 때문에 미국 내에 일반 상용제초제의 공급이 부족해지기까지 하였다. 한편, 베트남전 당시 미국 정부에 공급된 고엽제 총량 중 피고 2회사는 29. 5 % 를, 피고 1회사는 28. 6 % 를 각각 공급하였는데 ( 피고 1회사는 1965. 9. 부터 1968. 12. 까지 미국 정부와 사이에 7건의 고엽제 공급계약을 체결하고 위 각 계약에 따른 고엽제 공급을 완료하였다 ), 이는 제초제 제조회사들이 공급한 양 가운데 첫 번째 및 두 번째로 많은 양이었고, 그로 인하여 피고들은 막대한 이익을 얻었다 .

한편, 피고들은 미국 정부에 고엽제를 공급할 당시 고엽제가 베트남전에서 밀림의 고엽화 등에 사용될 것이고, 베트남전에는 미국 군대뿐만 아니라 대한민국을 비롯한 우방국 군대가 연합군으로 참전하고 있다는 사실을 알고 있었다 .

5. 고엽제의 유해물질 함유

가. 고엽제 내 유해물질과 그 독성고엽제의 원료인 2, 4, 5 - T를 생산하기 위해서는 그 전 단계의 물질로서 TCP ( trichloro phenol ) 를 생산하는 것이 필요한데, 그 과정에서 다이옥신계 화합물 ) 로서 현재까지 알려진 가장 강력한 독성물질의 하나인 2, 3, 7, 8 - TCDD ( 2, 3, 7, 8 - tetrachlorodibenzo - p - dioxin , 이하 ' TCDD ' 라고만 한다 ) 가 부산물로 생성된다. 따라서 별도의 TCDD 제거 공정을 거치지 않는 한 2, 4, 5 - T는 TCP 생산과정에서 생성된 TCDD를 함유하게 되고, 이에 따라

2, 4, 5 - T를 원료로 하는 제초제도 TCDD로 오염되게 된다. 1965. 이후 베트남에서 사용된 제초제 중 2, 4, 5 - T가 원료로 사용된 제초제는 고엽제뿐이었다 .

베트남전에서 1964. 경까지 사용된 제조체 중 2, 4, 5 - T가 포함된 것으로는 에이전트 퍼플, 에이전트 핑크, 에이전트 그린이 있었으나 그 살포된 양은 각각 145, 000갤런, 122, 792갤런, 8, 000갤런 정도로서 고엽제 살포량 11, 300, 000갤런에 비하면 소량이었다. 그 렇지만 에이전트 그린, 에이전트 핑크, 에이전트 퍼플의 원료인 2, 4, 5 - T에는 TCDD가 고엽제에 사용된 2, 4, 5 - T의 TCDD 보다 16배 또는 그 이상 많이 함유되어 있었다. 8 ) 고엽제에 포함되어 있는 TCDD는 다이옥신계 화합물 중 4개의 염소원자가 2, 3, 7, 8번의 위치에 붙어있는 이성체로서, 다이옥신 중에서 가장 독성이 강한 것으로 알려져 그 독성 잠재력을 기준으로 다른 이성체의 독성을 비교하고 있다 .

TCDD에 대한 기초연구와 동물실험을 통하여, TCDD는 동물 내에 존재하는 단백질의 일종인 AhR ( aryl hydrocarbon receptor, ' Ah 수용체 ' 라고도 한다 ) 과 결합하여 TCDD - AhR 복합체가 된 후 DNA와 다시 결합하여 DNA 내의 유전자 발현을 변화시키고 그 결과 DNA의 기능, 나아가 세포의 기능을 변화시키는 것으로 나타났다. 동물의 종에 따라 AhR의 구조에 차이가 있지만, 동물과 인간에 있어 AhR이 유사한 방법으로 기능하기 때문에 동물과 인간 모두 TCDD와 AhR 사이의 위와 같은 작용기전을 공통으로 가지고 있을 가능성이 높고, 따라서 인체에서도 TCDD와 AhR의 상호작용을 통하여 건강에 영향을 주는 것으로 추정된다. TCDD는 실험동물에서 성장조절, 내분비계통 , 정상세포의 활동을 조절하는 여러 인자들에 대하여 광범위하게 영향을 미치고, 여러 부위의 암을 유발하는 것으로 밝혀졌다. 그러나, 현재까지 임상의학이나 병리학적으로 TCDD가 인체의 건강에 영향을 미치는 작용기전에 관하여 명확히 밝혀진 것은 거의 없다 .

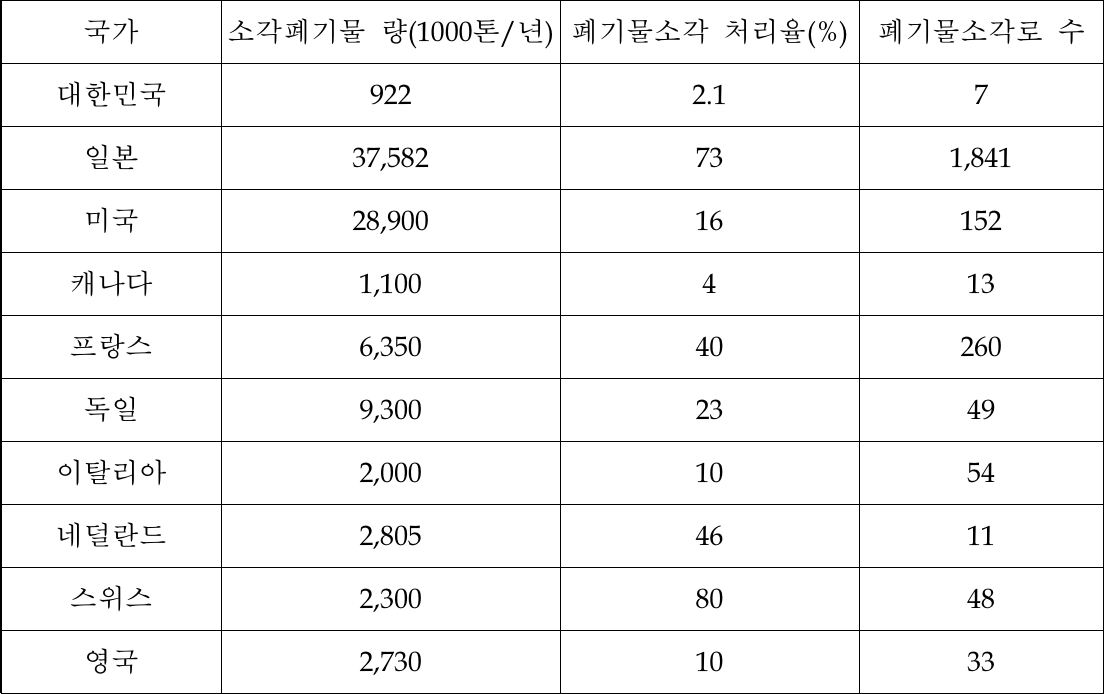

나. TCDD의 생성, 환경 잔류 및 체내 축적 TCDD 등의 다이옥신계 화합물은 의도적으로 합성되지는 않는데, 화학공장에서 불순물로 생성되는 경우와 폐기물 소각로에서 생성되는 경우가 주요한 생성경로로 알려져 있다. 따라서 화학공장에서 일하거나 화학물질에 직접 노출된 바 없는 일반인들도 폐기물소각 등에 의하여 생성된 다이옥신에 노출되어 이를 체내에 보유할 수 있게 된 TCDD가 환경 내에서 어떻게 존재하게 되는가는 TCDD의 특성에 의하여 결정된다 .

TCDD는 낮은 증기압을 갖고 있어 쉽게 가스로 변화되지 않고, TCDD의 적은 부분만이 태양에 의해 천천히 분해되어 공기 중으로 이동한다. TCDD는 높은 옥탄올물분해계 수 ( octanol water partition coefficient ) 를 갖고 있어 물에 잘 분해되지 않고, 높은 유기탄소계수 ( organic carbon coefficient ) 를 가지고 있기 때문에 토양 또는 물의 유기물들과 단단히 결합하여 토양 속이나 호수 또는 강바닥의 진흙 속으로 들어가 잔류하게 된다 .

TCDD는 4개 혹은 그 이상의 염소를 가진 매우 안정된 분자구조를 가지고 있어 잘 분해되거나 변화하지 않아 환경 속에서 오랜 기간 동안 존재하기 때문에 먹이사슬에 농축되어서 일부는 인체에까지 도달하게 되며, 인체 내에 들어 온 후에는 소변으로 잘 배설되지 않고 지방에 용해되어 몸 안에 축적된다 .

일반인이 통상 체내 ( 혈청 또는 지방조직 ) 에 보유하고 있는 TCDD의 양을 배경수준 ( background level ) 이라 하고, 이는 국가 및 거주지역의 환경과 특성에 따라 차이를 보이고 있다. 한편 TCDD의 인체 내 반감기는 약 7년에서 11년 정도로 알려지고 있고 , 그 기간은 연구에 따라 계속 변화하고 있는데 대체적으로는 감소하고 있다 .

그런데 소각과정 등 일상생활에서 발생하는 다이옥신은 TCDD와 같은 특정한 종류의 다이옥신만이 발생되는 것이 아니라 그 소각물질, 소각온도 등에 따라 다양한 종류의 다이옥신계 화합물이 생성되므로 일반인이 체내에 보유하고 있는 다이옥신을 검사

하면 다양한 종류의 다이옥신계 화합물이 검출되게 된다. 고엽제에 노출된 자의 다이옥신계 화합물 분포는 TCDD가 다른 다이옥신계 화합물 보다 많이 검출되는 이른바 스파이크 모양의 특징적인 형태를 띠게 된다 .

6. 베트남전 참전군인들의 질병 발생과 고엽제 관련 법률의 제정

가. 미국 참전군인들의 질병 발생과 그 고엽제 관련성에 관한 문제 제기1970년대 초반과 중반에 걸쳐 미국의 베트남전 참전군인들 가운데 심각한 질병을 보이기 시작한 사람의 수가 증가하고 그들의 자녀에게 선천적인 건강상 결함이 발생하고 있다는 주장이 제기되면서, 그 참전군인들의 질병 발생과 베트남전에서의 제초제 , 특히 고엽제 노출과의 연관성에 관하여 의문이 제기되었다 .

또한 일부 베트남전 참전군인들의 사망이 베트남전에서의 제초제 노출로 인하여 야기되었을 수 있다는 주장이 사회적인 관심을 끌게 되었고, 그 과정에서 몇몇 전문가의 도움으로 다수의 베트남전 참전군인과 그 유족들이 1979. 경 피고들을 포함한 7개의 미국 내 고엽제 제조회사를 상대로 고엽제에 관한 제조물책임소송을 제기하였다 .

한편 미국 연방의회에서는 1970년대 초반부터 베트남전에서 사용된 제초제가 인체 건강에 미치는 영향에 관한 공청회를 지속적으로 가져 왔고, 그 후 1980년대에 들어와 베트남전 참전군인들의 질병에 대하여 치료와 보상을 제공하는 법률을 제정하기에 이르렀다 .

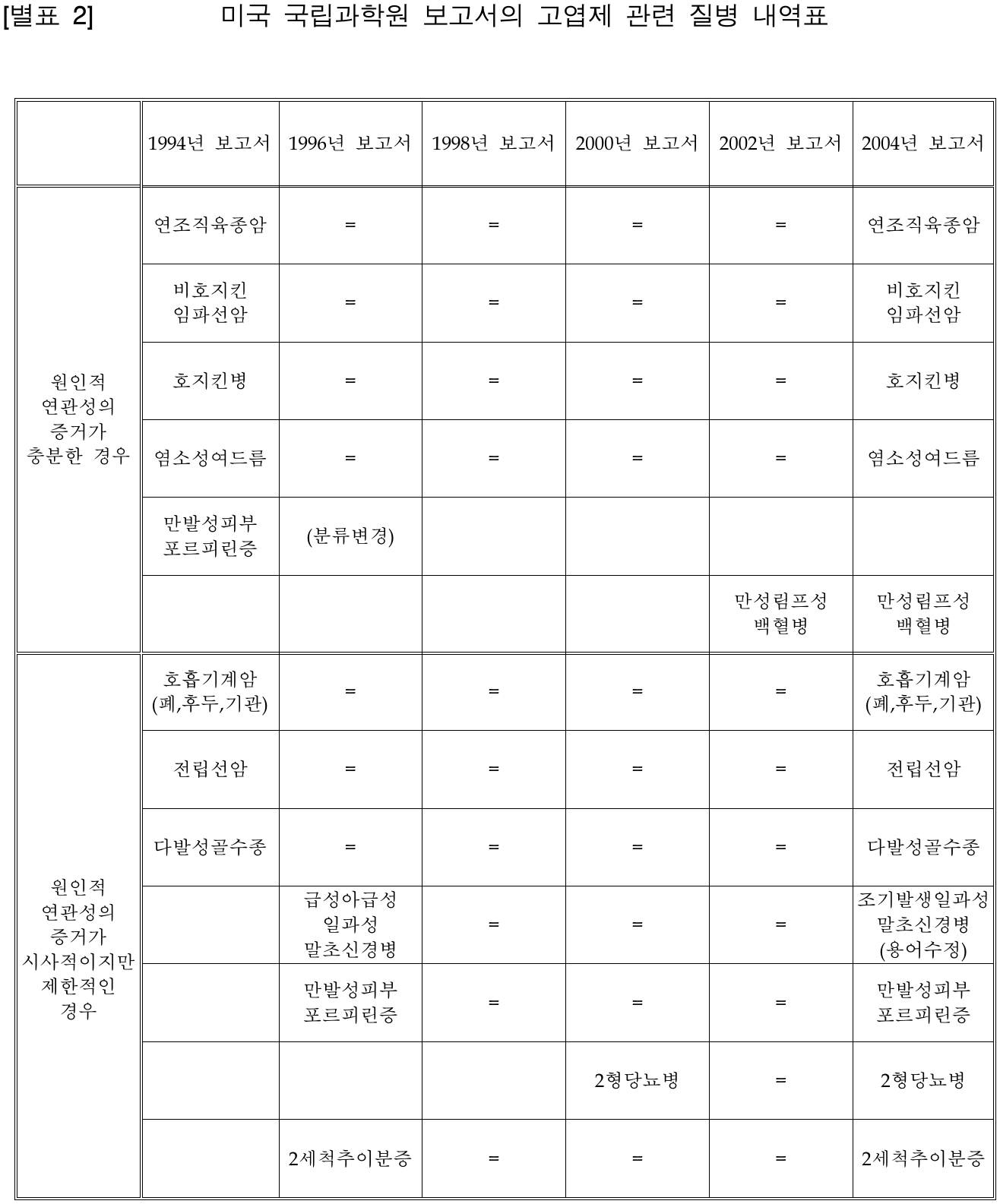

미국 고엽제법에서는 고엽제 노출로 인한 것이라고 주장된 질병들 중 베트남전 복무와 관련된 질병을 결정할 규칙의 제정 권한을 보훈처에 부여하였다. 이에 따라 보훈 처는 전문가와 이해관계인 등으로 자문위원회를 구성하여 다이옥신 관련 연구들을 검토하게 한 후 1985. 8. 경 위 자문위원회의 의견에 따라 염소성여드름을 제외한 질병들과 다이옥신 노출 사이에는 인과관계가 존재하지 않는다는 내용의 규칙 ( 이하 ' 미국 고엽제규칙 ' 이라 한다 ) 을 제정하였다 .

위 소송에서 법원은, 인과관계는 특정 독성물질에의 노출과 특정 질병의 발생 사이에 통계적으로 유의미한 연관성이 존재하는 것보다 훨씬 더 강한 연관성 ( 강력하고 일관성 있는 연관성과 생물학적 기전에 대한 그럴듯한 설명 ) 이 있다는 것을 의미한다고 전제한 다음, 의회가 다이옥신과 각종 질병들 사이의 ‘ 발생빈도의 증가 ' 또는 ' 상당한 상관관계 ' 를 바탕으로 그 복무 관련성을 인정하도록 한 것임에도, 보훈처가 그 복무 관련성을 인정함에 있어 수용하기 어려울 정도로 엄격한 기준을 요구하고 그 기준을 충족하지 못하는 참전군인들에 대하여 보상을 거부한 것은 부당하다고 판단하고, 위 고엽제규칙 중 염소성여드름을 제외한 질병들이 군복무와 관련이 없다고 규정한 부분과 위 규정과 관련한 보상 거부처분을 모두 무효화하는 내용의 판결을 선고하였다 . ( 3 ) 미국 고엽제법의 개정 위 판결이 있은 이후 미국 의회는 1991. 2. 경 “ 1991년 고엽제법 ( Agent Orange Act of 1991, Public Law 102 - 4 ) ” 을 제정하여 미국연방법률 제38편 제11장의 일부로서 “ 제초제 노출과 연관된 질병의 복무 관련성에 관한 추정 ” 부분을 추가함으로써 기존의 미국 고엽제법을 개정하였다. 위 개정된 미국 고엽제법은 고엽제 노출과 연관성을 가짐으로써 그 복무 관련성이 추정되는 질병으로 기존의 염소성여드름 외에 비호지킨임파 선암과 연조직육종암을 포함시키면서, 위 질병들을 보유한 베트남전 참전군인들은 그 복무기간 동안 다이옥신 등이 포함된 제초제에 노출되지 않았다는 명백한 증거가 없는 한, 그러한 제초제에 노출된 것으로 추정한다는 규정을 두었다 .

또한, 위 개정된 미국 고엽제법은 보훈처장관으로 하여금 견고한 의학적, 과학적 증거에 기초하여 제초제 노출과 질병 발생 사이의 연관성을 인정하여야 하며, 이 경우 미국 국립과학원의 보고서와 그 밖의 입수 가능한 의학적, 과학적 정보 등을 검토하되 , 그러한 자료를 평가함에 있어서는 그 결과가 통계적으로 유의하고 다른 사안에도 적용될 수 있으며 다른 전문가들에게도 수용되는지 여부를 고려하도록 하였다. 또한 고엽제 노출과 질병 발생 사이의 연관성을 인정하는 증거가 신뢰성에 있어 그 연관성을 부정하는 증거와 동등하거나 이보다 우월할 경우에는 그 연관성이 존재하는 것으로 판단하도록 규정하였다 .

미국 고엽제법은 고엽제 노출과 연관성이 존재하는 질병으로 기존의 염소성여드름 , 비호지킨 임파선암, 연조직육종암 외에 1993. 7. 경과 1993. 9. 경 호지킨병, 만발성피부포 르피린증, 폐암, 후두암, 기관암, 다발성골수종을 각각 추가하였고, 2002. 1. 22. 개정을 통하여 2형당뇨병을 추가하였다 .

다. 대한민국에서의 고엽제법의 제정, 시행 ( 1 ) 고엽제법의 제정 우리나라의 베트남전 참전군인들도 귀국 후부터 여러 가지 질병의 증상들을 보이기 시작하였지만, 초기에는 그러한 증상들의 원인이 알려지지 않았다. 그러나 미국에서의 고엽제와 관련된 소송이 국내에 소개되면서 일부 베트남전 참전군인들은 위 질병들이 고엽제와 관련되었다고 주장하기 시작하였고, 참전군인들과 여러 사회단체의 청원에 의하여 국내에서도 1993. 1. 3. 법률 제4547호로 「 고엽제 후유의증환자 진료 등에 관한 법률 」 ( 이하 ' 고엽제법 ' 이라 한다 ) 이 제정되게 되었다 .

위 제정 당시 고엽제법에서는 베트남전 참전군인 가운데 고엽제로 인한 질병을 얻은 자를 고엽제 후유증 환자로, 고엽제로 인하여 발생하였다고 의심되는 질병을 얻은 자를 고엽제 후유의증 환자로 규정하면서, 고엽제 후유증 환자에 대하여는 「 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 」 ( 원래 명칭은 「 국가유공자예우 등에 관한 법률 」 이었으나 1997. 1. 13. 법률 제5291호로 위와 같은 명칭으로 개정되었다, 이하 국가유공자예우법 ' 이라 한다 ) 이 정하는 바에 따른 의료보호와 보상을 실시하고 고엽제 후유의증 환자에 대하여는 진료를 받을 수 있도록 하였다. 한편 고엽제법은 1997. 12. 31. 까지 효력을 가지는 한시법으로 제정되었다 .

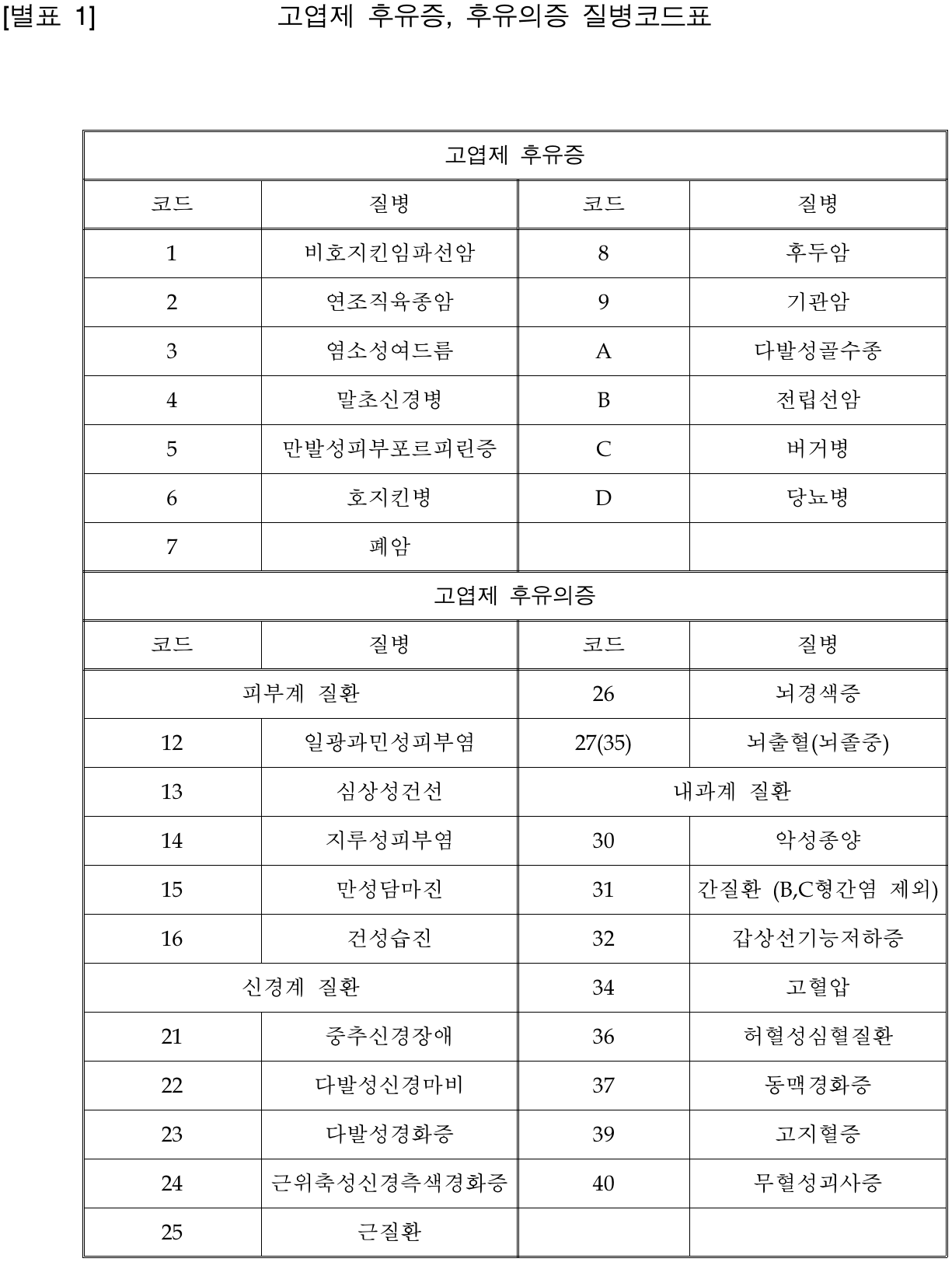

고엽제법 제정 당시 동법 시행령에서는 ① 고엽제 후유증으로 비호지킨 임파선암 , 연조직육종암, 염소성여드름, 말초신경병을, ② 고엽제 후유의증으로 만발성피부포르피 린증, 일광과민성피부염, 중추신경장애, 다발성 신경마비, 다발성경화증, 근위축성 신경측 색경화증, 근질환, 악성종양, 간질환 ( B형 및 C형 감염을 제외한다 ), 갑상선기능저하증 , 당뇨병, 고혈압, 뇌졸중, 허혈성심혈질환, 동맥경화증, 버거병, 고지혈증을 각 규정하였 ( 2 ) 고엽제법 등의 개정과 고엽제 후유증, 후유의증의 범위 변경고엽제법 시행령의 개정으로, 1994. 1. 17. 후유의증으로 규정되어 있던 만발성피부 포르피린증과 악성종양 중 폐암, 후두암, 기관암이 후유증으로 변경되고, 호지킨병, 다발성골수종이 후유증에 추가되었으며, 1994. 12. 12. 심상성 건선, 지루성피부염, 만성담 마진이 후유의증에 추가되었다 .

한편, 고엽제법은 1995. 1. 5. 개정으로 그 적용대상자에 군무원과 종군기자를 포함시켰고, 1995. 12. 30. 그 명칭이 「 고엽제 후유의증환자지원 등에 관한 법률 」 ( 법률 제5147호 ) 로 개정되면서 그 시행령에 규정되어 있던 후유증과 후유의증을 위 법률에 직접 규정하였다 .

그 후 고엽제법은 여러 차례의 개정을 통하여 고엽제 후유증과 후유의증의 범위 등을 변경하였는데, ① 1997. 8. 28. 후유의증이던 전립선암과 버거병을 후유증으로 변경하고, 건성습진, 무혈성괴사증을 후유의증에 추가하며, 기존에 후유의증으로 규정되어 있던 뇌졸중을 뇌경색증과 뇌출혈로 구분하였고, ② 1997. 12. 24. 고엽제 후유증 환자의 자녀로서 고엽제법에 규정된 고엽제 후유증 2세환자의 질병을 얻게 된 자를 고엽제 후유증 2세환자로, 척추이분증 ( 다만 은폐성 척추이분증은 제외 ) 을 고엽제 후유증 2세환자의 질병으로 규정하였으며, ③ 2000. 2. 3. 말초신경병 및 하지마비 척추병변을 고엽제 후유증 2세 환자의 질병으로 추가하였고, ④ 2002. 1. 26. 에는 2형당뇨병을 고엽제 후유증으로 추가하였다 .

그 결과 현행 고엽제법에는 ① 고엽제 후유증으로 비호지킨 임파선암, 연조직육종암 , 염소성여드름, 말초신경병, 만발성피부포르피린증, 호지킨병, 폐암, 후두암, 기관암, 다발성골수종, 전립선암, 버거병, 당뇨병 ( 선천성 당뇨병은 제외 ) 등의 질병이, ② 고엽제 후유의증으로 일광과민성피부염, 심상성 건선, 지루성피부염, 만성담마진, 건성습진, 중 추신경장애, 뇌경색증, 다발성 신경마비, 다발성경화증, 근위축성 신경측색경화증, 근질환 , 악성종양, 간질환 ( 다만 B형 및 C형 감염으로 인한 것은 제외 ), 갑상선기능저하증, 고혈압, 뇌출혈, 허혈성심혈질환, 동맥경화증, 무혈성괴사증, 고지혈증 등의 질병이, ③ 고엽제 후유증 2세환자의 질병으로 척추이분증 ( 다만 은폐성 척추이분증은 제외 ), 말초신경 병, 하지마비 척추병변 등이 각 규정되어 있다 . ( 3 ) 고엽제 후유증, 후유의증 관련 간주 규정고엽제법은 베트남전에 참전하고 전역된 자로서 고엽제 후유증에 해당하는 질병을 얻은 자는 ① 유전 또는 발육상태와 관련하여 발생된 질병, ② 군 복무전에 발생되었다고 판명된 질병, ③ 외상에 의하여 발생된 질병, ④ 기타 임상과정에서 발생의 원인이 고엽제와 관련이 없다고 의학적으로 확실하게 밝혀진 질병에 해당하는 것이 입증되지 아니하는 한 그 질병이 고엽제로 인하여 발생한 것으로 본다고 규정하고 있다 ( 고엽제법 제5조 제4항, 제3항 ) .

또 고엽제법은 베트남전에 참전하고 전역된 자로서 고엽제 후유의증에 해당하는 질병을 얻은 자는 위 ① 내지 ④항 기재의 질병에 해당하는 것이 입증되지 아니하는 한 고엽제 후유의증 환자로 본다고 규정하고 있다 ( 고엽제법 제5조 제5항, 제3항 ) .

7. 고엽제 피해와 관련한 소송들

가. 미국에서의 고엽제 관련 소송1970년대 후반부터 미국의 베트남전 참전군인 등이 미국 정부를 상대로 미국 정부가 고엽제의 위험성에 대하여 경고하지 않은 잘못으로 각종 질병 발생의 피해를 입게 되었음을 원인으로 하는 손해배상청구소송을 잇따라 제기하였으나, 군복무 중에 발생한 우발적인 사고에 대하여는 국가를 상대로 손해배상을 청구할 수 없다는 이른바 페레스 원칙 ( Feres Doctrine ) 10 ) 에 의하여 그 청구들은 모두 기각되었다 .

한편 미국의 베트남전 참전군인과 그 유족 등 수 만명은 1979. 경 피고들을 포함한 7개의 고엽제 제조회사를 상대로 고엽제에 인체에 유해한 TCDD가 함유되었음을 이유로 제조물책임을 구하는 집단소송을 제기하였는데, 수년간의 증거조사 등 재판준비절차를 거친 후 본격적인 재판절차를 앞두고 1984. 5. 7. 당사자 사이에 피고측인 고엽제 제조회사들이 위 소송의 원고 집단에게 1억 8, 000만 달러의 합의금을 지불하기로 하는 내용의 화해가 성립되었고, 그 후 위 화해를 승인하는 법원의 판결 ( 이하 ' 화해승인 판결 ' 이라 한다 ) 이 확정되었다. 위 화해의 효력이 미치는 원고 집단의 숫자는 미국, 호주, 뉴질랜드 3개국의 참전군인 등 약 244, 000명 가량으로 드러났는데, 위 합의금은 위 소송에 참가하지 아니한 우리나라의 참전군인들에게는 분배되지 아니하였다 .

그 후에도 미국에서는 베트남전 참전군인 등에 의하여 고엽제 제조회사들을 상대로 고엽제에 관한 제조물책임소송들이 다수 제기되었으나, 위 화해승인판결의 효력이 미치지 아니하는 참전군인들의 청구에 관하여는 미국법상의 이른바 정부계약자항변에 기한 고엽제 제조회사들의 약식판결신청이 받아들여져 그 청구가 모두 기각되어 왔다 .

한편 대한민국의 베트남전 참전군인 25명이 1994. 경 피고들을 포함한 고엽제 제조회사들을 상대로 미국 캘리포니아북부지구 연방지방법원에 고엽제에 관한 제조물책임 소송을 제기한 바 있는데, 미국 뉴욕동부지구 연방지방법원으로 이송되어 진행되던 위 소송은 1999. 2. 경 쌍방 당사자 사이의 합의에 기한 법원의 소각하 결정으로 종결되었 나. 대한민국에서의 고엽제 관련 소송대한민국의 베트남전 참전군인과 그 유족 등 134명은 1996. 4. 18. 대한민국 정부를 상대로 고엽제의 유해성에 관한 안전교육 미실시 또는 고엽제 피해보상에 대한 입법부 작위 등을 원인으로 하는 손해배상청구소송을 제기하였으나, 위 소송의 원고들이 주장하는 대한민국 정부의 불법행위가 인정되지 않는다는 이유로 1997. 2. 15. 그 청구가 모두 기각되었고, 위 판결에 대한 원고 측의 항소가 취하간주됨으로써 위 판결은 확정되었다 .

한편 이 사건 선정자들 중 일부는 이 사건 소 제기에 앞서 1999. 5. 4. 이 사건에서 주장하는 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 피고들이 각 보유한 특허권에 대한 가압류를 신청하여 ( 서울중앙지방법원 99카단3014호로 신청하였는데 그 후 이송결정으로 사건번호가 위 법원 2000카합926호로 변경되었다 ) 1999. 5. 11. 그 가압류결정을 받았8. 이 사건 참전자들의 베트남전 참전 및 고엽제 환자 등록이 사건 참전자들 중 앞서 본 바와 같이 소제기가 부적법한 참전자들을 제외한 나머지 참전자들 ( 이하 위 나머지 참전자들만을 ' 이 사건 참전자들 ' 이라 한다 ) 은 대한민국군의 일원으로서 베트남전에 파병되어 별지 제1목록 ‘ 복무기간 ’, ‘ 소속부대 ', ' 복무지역 ’란의 각 기재와 같이 복무하다가 귀국하였다. 다만 이 사건 참전자들 중 별지 제1목록 순번 399, 1407의 각 참전자는 종군기자로 베트남에 파견되어 같은 목록 복무기간 , ‘ 소속부대 ', ' 복무지역 ’ 란의 각 해당란 기재와 같이 근무하다가 귀국하였다 .

이 사건 참전자들은 귀국 후 1993. 경 제정된 고엽제법에 따라 고엽제 후유증 또는 후유의증에 해당하는 별지 제1목록 ' 질병 ' 란 기재와 같은 각 질병 ( 위 목록 ' 질병 ' 란 기재 각 질병은 국가보훈처에서 사용하는 질병코드로 기재되어 있는바, 그 질병코드에 해당하는 질병명은 별표 1. 기재와 같다 ) 을 보유하게 되었음이 인정되어 고엽제 후유증 또는 후유의증 환자로 등록되었다 ( 위와 같은 등록 당시 고엽제 후유의증으로 규정되어 있던 당뇨병은 이 사건 소제기 후인 2002. 1. 26. 고엽제법의 개정으로 고엽제 후유증으로 분류되었다 ) .

9. 이 사건 선정자들의 구성 및 소송수계이 사건 선정자들 ( 앞서 본 바와 같이 소제기가 부적법한 선정자들을 제외한 나머지 선정자들만을 의미한다, 이하 같다 ) 은 대부분 이 사건 참전자들 본인이나 이 사건 소제기 전에 사망한 일부 참전자들의 경우 그 유족 중 1명 ( 위 사망한 참전자들과 별지 제1목록 ‘ 관계 ’ 란의 각 기재와 같은 신분관계에 있는 자들이다 ) 이 선정자로 되어 있다 . 이 사건 선정자들 가운데 별지 제1목록 ' 소송수계인 ’ 란이 부기된 선정자들은 이 사건 소 제기 후 같은 목록 ' 사망일자 ' 란 기재와 같이 사망하여 위 소송수계인 ' 란 기재 소송수계인들이 그 각 선정자의 지위를 승계하였다 . ( 본 면 중 이하는 여백임 ) Ⅲ.준거법

1. 당사자의 주장

가. 원고들의 주장

구 섭외사법 ( 2001. 4. 7. 법률 제6465호 국제사법으로 전문개정되기 전의 것 ) 제13조 제1항은 불법행위채권의 준거법을 “ 채권의 원인된 사실이 발생한 곳의 법 ” 으로 규정하는 있는바, 여기서 채권의 원인된 사실이 발생한 곳에는 불법행위를 한 행동지 뿐만 아니라 손해의 결과 발생지도 포함되는 것으로 해석되므로, 원고들이 피고들의 불법행위를 원인으로 한 손해배상을 구하는 이 사건에서는 손해의 결과발생지에 해당하는 대한민국의 법률 ( 성문법규는 물론 관습법, 조리, 기타 공서양속 등 일체의 법원을 포함 ) 이 그 준거법으로 우선적으로 적용되어야 하고, 불법행위의 행동지에 해당하는 미국의 법률은 대한민국의 법률에 반하지 않는 한 소멸시효에 관하여 보충적, 제한적으로 적용될 수 있다 .

한편, 베트남은 고엽제의 살포가 이루어진 곳일 뿐, 고엽제의 제조행위나 이 사건 참전자들의 손해발생이 일어난 곳이 아니므로 베트남의 법률은 이 사건의 준거법이 될 수 없다 .

나. 피고들의 주장

구 섭외사법 제13조 제1항의 해석상, 불법행위를 원인으로 한 이 사건 청구에 관한 준거법은 불법행위의 행동지인 미국의 법률이나 손해의 결과발생지인 대한민국의 법률중 하나가 될 것이나, 준거법으로 어느 하나의 법만을 선택하여야지 양국의 법률을 혼합하여 이 사건에 적용할 수 없다. 불법행위로 인한 손해배상청구권에 관한 준거법은 그 청구권의 소멸시효에 관한 준거법과 동일한 국가의 법률이어야 한다 .

2. 판 단. .

가. 불법행위에 관한 준거법 결정의 법리

구 섭외사법 제13조 제1항에 의하면11 ), 불법행위로 인하여 생긴 채권의 성립 및 효력은 그 원인된 사실이 발생한 곳의 법에 의한다고 규정하고 있는바, 여기에서 원인된 사실이 발생한 곳이라 함은 불법행위를 한 행동지 ( 가해행위지 ) 뿐만 아니라 손해의 결과 발생지도 포함한다. 12 )

그런데, 불법행위의 행동지와 결과발생지가 상이한 경우에는 준거법으로 지정될 수 있는 행동지법과 결과발생지법은 각각 그 지정을 정당화하는 이익에 의하여 뒷받침되고 그 이익의 우열을 판단하기는 어렵다고 보아야 할 것이므로, 피해자인 원고는 다른 준거법을 적용할 때보다 더 유리한 판결을 받을 수 있다고 판단하는 준거법이 있다면 그 법률을 준거법으로 선택할 수 있다고 할 것이다. 이와 같이 원고에게 준거법의 선택권을 인정함으로써 피해자의 침해된 법익을 보다 두텁게 보호할 수 있고, 한편 피고에게 소송수행과 관련하여 특별히 예상치 못한 피해를 준다고 볼 수도 없다 .

다만, 선택된 준거법은 불법행위 채권의 성립과 효과 등 당해 채권에 관한 법률관계에 전체적으로 적용되어야 하므로, 원고는 각 준거법으로부터 자신에게 유리한 일부 요건이나 효과만을 선택적으로 추출하여 그 적용을 주장할 수는 없다 .

그런데 복수의 준거법이 적용될 수 있는 상황에서 원고가 그 적용될 준거법을 선택하지 않은 경우 법원은 행동지법 또는 결과발생지법 중의 하나에 해당하는 법정지법을 그 준거법으로서 적용하여야 할 것이다. 왜냐하면 원고가 복수의 준거법이 적용될 수 있는 상황에서 특정한 준거법이 시행되는 국가를 법정지로 선택한 것은 특별한 사정이 없는 한 그 법정지의 법률을 적용받고자 하는 의사를 표시한 것으로 해석함이 합리적이기 때문이다 .

나. 이 사건의 준거법

불법행위의 특수한 유형인 제조물책임소송에 있어서 불법행위를 한 행동지는 생산지, 취득지, 시장유통지 뿐만 아니라 사용지까지 모두 포함하는 개념이라고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건에 적용될 수 있는 준거법은 행동지법으로서 생산지법인 미국법과 사용지법인 베트남법, 결과발생지법으로서 대한민국법이라 할 것이다. 대한민국이 결과발생지임은 앞서 본 바와 같고, 이에 더하여 이 사건 참전자들의 고엽제 노출이 결과에 포함됨을 근거로 결과 발생지법에 베트남법을 포함시킬 수도 있는 것으로 보이나 이미 행동지법으로서 베트남법이 준거법으로 될 수 있으므로 그 차이는 없는 것으로 볼 것이다 .

그런데, 원고들은 이 사건 변론에서 불법행위의 결과발생지인 대한민국의 법률에 근거하여 제조물책임 또는 일반불법행위책임에 기한 손해배상청구권의 성립과 효과를 주장하고 있으므로, 이 사건의 준거법이 될 수 있는 미국법, 베트남법, 대한민국법 가운데 대한민국법을 이 사건 관하여 적용할 준거법으로 선택하였다고 볼 것이다 . ( 원고들은 이 사건 불법행위책임의 면제나 소멸시효와 관련하여 일부 미국법이 적용될 수 있음을 주장하고 있으나, 원고들이 불법행위의 다른 법률적 요건이나 효과에 대하여는 미국법에 근거한 주장을 한 바 없고, 피고들이 원고들에 대하여 이 사건에 관하여 전체적으로 적용될 단일한 준거법을 밝히라고 요구함에 대하여 원고들은 2001 .

5. 22. 자 준비서면을 통하여 이 사건의 준거법이 대한민국의 법률임을 명확히 한 점에 비추어, 원고들이 이 사건에 관한 준거법으로서 미국법을 선택한 것으로는 보이지 아

니한다 )

따라서, 이 사건의 준거법은 대한민국의 법률이라고 할 것이다 . ( 본 면 중 이하는 여백임 ) Ⅳ.제조물책임 본 항 ( V ) 에서는 원고들이 이 사건 청구원인의 하나로 주장하는 고엽제의 결함을 원인으로 한 제조물책임과 관련하여, 고엽제가 제조물책임이 적용되는 제조물인지, 피고들이 고엽제의 제조자 지위에 있는지, 고엽제에 제조물의 결함이 존재하는지 여부에 관하여서만 판단하고, 고엽제의 결함으로 인하여 이 사건 참전자들에게 피해가 발생하였는지 여부에 관하여는 인과관계의 문제로서 제V 항에서 별도로 살피기로 한다 .

1. 당사자의 주장

가. 원고들의 주장 ( 1 ) 제조상 또는 설계상의 결함

피고들은 베트남전 당시 초목의 제거와 농작물 파괴에 사용될 고엽제를 자신들이 개발해 온 제조방법에 따라 생산한 2, 4, 5 - T와 2, 4 - D를 혼합하는 방식으로 제조하여 미국 정부에 납품하였는데, 위 고엽제의 원료인 2, 4, 5 - T가 인체에 유해한 맹독성 물질인 TCDD로 오염됨으로 인하여 고엽제에 TCDD가 다량 함유되는 제조상 또는 설계상의 결함이 발생하였다. 당시 피고들은 그들이 제조한 고엽제에 유해물질인 TCDD가 다량 함유되어 있다는 사실과 그러한 고엽제에 노출될 경우 인체에 염소성여드름, 간손상 , 호흡곤란, 포르피린증 등이 유발된다는 사실을 알고 있었고 고엽제가 인체에 미치는 다른 유해성도 충분히 예견할 수 있어, 고엽제를 제조, 납품함에 있어 위와 같은 결함을 제거할 의무가 있었음에도, 그 결함을 고의로 숨기거나 과실로 제거하지 아니함으로써, 위 고엽제에 노출된 이 사건 참전자들에게 별지 제1목록 ' 질병 ' 란 기재와 같은 각 질병이 발생하였으므로, 위와 같은 결함으로 인하여 이 사건 참전자들에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다 .

가사 피고들에게 위와 같은 제조상 또는 설계상의 결함에 관한 고의, 과실이 없다 .

고 하더라도, 제조물책임은 무과실책임이므로 고엽제에 위와 같은 결함이 존재한다는 사실만으로도 그 손해배상책임이 발생한다 .

( 2 ) 표시상의 결함

피고들은 고엽제의 용기에 고엽제의 TCDD로 인한 위험성과 이를 피하거나 줄이기 위한 사용방법이나 주의사항을 표시하지 아니하였고, 그 결과 베트남전에서 고엽제가 부주의한 방법으로 사용되거나 고엽제의 위험성이 인식되지 못함으로써, 베트남전에 복무한 이 사건 참전자들이 고엽제에 노출되어 앞서 주장한 바와 같은 질병이 발생하는 피해를 입게 되었으므로, 피고들은 고엽제의 위와 같은 표시상의 결함으로 인하여 이 사건 참전자들에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다 .

나. 피고들의 주장 ( 1 ) 제조물 여부 및 제조자 지위에 관하여 제조물책임에서의 제조물은 제조업자에 의하여 유통된 것임을 전제로 하는데, 고엽제는 통상의 유통과정을 거쳐 생산, 유통, 소비되는 상품 또는 소비재가 아니라 미국 정부가 전시라는 특수상황 아래서 군사적 목적에 의하여 피고들로부터 제조, 납품받아 사용한 군수물자이고, 미국 정부의 지시와 감독 아래 생산, 공급되었기 때문에 유통되 었다고도 할 수 없으므로, 고엽제는 제조물책임의 법리가 적용되는 제조물이라고 할 수 없다 .

또한 피고들은 한시적, 비계속적으로 고엽제를 제조하였을 뿐 아니라, 미국 정부가 제시한 설계에 따라 그 엄격한 통제와 감독 아래 고엽제의 제조, 납품이 강요되었기 때문에 미국 정부의 도구로서 고엽제를 제조하는 단순한 사실행위만을 한 것이므로 , 제조물책임을 부담하는 제조업자에 해당하지 아니한다 . ( 2 ) 결함의 존재 여부에 관하여 ( 가 ) 제조상 또는 설계상의 결함

미국 정부가 개발하여 피고들에게 제시한 고엽제의 제조명세서 ( 설계 ) 에는 1 ~ 2 % 정도 극소량의 불순물이 포함되는 것을 허용하였는데, 피고들이 위 제조명세서를 엄격하게 준수하여 고엽제를 제조한 결과 고엽제 내에 TCDD가 위 허용범위 내의 불순물로서 포함되었을 뿐이고, 피고들이 고의나 과실로 고엽제에 불순물인 TCDD를 투입한 것이 아니며, 피고들이 제조한 고엽제의 TCDD 함유량이 인체에 유해하다고 입증된 바도 없다 .

또한, 고엽제는 피고들이 아니라 미국 정부에 의하여 개발, 설계된 것이고, 그 설계는 당시의 과학기술 수준에 부합하는 것이었으며, 고엽제의 개발, 사용을 결정한 미국 정부는 고엽제의 살포로 인한 인체의 위험성이 그다지 크지 않은 반면 고엽제 사용에 따른 아군의 안전확보 및 생명보호의 효과가 훨씬 크다고 판단하였던 것이므로, 위와 같은 사정에 비추어 당시 피고들에게 합리적인 대체설계의 채택을 기대하는 것이 가능하였다고 볼 수 없다 .

가사 고엽제에 제조상 또는 설계상의 결함이 존재한다고 하더라도, 미국 정부가 피고들에게 고엽제 생산을 강제하였고 그 설계 및 제조의 전 과정을 통제, 지배하였기 때문에, 위와 같은 결함은 피고들의 배타적 지배영역 하에서 발생한 것이라고 할 수 없다 .

( 나 ) 표시상의 결함

피고들은 미국 정부의 지시와 통제로 고엽제의 위험성에 대한 경고나 그 사용방법 또는 주의사항을 표기할 수 없었고, 한편 고엽제 제조 당시 고엽제의 위험성이 검증된 바 없었기 때문에 그 위험성을 경고할 근거도 없었다 . ( 다 ) 고의 · 과실의 존부

피고들은 염소성여드름을 2, 4, 5 - T 생산과정의 폐수처리공정에서 고농도의 TCDD에 노출된 근로자들에게 발병하는 일종의 직업병으로 알고 있었기 때문에 고엽제가 베트 남전 참전자들에게 염소성여드름을 야기할 것으로 예견하지 못하였고, 가사 피고들이 염소성여드름의 발생 가능성을 인식하였다. 하더라도 염소성여드름과 관련 없는 다른 질병의 발생까지 예견하지 못하였으므로, 고엽제의 인체 유해성 또는 결함에 관하여 피고들에게 고의, 과실이 있음을 인정할 수 없고, 나아가 이러한 고의, 과실이 없는 경우에는 결함이 존재한다는 사정만으로 제조물책임을 진다고 할 수 없다 .

2. 인정사실

다음의 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제2호증, 갑 제11호증의 1, 갑 제59호증, 을가 제2호증의 1, 2, 을가 제3호증의 2의 1 내지 7, 을가 제4호증의 1, 2, 을가 제4호증의 3의 1, 2, 3, 을가 제4호증의 4, 5, 6, 을가 제7호증의 5의 1, 3, 을가 제7호증의 6, 을가 제9호증의 1 내지 6, 을가 제10호증의 3, 을가 제11호증의 1, 2, 을가 제13호증의 1 내지 6, 을가 제14호증의 1, 2, 을가 제16호증, 을가 제19호증의 1, 2, 을가 제20호증, 을가 제23호증의 1 내지 6, 을나 제3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이를 인정할 수 있다 .

가. 베트남전에서 사용된 제초제 ( 1 ) 제초제의 원료 미국 정부는 베트남전 기간 동안 다양한 종류의 제초제를 사용하였는데, 이러한 제조체에는 2, 4 - D, 2, 4, 5 - T, 피클로람 ( Picloram ), 카코딜산 ( Cacodylic Acid ) 의 4가지 화합물이 그 주된 원료로 사용되었다. 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T는 식물의 성장을 조절하는 화합물로서 광엽식물에 효과적이고, 토양에 수 주간 존재한다. 피클로람도 식물성장을 조절하지만 2, 4 - D와 비교하여 유동성이 더 크며 식물의 뿌리에 더 잘 침투되고 토양에 오래 동안 남는다. 카코딜산은 건조제로서 식물조직의 수분을 없애 식물을 점차 죽이게 되며 토양 내에서는 신속하게 효과가 없어진다. 위 화합물들은 위와 같이 작용 및 적용부위 등에 차이가 있어, 미국 정부가 필요로 하는 효과에 따라 제초제 제조에 선택적으로 사용되었다 .

( 2 ) 1964. 이전에 사용된 제초제 미국 정부는 1962. 부터 1964. 까지 베트남에서 에이전트 퍼플, 에이전트 블루, 에이전트 핑크, 에이전트 그린 등의 제초제를 사용하였다 .

에이전트 퍼플은 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 원료로 만들어져13 ) 145, 000갤런이 사용된 것으로 알려지고 있는데, 휘발성 때문에 1965. 경 고엽제로 대체되었다. 에이전트 블루는 카코 딜산으로 제조되어 1, 100, 000갤런 이상이 살포되었는데, 그 반 이상이 농작물 파괴에 사용되었다. 에이전트 블루는 그 살포 후 하루 만에 잎을 갈색으로 탈색시키고 2 ~ 4주 이내에 건조시켰다. 2, 4, 5 - T를 원료로 한 에이전트 핑크14 ) 와 에이전트 그린15 ) 은 각각 122, 792갤런과 8, 000갤런 정도가 살포되었다 . ( 3 ) 1965. 이후에 사용된 제초제 1965. 1. 경 제초제 계획에 고엽제와 에이전트 화이트가 추가로 도입된 이후, 1971 .

4. 경 고엽제 사용이 중단될 때까지 고엽제, 에이전트 화이트, 에이전트 블루 세 가지 제초제만이 사용되었는데, 그 살포량의 비율은 63. 9 : 29. 7 : 6. 4로 고엽제와 에이전트 화이트가 그 대부분을 차지하였다 .

고엽제는 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T의 혼합물로서16 ) 초목의 고엽화와 농작물의 파괴에 사용되었다. 위 기간 동안 사용된 약 11, 310, 000갤런17 ) 의 고엽제 가운데 90 % 는 숲의 고엽화에, 8 % 는 농작물의 파괴에, 2 % 는 기지 주위 및 통신망, 수로에 살포되었다. 고엽제는 망그로브 숲과 파타야, 망고 등의 다년생 작물 및 뿌리 작물에 민감하게 작용하였고 1년생의 농작물도 신속하게 죽였다. 에이전트 화이트는 2, 4 - D와 피클로람의 혼합물로서 광엽식물에 효과가 탁월하였으나, 그 완전한 제초효과의 발생에 수개월이 소요되는 것이 단점이었다 .

1965. 이후 베트남에서 사용된 제초제 중 2, 4, 5 - T를 원료로 한 제초제는 고엽제뿐이었다 .

나. 고엽제의 유해물질 함유 ( 1 ) 미국 정부의 고엽제 개발고엽제의 원료인 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T는 1940년대 초반 제초제로서 특성이 발견되어 1948. 경 미국 연방 법률에 제초제로 등록되었고, 그 무렵부터 피고들은 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 생산하여 상용제초제로서 판매하기 시작하였다 .

고엽제 개발 전부터 미국 내 제초제 업계에서는 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 혼합하여 사용할 경우 개별적으로 사용할 경우보다 제초효과가 뛰어나다는 사실을 알고 그 혼합물을 상용제초제로 개발하여 판매하여 왔다. 18 ) 다만 두 물질을 혼합한 제초제를 제조함에 있어 불활성 물질을 상당한 비율로 혼합하여 이를 희석하였고 소비자로 하여금 한 번 더 희석하여 사용하도록 하였다. 위와 같이 상업용 제초제로 판매되던 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T 또는 그 혼합물의 용기에는 그 구성성분에 관한 내용은 물론 눈, 피부, 옷과의 접촉 및 분무 상태의 흡입에 대한 경고를 포함한 상세한 주의사항이 표기되었다 .

베트남전 이전부터 수많은 제조체의 공중살포에 관한 실험을 수행해 온 미국 정부는 1961. 경부터 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T의 열대우림에 대한 살포실험을 다양한 형태로 진행한 결과, 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T는 높은 농도로 살포될수록 보다 완전하고 지속적인 고엽의 효과를 보이고, 살포량보다 살포농도가 고엽 효과에 더 큰 영향을 미친다는 것을 확인하였 위와 같은 실험결과 등을 바탕으로, 미국 정부는 베트남전에서 초목을 단시간 내에 고엽화시키기 위하여 순도 100 % 에 가까운 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 50 : 50으로 혼합하여 만드는 고엽제를 개발하는 한편, 1963. 7. 19. 경 고엽제의 원료인 2, 4 - D의 제조명세서{ MIL - H - 51147 ( MU ) } 와 2, 4, 5 - T의 제조명세서 { MIL - H - 51148 ( MU ) } 까지 마련하였다 . ( 2 ) 고엽제의 설계 및 제조 미국 정부는 1965. 경부터 피고들과 각각 여러 차례에 걸쳐 고엽제 공급계약을 체결하고 그에 따른 고엽제를 납품받아 왔는데, 그 각 공급계약에 의하면 피고들은 미국 정부가 만든 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T의 각 제조명세서에 따라 제조된 순도 99 % 이상의 2, 4 - D엔 - 부틸 에스터 ( n - butyl ester ) 와 순도 98 % 이상의 2, 4, 5 - T 엔 - 부틸 에스터 ( n - butyl ester ) 를 50 : 50으로 혼합하는 방법으로 고엽제를 제조하고, 고엽제 용기 ( 55갤런 드럼 ) 에는 그 중앙에 3인치 넓이의 오렌지색 줄무늬 하나를 둘러싸고 지정된 번호, 중량, 부피 등을 표기하는 외에는 그 제품에 관한 일체의 설명 내지 지시사항을 표기할 수 없게 되어 있었다 .

미국 정부가 피고들에게 제시한 2, 4, 5 - T의 제조명세서에서는, 2, 4, 5 - T가 갖추어야 할 성분과 품질의 요건으로서, 위 공급계약에 명시된 98 % 이상의 순도를 제외하고 ( 위 제조명세서에는 2, 4, 5 - T의 순도가 95 % 이상으로 규정되어 있다 ) ① 외형은 맑은 적갈색의 점액질 또는 고형질이고, ② 산의 총 함량은 78 % ~ 82 % 이며, ③ 유리산 ( free acid ) 은 5 % 를 초과하지 않고, ④ 벤젠 시약에 완전하게 용해되며, ⑤ 수분은 0. 2 % 를 초과하지 않고, ⑥ 비중은 20℃에서 1. 316 이상 1. 340 이하일 것을 요구하였다 .

미국 정부의 엄격하고 지속적인 감시 아래 위 공급계약과 위 각 제조명세서에 따라

제조된 고엽제가 미국 정부에 제조, 납품되었고, 그 고엽제 용기에는 제품에 관한 일체의 설명이나 지시사항이 표시되지 않았다. ( 미국 정부는 고엽제가 인체에 큰 해가 있다 .

고 보지 않았고 또한 고엽제의 공중살포에 앞서 살포지역 내의 아군을 소개시키고 그 살포시로부터 일정기간이 경과한 후 그 살포지역에 들어가도록 하였기 때문에 고엽제 노출에 대하여 그리 경각심을 가지지 않아, 전쟁전 미국 내에서 사용되던 상용제초제의 규정에 준한 경고문만을 표기하였을 뿐 참전군인들에게 고엽제의 인체 유해성에 관한 구체적인 정보를 제공하지는 않았다 ) ( 3 ) 고엽제의 원료인 2, 4, 5 - T와 그 불순물인 TCDD 2, 4, 5 - T를 생산하기 위해서는 그 전 단계의 물질로서 TCP ( trichlorophenol ) 를 생산하는 것이 필요한데, 그 과정에서 부산물로 다이옥신계 화합물 중에서도 가장 독성이 높을 뿐 아니라 현재까지 알려진 가장 강력한 독성물질 중의 하나로 여겨지는 TCDD가 생성된다. 이에 따라 TCP로부터 제조되는 2, 4, 5 - T는 TCDD를 불순물로 포함하게 되므로, 2, 4, 5 - T 제조공정에서 TCDD가 제거되지 않는 한 2, 4, 5 - T를 그 원료로 하는 고엽제도 TCDD로 오염되게 된다. 2, 4, 5 - T의 TCDD 함유 정도는 그 제조공정의 폐수처리과정 등에서 TCDD 제거를 위하여 취한 조치의 방법과 정도에 따라 차이가 발생하였다 .

한편 고엽제 공급계약과 이에 첨부된 미국 정부의 2, 4, 5 - T 제조명세서에는 TCDD의 제거 여부나 그 함량에 관하여 아무런 규정을 두지 않았고, 따라서 2, 4, 5 - T의 TCDD 함유 정도는 피고들이 2, 4, 5 - T의 생산과정에서 TCDD의 제거와 관련하여 어떠한 설계와 제조방법을 채택, 시행하는가에 따라 결정되었다 . ( 4 ) 피고 1회사의 2, 4, 5 - T 설계 및 제조

피고 1회사는 1964. 경 2, 4, 5 - T 생산 근로자 중 일부에서 염소성여드름이 발생하자 , 2, 4, 5 - T 제조과정에서 나온 폐수 ( waste oil ) 에 포함된 TCDD가 그 원인임을 밝혀낸 후 , 이에 대처하기 위하여 1965. 초경 2, 4, 5 - T의 TCDD를 1ppm 수준까지 탐지할 수 있는 가스색층분석방법 ( gas chromatography method ) 을 개발하였다 .

이어 피고 1회사는 1965. 5. 4. 경 2, 4, 5 - T의 TCDD 함량 기준을 1ppm 이하로 설정한 자체 제조명세서를 만들어 그 제조공정에 적용하였다. 당시 위 가스색층분석방법에 의하여 일반적으로 2, 4, 5 - T의 TCDD가 1ppm 정도까지 탐지되었고 경우에 따라 0. 5ppm 수준까지 탐지되기도 하였으므로, 그 TCDD 함량 기준을 ' 1ppm 이하로 설정하였다 .

그 후 위 가스색층분석방법의 개선으로, 피고 1회사는 2, 4, 5 - T 제조명세서의 TCDD 함량 기준을 1970. 경 0. 5ppm으로, 1972. 경 다시 0. 1ppm으로 낮추었다 .

피고 1회사는 위와 같이 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량을 1ppm 이하로 규정한 제조명세서를 적용하면서 2, 4, 5 - T 생산과정에 폐수처리공정을 통하여 TCDD의 함량을 1ppm 이하로 낮추는 조치를 취하였고, 그 후 지속적으로 피고 1회사의 공장에서 생산되는 TCP와 2, 4, 5 - T의 샘플을 채취하여 그 TCDD 함량을 분석하였는데, 피고 1회사의 내부자료에 의하면 위 샘플분석결과 그 TCDD 함량이 위 제조명세서에 부합하는 1ppm 이하로 나타난 것으로 되어 있다 .

피고 1회사는 1970. 4. 10. 경 종전에 제조, 보관하여 온 TCP 및 2, 4, 5 - T 중 일부를 무작위로 추출하여 그 TCDD 함유량에 대한 자체적인 분석을 실시하였는데, 그 결과 추출된 모든 샘플의 TCDD 함유량은 다음의 표에서 보는 바와 같이 0. 5ppm 이하로 나타났다 .

( 5 ) 피고 2회사의 2, 4, 5 - T 설계 및 제조  피고 2회사도 고엽제의 원료인 2, 4, 5 - T를 제조함에 있어 미국 정부가 제시한 2, 4, 5 - T제조명세서에 따랐으나, 위 제조명세서에 제시된 기준 이외의 부분에 관하여는 자체적으로 설계한 제조공정과 기준에 의하여 이를 제조하였다 .

피고 2회사도 고엽제의 원료인 2, 4, 5 - T를 제조함에 있어 미국 정부가 제시한 2, 4, 5 - T제조명세서에 따랐으나, 위 제조명세서에 제시된 기준 이외의 부분에 관하여는 자체적으로 설계한 제조공정과 기준에 의하여 이를 제조하였다 .

피고 2회사는 고엽제 납품 당시 2, 4, 5 - T의 TCDD 함유 수준을 1ppm 이하로 탐지할 수 있는 위 가스색층분석방법의 존재를 알고 있었으나, 위 가스색층분석방법 등을 사용하여 2, 4, 5 - T의 TCDD 함유량을 1ppm 이하로 하는 자체적인 제조기준을 설정하고 있었는지 여부는 명확하지 않다 ( 다만 아래에서 보는 바와 같이 베트남전 종전 후 사용하고 남은 고엽제의 TCDD 함량을 표본분석한 결과에서 피고 2회사가 제조한 고엽제의 경우 그 평균농도가 7. 62ppm으로 나타난 점에 비추어 위 가스색층 분석방법 등을 사용하여 2, 4, 5 - T의 TCDD 함유량을 1ppm 이하로 정하는 제조기준을 설정하지 않았던 것으로 보인다 ) .

( 3 ) 허큘리스의 2, 4, 5 - T 설계 및 제조허큘리스는 1965. 3. 29. 피고 1회사가 2, 4, 5 - T의 TCDD 오염 문제를 논의하기 위하여 개최한 회의에 참석하여 피고 1회사로부터 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량의 분석방법과 위 방법에 의하여 분석된 허큘리스의 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량에 관한 정보를 제공받았다 .

위 정보에 의하면 허큘리스의 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량은 매우 낮은 수준으로 나타났다 .

그 후 허큘리스는 위와 같은 정보를 토대로 2, 4, 5 - T 내 TCDD를 완전히 제거하기 위하여 2, 4, 5 - T 생산공정을 개선하는 한편 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량을 0. 1ppm 수준까지 탐색 할 수 있는 분석방법을 개발하여 이를 2, 4, 5 - T 생산에 적용하기 시작하였다 .

또한 허큘리스는 1966. 1. 부터 1970. 5. 까지 2, 4, 5 - T를 생산하면서 위 분석방법을 이용하여 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량을 자체적으로 분석하였는데, 그 결과에 의하면 1966. 9 . 생산된 2, 4, 5 - T에서 측정 가능한 최소 함량인 0. 1ppm의 TCDD가 한 차례 검출된 것을 제외하고 다른 모든 2, 4, 5 - T에서는 탐지 가능한 TCDD가 존재하지 않는 것, 즉 TCDD 함량이 0. 1ppm 미만이었던 것으로 나타났다. 1970. 미국 농무부가 행한 실험에서도 허큘리스의 2, 4, 5 - T에는 측량 가능한 TCDD가 존재하지 않는 것으로 분석되었다 .

아래 ' 라. 고엽제에 포함된 TCDD 농도 ' 부분에서 보는 바와 같이 베트남전에서 고엽제의 사용이 중단된 후 고엽제 재고에 대한 TCDD 함량을 표본분석한 결과 허큘리스가 제조한 고엽제의 TCDD 함량은 평균 0. 05ppm 미만이었다 .

다. TCDD 또는 다이옥신의 유해성에 대한 인식( 1 ) 피고 1회사 1950년대 초반 독일의 뵈링거 존 회사 ( Boehringer Sohn Company, 이하 ' 뵈링거 ' 라고 한다 ) 의 근로자들 중 2, 4, 5 - T 제조의 전 단계 물질인 TCP 생산에 참여한 근로자들에게서 염소성여드름이 심하게 발생하였다. 뵈링거는 위 문제의 해결을 위하여 피고 1회사에게 도움을 요청하였는데, 피고 1회사는 1955. 뵈링거에게 TCP 관련 유독성으로 인한 위험과 그러한 위험을 예방하기 위하여 피고 1회사가 취하고 있는 조치에 관한 자료를 제공하였다. 이에 답하여 뵈링거는 자신이 개발한 ' TCP 생산 과정에서 염소성 여드름 발생인자를 제거하는 방법 ' 을 1957. 피고 1회사에게 알려주었다 .

또한 독일의 슐츠 ( Kahl Schulz ) 박사와 키미히 ( Kimmig ) 교수는 1957. 위와 같이 뵈 링거 근로자들에게 발생한 염소성여드름의 유발물질이 TCP에 포함된 불순물인 다이옥 신임을 확인하는 논문을 발표하였는데, 피고 1회사의 임원이 1964. 작성한 메모에서 위 논문이 언급된 바 있다 .

한편 1964. 2. 경 피고 1회사의 2, 4, 5 - T 생산공장에서 40명 이상의 근로자에게 염소성 여드름이 발생하였는데, 피고 1회사는 조사결과 위 염소성여드름 발생의 원인이 공장 폐수에 포함된 높은 농도의 TCDD임을 확인하였다. 그 후 피고 1회사는 1965. 초경 2, 4, 5 - T에 포함된 TCDD를 농도 1ppm 이하 수준까지 탐지할 수 있는 가스색층분석방법을 개발하고, 2, 4, 5 - T 내 TCDD의 농도를 1ppm 정도 수준까지 낮추도록 하는 제조명 세서를 수립하여 2, 4, 5 - T 제조공정에 적용하였다 .

이어 피고 1회사는 미국 정부와 고엽제 공급계약을 체결하기에 전인 1965. 3. 경 다른 2, 4, 5 - T 제조회사인 허큘리스, 다이아몬드 샴록, 후커 케미컬 ( Hooker Chemical ) 등의 회사를 초청하여 TCP 및 2, 4, 5 - T 생산과 관련한 인체 위험성을 논의하였다. 19 ) 위 모임에서 피고 1회사는 TCP 또는 2, 4, 5 - T 제조과정에서 TCDD가 생성되고, 이때 생성된 TCDD는 최종적으로 납품되는 제초제에까지 그대로 남아 있을 수 있기 때문에 그로 인한 인체 위험성을 제거하기 위하여 예방조치가 필요한데, 피고 1회사가 개발한 가스색층분석방법을 이용하여 2, 4, 5 - T의 TCDD 함량을 1ppm 이하 수준까지 검출할 수 있음을 설명하면서, 다른 회사들이 판매한 제초제를 위 방법으로 분석한 결과 상당히 높은 수준의 TCDD가 함유되어 있었음을 알려 주었다. 당시 피고 1회사는 1ppm 수준의 TCDD에 반복적으로 노출되면 염소성여드름의 발생 등 인체 건강에 위험을 초래할 수 있다고 보았고, 동물실험에 근거하여 1ppm 이하의 TCDD도 인체에 유해한 결과를 가질 수 있다고 의심하였다. 또한 피고 1회사는 2, 4, 5 - T의 생산과정에서 폐수처리공정을 통하여 TCDD를 응축, 제거함으로써 TCDD 오염의 위험성을 급격히 줄이는 방법을 알고 있었다 .

그 무렵 피고 1회사 소속 생화학연구소의 로우 ( V. K. Rowe ) 박사가 쓴 내부 문건에 의하면 “ 2, 4, 5 - T 제조과정에서 발생한 불순물은 독성이 매우 강하여 염소성여드름과 인체 구조에 손상을 일으킬 가능성이 높다. 우리는 2, 4, 5 - T 소비자에게 염소성여드름이 발생하는 상황을 피하고 싶다. 그러한 상황이 발생한다면 미국 정부는 위 불순물을 제거하기 위한 규제 입법을 만들게 되고 2, 4, 5 - T 제조공장은 정상적으로 가동될 수 없을 것이다. ” 라고 하였다. 이와 같이 피고 1회사는 미국 정부가 2, 4, 5 - T 제조과정에서의 TCDD 생성 및 그 인체 유해성에 관한 정보를 가지게 될 경우 발생할 미국 정부의 제초제 업계에 대한 규제와 개입을 염려하였다 .

피고 1회사는 고엽제에 함유된 TCDD의 인체 유해성에 관한 우려가 널리 확산된 1970. 3. 경 미국 군당국에 2, 4, 5 - T에 불순물인 TCDD가 존재한다는 사실을 보고하였고 , 베트남에서 고엽제의 사용이 중단된 직후인 1970. 6. 경 미국 국방부 장관에게 2, 4, 5 - T에 1ppm 이상의 TCDD이 함유되지 않도록 적절한 제조명세서와 규제를 마련하고 이를 고엽제의 구성성분인 2, 4, 5 - T에 적용할 것을 권고하였다 . ( 2 ) 피고 2회사 1949. 3. 8. 미국 웨스트버지니아주 니트로 소재 피고 2회사의 공장에서 TCP 생산시설이 압력 과다로 폭발하면서 TCDD를 포함하고 있는 TCP가 공장 건물 안으로 유입되는 사고가 발생하자, 근로자들이 공장 건물 내벽에 붙어 있는 TCP의 제거작업에 투입되었는데, 그 작업이 진행됨에 따라 많은 근로자들에게 건강상 문제들이 발생하였고 , 건강에 심하게 영향을 받은 일부 근로자들은 인근 의과대학으로 보내져 검진을 받았다. 이는 2, 4, 5 - T 생산공장에서 TCDD가 근로자들에게 노출된 첫 번째 주요 사건으로서, 당시 미국 공중보건국 ( Public Health Service ) 의 전문가가 위 공장을 방문하여 위 사건을 조사하였는데, 그 보고서에서는 위 공장에서 생산된 화학물질과 염소성여드름 사이에 연관성이 있음이 지적되었다 .

한편 앞서 본 바와 같이 피고 2회사는 1965. 3. 경 피고 1회사가 소집한 회의에 초청 받고서 참석하지는 않았으나, 그 무렵 위 회의에서 논의된 TCDD의 유해성에 관한 정보를 접하였고, 아울러 피고 1회사가 사용하던 가스색층분석방법의 존재를 알았으며 , 2, 4, 5 - T 생산과정에서 폐수처리공정 등을 추가함으로써 TCDD 오염의 위험성을 상당히 줄일 수 있다는 점도 알았다 .

또한 피고 2회사도 피고 1회사와 같이 미국 정부가 2, 4, 5 - T 제조과정에서 발생하는 TCDD의 유해성을 알게 되었을 경우 제초제 업계가 미국 정부의 규제와 개입 아래 놓이게 될 것을 우려하였다. 20 ) ( 3 ) 미국 정부 미국 정부는 2차 세계대전 이후 제초제를 포함한 여러 화학물질에 관한 군사적 연구를 통하여 다양한 화학적 제초제를 개발하고 그 효율성, 경제성, 사람과 동물에 대한 유해성 등을 검토하여 왔다 .

미국 정부 소속의 여러 기관에서는 1950년대 후반부터 베트남전에서 고엽제를 사용하기 시작할 무렵까지 다이옥신 또는 TCDD의 인체 유해성에 관한 다양한 정보를 접하였다. 1959. 경 다이옥신계 화합물이 인체에 치명적인 간손상을 유발할 수 있다는 보고가 있었고, 역시 1959. 경 미국 공중보건국에는 피고 2회사의 니트로 소재 2, 4, 5 - T 생산공장에서 2, 4, 5 - T 제조과정 중 생성된 화학물질로 인하여 200명 이상의 근로자에게 염소성여드름이 발생하였다는 사실이 보고되었으며, 미국 국방부에 1963. 제출된 보고서에서는 제초제와 염소성여드름, 피부 가려움증, 호흡곤란 사이의 연관성이 지적되었고, 미국 공중보건국의 키이 박사는 1963. 경 자신의 팔에 2, 4, 5 - T를 발라 염소성여드름 이 발생하는 것을 직접 확인하였으며, 1964. 에는 2, 4, 5 - T 생산 근로자들에게 염소성여드 름과 피부포르피린증이 발생하는 사실을 확인하였다 .

또 1960년대 중반부터 미국 정부 조직 내에서 TCDD가 2, 4, 5 - T에 함유된 불순물이라는 사실이 널리 알려졌다. 1965. 에는 대통령과학자문위원회 내에서 2, 4, 5 - T 내 TCDD의 존재와 그 잠재적인 독성에 관한 논의가 있었는데, 그 증거가 단편적이고 최종적이지 못한 것으로 간주되었으나 TCDD 오염의 문제는 계속 주의를 기울일만한 가치가 있는 것으로 인식되었다 .

이와 같이 미국 정부는 피고들로부터 고엽제를 공급받을 당시 이미 고엽제의 원료인 2, 4, 5 - T 내에 독성물질인 TCDD가 함유되어 있고, 그 TCDD가 인체에 염소성여드름 , 간손상, 피부포르피린증, 호흡곤란 등의 초래하거나 그럴 가능성이 있음을 인식하고 있었다. 다만 1ppm 이하 수준의 TCDD 노출로도 인체에 건강상 위험이 발생할 수 있고 , 제초제업계에서 2, 4, 5 - T 내의 TCDD를 1ppm 또는 0. 1ppm 수준까지 탐색할 수 있는 방법들이 개발되어 사용되고 있으며 2, 4, 5 - T 제조공법에 따라 TCDD의 함량을 급격히 줄일 수 있다는 사실을 알지는 못하였다 .

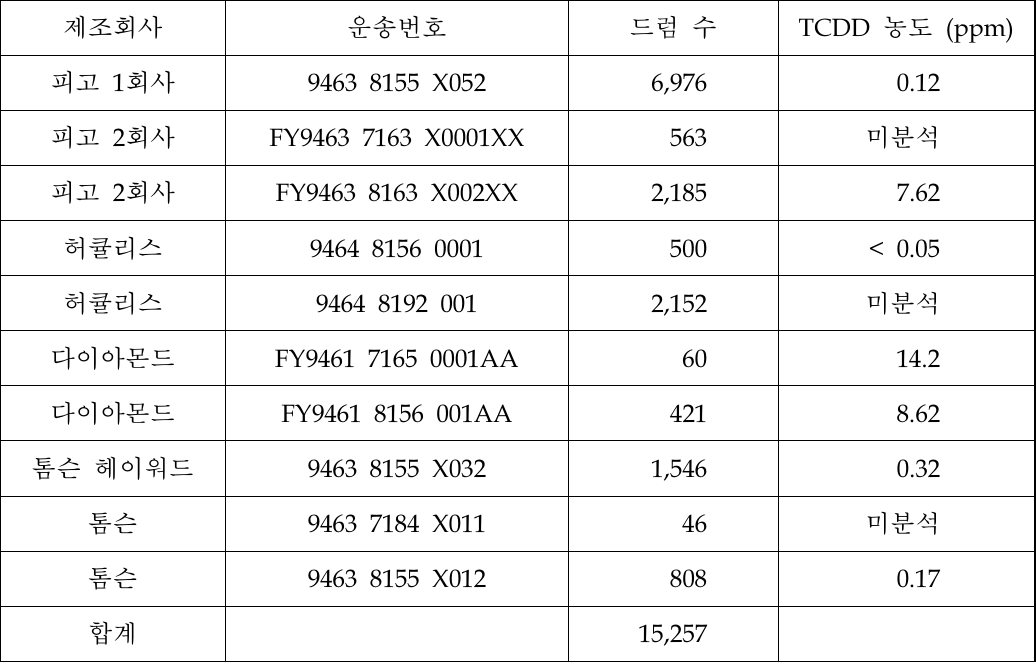

라. 고엽제에 포함된 TCDD의 농도 피고들이 미국 정부에 고엽제를 납품할 당시 고엽제의 TCDD 농도에 관한 공식적인 분석이 이루어진 바는 없었다. 다만 피고 1회사의 자체적인 분석결과에 의하면 피고 1회사가 제조한 2, 4, 5 - T에는 1ppm 이하의 TCDD가 함유되어 있었던 것으로 나타났 한편, 베트남에서 살포된 고엽제의 TCDD 농도에 관한 기록은 존재하지 않으나, 베트남전에서 고엽제의 사용이 금지된 후 재고로 남게 된 약 2, 300, 000갤런21 ) 의 고엽제를 표본분석한 결과 TCDD의 농도가 최저 0. 05ppm에서 최고 50ppm으로 나타났고, 그 평균치는 1. 98 ~ 2. 99ppm이었다 .

위와 같은 표본분석의 일환으로 1972. 11. 경 미국 걸프포트에 보관 중인 약 860, 000갤런의 고엽제에 대한 표본분석이 이루어졌는데, 그 결과 고엽제에 포함된 TCDD의 평균농도는 아래 표와 같이 나타났다. 22 ) 위 표본분석에 따른 운송번호별 고엽제의 TCDD 평균농도에 그 각 재고량의 가중치를 주어 계산한 결과 위 보관된 고엽제 전체의 TCDD 평균농도는 약 2. 06ppm으로 추정되었다 .

또한 1974. 경 미국 공군은 존스턴 아일랜드에 보관 중인 고엽제 재고를 표본분석한 결과 TCDD 함유량은 최저 0. 5ppm 이하부터 최고 47ppm까지 나왔다. 이때 걸프포트에 보관된 고엽제 재고 중 피고 1회사 제조의 고엽제에 관하여도 표본분석이 이루어졌는데, 6개의 드럼23 ) 에 대한 분석결과 TCDD 농도는 각 0. 06, < 0. 05, 0. 1, 0. 07, 0. 07 , 0. 07 ( 각 단위 ppm ) 으로, 그 평균농도는 약 0. 07ppm으로 나타났다. 24 ) 베트남전이 종료될 무렵인 1974. 경 미국의 관련 법률에 2, 4, 5 - T의 TCDD 농도에 관한 기준이 처음으로 마련되었는데, 위 법률에서 2, 4, 5 - T 제조공정의 표준 TCDD 농도는0. 05ppm 이하로 규정되었다 .

또한 1974. 경 미국 공군은 존스턴 아일랜드에 보관 중인 고엽제 재고를 표본분석한 결과 TCDD 함유량은 최저 0. 5ppm 이하부터 최고 47ppm까지 나왔다. 이때 걸프포트에 보관된 고엽제 재고 중 피고 1회사 제조의 고엽제에 관하여도 표본분석이 이루어졌는데, 6개의 드럼23 ) 에 대한 분석결과 TCDD 농도는 각 0. 06, < 0. 05, 0. 1, 0. 07, 0. 07 , 0. 07 ( 각 단위 ppm ) 으로, 그 평균농도는 약 0. 07ppm으로 나타났다. 24 ) 베트남전이 종료될 무렵인 1974. 경 미국의 관련 법률에 2, 4, 5 - T의 TCDD 농도에 관한 기준이 처음으로 마련되었는데, 위 법률에서 2, 4, 5 - T 제조공정의 표준 TCDD 농도는0. 05ppm 이하로 규정되었다 .

3. 제조물책임의 법리에 관하여

가. 제조물책임에 관한 대법원의 판례25 )

물품을 제조 · 판매하는 제조업자는 그 제품의 구조 · 품질 · 성능 등에 있어서 그 유통 당시의 기술수준과 경제성에 비추어 기대 가능한 범위 내의 안전성과 내구성을 갖춘 제품을 제조 · 판매하여야 할 책임이 있고, 이러한 안전성과 내구성을 갖추지 못한 결함으로 인하여 소비자에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위로 인한 손해배상의무를 부담한다 .

제조자가 합리적인 대체설계를 채용하였더라면 당해 제조물에 의하여 발생될 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 대체설계를 채용하지 아니하여 제조물 이 안전하지 않게 된 경우 그 제조물의 설계상의 결함을 인정할 수 있는데, 그러한 결함의 인정 여부는 제품의 특성 및 용도, 제조물에 대한 사용자의 기대의 내용, 예상되는 위험의 내용, 위험에 대한 사용자의 인식, 사용자에 의한 위험회피의 가능성, 대체설계의 가능성 및 경제적 비용, 채택된 설계와 대체설계의 상대적 장단점 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 판단하여야 한다 .

또한, 제조자가 합리적인 설명 · 지시 · 경고 기타의 표시를 하였더라면 당해 제조물에 의하여 발생될 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 이를 하지 아니한 때에는 표시상의 결함에 의한 제조물책임을 인정할 수 있는데, 그러한 결함의 유무는 제조물의 특성, 통상 사용되는 사용형태, 제조물에 대한 사용자의 기대의 내용, 예상되는 위험의 내용, 위험에 대한 사용자의 인식 및 사용자에 의한 위험회피의 가능성 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 판단하여야 한다 .

나. 제조물책임법의 적용 여부

2000. 1. 12 법률 제6109호로 제조물책임법이 제정되어 2002. 7. 1. 부터 시행되고 있는바, 위 법에서는 “ 결함 ” 을 당해 제조물에 제조 · 설계 또는 표시상의 결함 기타 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 있는 것이라고 정의하고 있고, 여기서 “ 제조상의 결함 ” 은 제조업자의 제조물에 대한 제조 · 가공상의 주의의무의 이행여부에 불구하고 제조물이 원래 의도한 설계와 다르게 제조 · 가공됨으로써 안전하지 못하게 된 경우를, “ 설계상의 결함 ” 은 제조업자가 합리적인 대체설계를 채용하였더라면 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 대체설계를 채용하지 아니하여 당해 제조물이 안전하지 못하게 된 경우를, “ 표시상의 결함 ” 은 제조업자가 합리적인 설명 · 지시 · 경고 기타의 표시를 하였더라면 당해 제조물에 의하여 발생될 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 이를 하지 아니한 경우를 말한다고 규정하고 있다 .

한편 위 법 부칙 제2항에서 “ 이 법은 이 법 시행 후 제조업자가 최초로 공급한 제조물부터 적용한다 ” 고 규정하고 있어 위 법 시행 이전에 공급된 고엽제의 결함을 원인으로 한 이 사건 손해배상청구에 관하여는 위 법의 규정은 적용되지 않고, 따라서 기존의 제조물책임법리에 따라 제조물책임 여부를 판단하여야 할 것이다 .

다만, 위 부칙 규정에 의하여 위 법이 적용되지 않는 제조물책임에 관한 사안 ( 대법원 2004. 3. 12. 선고 2003다16771 판결 ) 에서 우리 대법원은 제조물책임 중 설계상의 결함 및 표시상의 결함의 성립요건을 제조물책임법의 규정 내용과 사실상 동일하게 해석하고 있다고 볼 수 있는데, 이는 설계상의 결함 및 표시상의 결함을 과실책임으로 규정하고 있는 제조물책임법과 종래 제조물책임을 과실책임으로 해석해 온 대법원의 입장이 서로 다르지 않은 결과로 판단되고, 위 대법원 판례가 위 법 시행 이전에 공급한 제조물에 대하여 제조물책임법을 적용한 것이라고 보기는 어렵다 .

4. 제조물 및 제조자 여부에 관한 판단

가. 고엽제가 제조물인지 여부에 관하여 제조물책임이라 함은 상품 기타 제조물의 생산, 유통, 판매 등 일련의 과정에 관여한 자가 그 제조물에 통상적으로 기대되는 안전성을 결여한 결함으로 인하여 그 제조물의 이용자, 소비자 또는 제3자의 생명, 신체나 제조물 외의 다른 재산에 야기된 손해를 배상하여야 할 책임을 말한다. 26 )

따라서, 제조물책임의 대상이 되는 제조물은 여러 단계의 상업적 유통과 불특정 다수 소비자의 구매를 전제로 대량으로 제조, 판매되는 물품에만 한정되는 것이 아니라 특정 소비자와 사이의 공급계약에 따라 제조되어 불특정 다수의 소비자들을 대상으로 한 상업적 유통을 거치지 않고 위 공급계약의 상대방인 특정 소비자에게 직접 납품되는 물품도 포함한다고 볼 것이다 .

이 사건으로 돌아와 살피건대, 미국 정부는 베트남전을 수행하는 과정에서 아군의 안전과 적군의 식량 파괴 등 군사적 목적을 위하여 제초제의 사용이 필요하다고 판단하여 제초제 제조업체인 피고들과 사이에 제초제의 일종인 고엽제에 관한 공급계약을 체결하고 베트남전 기간 중 대량의 고엽제를 제조, 공급받았던 사실, 피고들은 미국 정부가 결정한 고엽제의 제조방법에 따라 고엽제를 제조, 납품하였지만 고엽제는 피고들이 위 공급계약 이전부터 미국 내에서 상용으로 제조, 판매하던 제조체인 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 혼합하는 방식으로 제조되었고, 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 혼합한 제조체도 이미 피고들에 의하여 상용으로 제조, 판매되어 오고 있었던 사실, 고엽제는 위 공급계약에 의하여 군용물자로서 그 구매자인 미국 정부에만 독점적으로 공급되었지만 이는 베트남전에서 군인들에 의하여 아군의 군사활동이 이루어지는 지역이나 적지역에 살포될 것이 예정된 물품이었고, 피고들도 이러한 사정을 잘 알고서 고엽제를 제조, 공급하였던 사실은 앞서 인정한 바와 같다 .

위 인정사실에 의하면, 고엽제는 미국정부와의 개별적 공급계약에 기하여 피고들이 그 사용자인 미국 정부에 대량으로 제조, 공급하고 실질적으로는 베트남전에 참전한 불특정 다수의 군인들에 의하여 사용된 물품으로서 제조물책임의 적용대상이 되는 제조물에 해당하고, 미국 정부가 피고들의 고엽제 제조, 공급에 관여하여 이를 감독, 통제하였다고 하여 달리 볼 것은 아니다. ( 이러한 점에서 고엽제가 제조물책임에서 말하는 제조물에 해당하지 않는다는 피고들의 주장은 받아들이지 아니한다 )

나. 피고들의 제조자 지위에 관하여 제조물책임에 있어서 제조자라 함은 일반적으로 자기의 이름으로 완제품을 제조하여 판매한 자는 물론이고, 재료 및 부품의 생산자, 제작이 완료된 부속품의 단순한 조립자, 타인이 생산한 제조물에 자신의 상표, 표장 또는 상호 기타 자기를 표시하는 명칭을 붙여서 이를 판매한 자, 제조물의 수입을 업으로 하는 자 등을 포함한다 .

이 사건에 관하여 살피건대, 피고들은 베트남전 이전부터 상용제초제로서 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T는 물론 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T의 혼합물을 제조, 판매해 오던 중, 미국 정부의 지시에 의하여 고엽제 공급계약을 체결하고 미국 정부의 설계 및 제조명세서에 따라 순도 100 % 에 가까운 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 50 : 50으로 혼합하여 고엽제를 제조, 납품하였으며 고엽제의 포장과 표시도 미국 정부에 의하여 엄격히 통제된 사실, 피고들이 위와 같이 제조, 납품한 고엽제는 대부분 1965. 1. 경부터 1970. 4. 경까지 베트남전에서 초목을 고엽화하고 농작물을 파괴하는데 사용된 사실, 미국 정부가 2, 4 - D 및 2, 4, 5 - T에 관하여 제시한 각 제조명세서는 그 화학적 구성과 품질에 관한 일부 요건이 규정되어 있었으나 , 그 제조명세서에 규정되지 않은 부분, 특히 TCDD와 같은 불순물의 함유 정도에 관한 설계와 제조공법은 전적으로 피고들에 의하여 결정되었던 사실, 이에 피고들은 미국 정부의 제조명세서를 위반하지 않는 범위 내에서 자체적으로 채택한 설계와 제조공법에 따라 2, 4 - D 및 2, 4, 5 - T를 제조함으로써 그 설계와 제조공법의 차이에 따라 2, 4, 5 - T에 함유된 TCDD의 농도에 차이가 발생하였던 사실은 앞서 인정한 바와 같다 .

위 인정사실에 의하면, 피고들이 미국 정부와의 고엽제 공급계약 체결이 사실상 강제되고 미국 정부가 제시한 고엽제와 원료에 관한 제조명세서에 따라 고엽제를 제조 , 납품할 수 밖에 없었다고 하더라도 피고들이 고엽제를 현실적으로 제조, 공급한 이상 미국 정부가 제시한 제조명세서대로 제조하지 못함으로써 고엽제에 결함이 발생하였을 경우에는 그 제조물책임을 부담하게 되므로, 기본적으로 피고들은 제조물책임에서 말하는 제조자의 지위를 가진다고 할 것이다. ( 가사 고엽제의 결함이 미국 정부가 제시한 제조명세서를 준수함으로 인하여 발생한 것이라 하더라도 그러한 사정을 들어 제조물 결함의 부존재나 그 책임의 면제를 주장하는 것은 별론으로 하고 피고들의 제조자 지위 자체까지 부정되는 것은 아니라고 할 것이다 )

더욱이 피고들은 고엽제의 원료인 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T에 관하여 미국 정부가 제시한 제조명세서에 규정되지 않는 부분에 관하여는 자체적인 설계와 제조공법을 적용하였으므로, 그러한 범위 내에서는 적어도 고엽제의 원료인 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T에 관하여 제조자로서의 지위를 가진다고 할 것이고, 만약 고엽제 제조와 관련하여 피고들이 위와 같이 배타적으로 지배할 수 있는 영역으로부터 그 결함이 발생하였다면 피고들은 고엽제 원료의 제조자로서 그 결함으로 인한 제조물책임을 부담하게 된다고 할 것이다. ( 따라서 피고들이 미국 정부의 도구로서 사실적인 고엽제의 제조행위를 한 자에 불과하여 제조물책임을 부담하는 제조자에 해당하지 않는다는 피고들의 위 주장은 받아들이지 않는다 ) 또한 피고들이 베트남전 기간 중에 한하여 미국 정부와 몇 차례에 걸쳐 체결한 공급계약에 기하여 한시적, 비계속적으로 고엽제를 납품하였다고 하더라도, 제초제 제조회사인 피고들로서는 그 영업행위의 일환으로서 위와 같은 공급계약을 체결하고 그에 기하여 고엽제를 제조, 공급한 이상 피고들을 제조물책임의 법리가 적용되는 제조자가 아니라고 할 수도 없다 ( 이 점에 관한 피고들의 위 주장도 이유 없다 ) .

5. 결함의 존재 여부에 대한 판단

가. 결함에 대한 입증의 책임 및 정도에 관하여 제조물책임에 있어서의 제조물의 결함은 “ 제조자가 제품의 구조, 품질, 성능 등에 있어서 그 공급 당시의 기술수준과 경제성에 비추어 기대 가능한 범위 내의 안전성과 내구성을 갖추지 못한 것 ” 을 의미하므로, 이러한 결함의 개념을 전제로 한 제조물책임은 과실책임으로 볼 수 있다. ( 이러한 점에서, 당해 제조물에 제조, 설계 또는 표시상의 결함 기타 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 있는 경우 위와 같은 결함발생에 대한 제조자의 고의, 과실 여부를 불문하고 그러한 결함이 존재한다는 사실만으로 제조자는 그 결함으로 인하여 발생한 손해에 대하여 제조물책임을 부담하게 된다 .

는 취지의 원고들 주장은 이유 없다 )

따라서, 원고들은 피고들에 대하여 고엽제의 결함을 원인으로 한 제조물책임을 묻기 위하여, 피고들이 고엽제의 구조, 품질, 성능 등에 있어 그 공급 당시의 기술수준과 경제성에 비추어 기대 가능한 범위 내의 안전성과 내구성을 갖추지 못하였다는 점, 즉 피고들의 고의 또는 과실로 인하여 고엽제에 결함이 존재한다는 점을 입증하여야 할 것이다 .

그러나, 앞서 본 바와 같이 고도의 기술이 집약되어 대량으로 생산되는 제품의 결함을 이유로 그 제조업자에게 손해배상책임을 지우는 경우 그 제품의 생산과정은 전문가인 제조업자만이 알 수 있어서 그 제품에 어떠한 결함이 존재하였는지, 그 결함으로 인하여 손해가 발생한 것인지 여부는 일반인으로서는 밝힐 수 없는 특수성이 있어서 소비자 측이 제품의 결함 및 그 결함과 손해의 발생과의 사이의 인과관계를 과학적 · 기술적으로 입증한다는 것은 지극히 어려우므로 그 제품이 정상적으로 사용되는 상태에서 사고가 발생한 경우 소비자 측에서 그 사고가 제조업자의 배타적 지배하에 있는 영역에서 발생하였다는 점과 그 사고가 어떤 자의 과실 없이는 통상 발생하지 않는다고 하는 사정을 증명하면, 제조업자 측에서 그 사고가 제품의 결함이 아닌 다른 원인으로 말미암아 발생한 것임을 입증하지 못하는 이상 그 제품에 결함이 존재하며 그 결함으로 말미암아 사고가 발생하였다고 추정하여 손해배상책임을 지울 수 있도록 입증책임을 완화하는 것이 손해의 공평 타당한 부담을 그 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상에 맞다. 27 )

그러므로, 원고들은 피고들의 고의 또는 과실로 인하여 고엽제에 결함이 존재한다 .

는 점을 입증하지 못하는 경우에도 ① 고엽제가 고도의 기술이 집약되어 대량으로 생산되는 제품이라는 점, ② 고엽제가 정상적으로, 즉 통상의 용법에 따라 합리적으로 사용되었다는 점, ③ 고엽제의 사용과 관련하여 이 사건 참전자들에게 피해가 발생한 점 , ④ 위 사고가 제조업자인 피고들의 배타적 지배하에 있는 영역에서 발생한 것인 점 , ⑤ 위 사고가 어떤 자의 과실 없이는 통상 발생하지 않는다는 점을 증명하면, 고엽제에 결함이 존재하고, 이러한 결함으로 말미암아 사고가 발생한 것으로 추정된다고 할 것이다 .

나. 결함의 존재 여부에 관한 판단

제조물책임에 있어 결함의 개념은 일반적으로 제조상의 결함, 설계상의 결함, 표시상의 결함으로 구분되고 있고, 이 사건에서도 고엽제의 결함으로서 구체적으로 제조상의 결함, 설계상의 결함 및 표시상의 결함 유무가 다투어지고 있는바, 이하 피고들이 제조한 고엽제에 위 각 결함들이 존재하였는지 여부에 관하여 개별적으로 살펴본다 . ( 1 ) 제조상의 결함 여부

제조상의 결함은 제조업자가 제조물에 대한 제조 · 가공상의 주의의무를 이행하지 아니하여 제조물이 원래 의도한 설계와 다르게 제조 · 가공됨으로써 안전하지 못하게 된 경우 이를 인정할 수 있는데, 그러한 결함의 인정 여부는 제조물에 관하여 의도된 설계의 내용 및 그 제조의 결과, 제품의 특성 및 용도, 제조물에 대한 사용자의 기대의 내용, 예상되는 위험의 내용, 위험에 대한 사용자의 인식, 사용자에 의한 위험회피의 가능성 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 판단하여야 할 것이다 .

우선 제조상의 결함과 관련하여 피고들이 제조한 고엽제가 그 의도된 설계대로 제조되었는지 여부에 관하여 보건대, 앞서 인정된 사실관계에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다 .

1① 고엽제는 기존에 상용제초제로서 사용되어 오던 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 각 순도 100 % 에 가까운 상태로 반반씩 혼합하여 만든 제초제로서, 베트남전에서 밀림의 고엽화를 통한 아군의 안전확보라는 군사적 용도로 사용하기 위하여 미국 정부에 의하여 개발되었다. 고엽제는 베트남전에서 사용된 다른 제초제에 비하여 신속하고 강한 제초효과를 보임으로써 그 사용자인 미국 정부가 의도한 군사적 용도에 가장 잘 부합하는 제초제였다 .

② 한편 고엽제의 원료로 사용되는 2, 4, 5 - T의 생산과정에서 인체에 유해한 TCDD가 부산물로 생성됨으로써 2, 4, 5 - T와 2, 4 - D를 혼합하여 만든 고엽제에도 TCDD가 함유되게 되었는데, 고엽제 납품 당시 피고들이나 미국 정부는 고엽제의 원료인 2, 4, 5 - T에 인체에 유해한 TCDD가 함유되어 있다는 사실을 인식하고 있었다 .

③ 그런데 피고들이 미국 정부에 고엽제를 납품할 당시 미국의 관련 법규에는 2, 4, 5 - T가 제초제로 등록되어 있었지만, 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함유량에 관한 법적 기준은 존재하지 않았다 .

④ 또한 고엽제 공급계약과 이에 첨부된 미국 정부의 2, 4, 5 - T 제조명세서에는 TCDD 함유량에 관한 명시적인 기준은 포함되어 있지 않았고, 2, 4, 5 - T의 성분 및 특성에 관한 위 제조명세서의 규정에도 TCDD 함유량을 결정할 수 있는 내용은 없었다. 다만 2, 4, 5 - T의 순도를 98 % 로, 수분은 0. 2 % 를 초과하지 않도록 요구함으로써 나머지 1. 8 % 정도는 다른 성분이 포함될 수 있음을 허용하였다고 볼 수 있으나, 미국 정부가 1. 8 % 를 한계치로 하여 TCDD와 같은 불순물의 함유를 허용하였다고 보기는 어렵다 .

미국 정부는 2, 4, 5 - T 내 TCDD의 함량을 분석할 수 있는 기술과 2, 4, 5 - T 생산과정에서 TCDD를 제거하거나 줄이는 공법의 존재를 알지 못하였던 점 ( 피고들을 포함한 제초제 업계에서는 미국 정부가 위와 같은 기술이나 공법의 존재를 알게 될 경우 관련 법규나 2, 4, 5 - T 제조명세서에 TCDD 함량에 관한 기준을 설정할 것을 우려하여 미국 정부에 위와 같은 기술의 존재를 알리지 않았다 ) 에 비추어, 미국 정부는 2, 4, 5 - T 내에 TCDD가 존재함을 알고는 있었지만 그 기술이나 정보의 제약으로 인하여 TCDD 농도의 한계를 구체적으로 설정할 수 없었으므로 위 1. 8 % 를 그 한계치로 의도하였다고 보기는 어렵다 .

⑤ 따라서, 미국 정부가 피고들에게 제시한 고엽제 공급계약과 2, 4, 5 - T 제조명세서에는 TCDD의 함유 여부나 그 정도에 관한 미국 정부의 의도된 설계는 포함되어 있지 않았고, TCDD의 함유량은 피고들의 자체적인 설계와 제조공법에 의하여 결정되었다고 할 것이다 .

⑥ 실제 앞서 본 바와 같이 피고 1회사는 미국 정부에 대한 고엽제 납품 이전에 이미 2, 4, 5 - T 내 TCDD의 인체 유해성을 인식하고 2, 4, 5 - T 제조과정에서 폐수처리공정 등과 가스색층분석방법을 사용하여 2, 4, 5 - T의 TCDD 함유량을 1ppm 이하로 낮추는 제조명세서를 자체적으로 수립하였고, 이러한 제조명세서는 미국 정부에 고엽제를 납품하는 기간 동안 2, 4, 5 - T 생산과정에 계속 적용되었다 .

⑦ 피고 1회사가 고엽제를 공급할 당시 미국 정부에 의하여 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함유량에 관한 분석이 이루어진 자료는 없다 ( 앞서 본 바와 같이 당시 미국 정부는 그 함량의 분석방법을 알지 못하였다 ). 한편 피고 1회사는 위와 같은 자체 제조명세서를 수립한 후 그에 따라 생산되는 2, 4, 5 - T 또는 그 전 단계 물질인 TCP에 대한 표본분석을 지속적으로 시행하였는데 그 내부적인 분석자료에 의하면 TCP나 2, 4, 5 - T의 TCDD 농도가 위 제조명세서의 기준에 위반하는 경우는 거의 없었던 것으로 보이고, 기술적 발전으로 TCDD를 0. 5ppm까지 탐색할 수 있게 된 1970. 경 종전에 제조, 보관되어 온 TCP와 2, 4, 5 - T를 표본분석한 결과 그 TCDD 함량은 0. 5ppm 이하로 나왔다. 나아가 베트남전 종전 후 사용하고 남은 고엽제를 표본분석한 결과에 의하면 피고 1회사가 제조한 고엽제에서는 TCDD가 평균 0. 12ppm ( 2, 4, 5 - T 기준 0. 24ppm ) 또는 0. 07ppm ( 2, 4, 5 - T기준 0. 14ppm ) 으로 검출되었다 .

⑧ 반면 피고 2회사의 경우 2, 4, 5 - T를 자체 생산함에 있어 TCDD 함량에 관하여 어떤 기준을 설정하고 이를 그 생산과정에 적용하였는지 여부는 불명확하다. TCDD 함유 여부나 그 정도에 관한 피고 2회사의 의도된 설계는 원고들이 입증하여야 할 것인데, 이에 관하여 제출된 증거는 없다. 다만, 피고 2회사가 생산한 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함에 관한 설계 유무를 가장 정확히 알고 있는 피고 2회사로부터도 그에 관한 아무런 주장이나 증거의 제출이 없는 점, 피고 2회사는 고엽제 공급 당시 2, 4, 5 - T 내 TCDD의 함량을 1ppm 이하 수준까지 탐색하여 낮추는 분석방법과 제조공법의 존재를 알았던 점, 피고 2회사가 공급한 고엽제의 표본분석결과 TCDD 평균농도가 7. 62ppm ( 2, 4, 5 - T기준 15. 24ppm ) 이었던 점에 비추어 피고 2회사는 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함유량에 관한 자체 설계를 가지고 있지 않았던 것으로 추정된다 .

⑨ 한편 고엽제 공급 당시 존재한 위와 같은 기술적 한계 등을 고려해 볼 때, 미국 정부는 물론 피고들도 2, 4, 5 - T에서 TCDD가 완전히 제거될 것을 그 각 설계에서 의도하였다고 보기는 어렵다 .

위와 같은 ① 내지 ④항의 사정을 종합하면, 피고 1회사가 미국 정부에 고엽제를 제조, 공급함에 있어 그 원료인 2, 4, 5 - T의 TCDD 함량에 관하여 미국 정부가 의도한 설계는 존재하지 않았고, 피고 1회사만이 2, 4, 5 - T의 자체적인 설계를 통하여 그 TCDD 함량 기준을 1ppm 이하로 설정함으로써 고엽제의 TCDD 함량을 0. 5ppm 이하로 의도하였다고 할 것인데, 피고 1회사가 제조, 공급한 고엽제는 앞서 본 제반 TCDD 함량 분석결과에 비추어 그 의도한 설계에 부합하게 TCDD 함량을 0. 5ppm 이하로 낮추어 제조되었다고 봄이 상당하고, 이와 달리 피고 1회사가 고엽제에 대한 제조상의 주의의무를 해태함으로 인하여 고엽제가 원래 의도된 설계와 다르게 제조되었음을 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 피고 1회사가 미국 정부에 제조, 공급한 고엽제에 제조상의 결함이 존재한다는 원고들의 주장 부분은 다른 사정에 관하여 더 나아가 살펴 볼 것 없이 이유 없다. ( 피고 1회사가 의도한 위 설계대로 고엽제를 제조하였음에도 고엽제가 안전하지 못하게 되었다면 이는 제조상의 결함이 아니라 설계상의 결함으로 논의되어야 할 문제이다 )

한편 피고 2회사가 미국 정부에 고엽제를 제조, 공급함에 있어서도 2, 4, 5 - T의 TCDD 함량에 관하여 미국 정부가 의도한 설계는 없었고, 피고 2회사가 그에 관하여 자체적으로 의도한 어떤 설계를 가지고 있었음도 인정되지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로 , 피고 2회사가 미국 정부에 제조, 공급한 고엽제의 TCDD 함량에 관하여 피고 2회사의 의도된 설계가 존재하였음을 전제로 그 의도된 설계와 다르게 제조된 피고 2회사 공급의 고엽제에 제조상의 결함이 존재한다는 원고들의 위 주장 부분도 다른 사정에 관하여 더 나아가 살펴 볼 것 없이 이유 없다 ( 2 ) 설계상의 결함 여부

설계상의 결함은 제조자가 합리적인 대체설계를 채용하였더라면 당해 제조물에 의하여 발생될 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 대체설계를 채용하지 아니하여 제조물이 안전하지 않게 된 경우 이를 인정할 수 있는데, 그러한 결함의 인정 여부는 제품의 특성 및 용도, 제조물에 대한 사용자의 기대의 내용, 예상되는 위험의 내용, 위험에 대한 사용자의 인식, 사용자에 의한 위험회피의 가능성, 대체설계의 가능성 및 경제적 비용, 채택된 설계와 대체설계의 상대적 장단점 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 판단하여야 할 것이다. 28 )

앞서 인정한 사실관계를 종합하면, 피고들이 제조한 고엽제의 설계상 결함과 관련하여 다음과 같은 사정을 알 수 있다 .

① 고엽제는 기존에 상용제초제로서 사용되어 오던 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T를 각 순도 100 % 에 가까운 상태로 반반씩 혼합하여 만든 제초제로서, 베트남전에서 주로 밀림의 고엽화를 통한 아군의 안전확보라는 군사적 목적으로 사용하기 위하여 미국 정부에 의하여 개발되었다. 고엽제 개발 당시 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T의 혼합사용이 개별적 사용보다 제초효과 면에서 더 우수하다는 점과 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T의 살포 순도가 높을수록 완전하고 지속적인 제초효과를 보이는 점이 이미 확인된 상태였기 때문에, 이러한 점들을 고려하여 위와 같은 고엽제의 기본적인 구성방식이 채택되었다. 그 결과 고엽제는 베트남 전에서 사용된 다른 제초제에 비하여 상대적으로 우수한 제초효과를 보임으로써 그 사용자인 미국 정부가 의도한 군사적 목적을 가장 잘 충족시키는 제초제였다 .

② 미국 정부는 고엽제 개발 당시 이미 그 원료인 2, 4, 5 - T에 TCDD가 함유됨으로써 고엽제 살포가 인체에 유해한 영향을 미칠 가능성이 있음을 어느 정도 알고 있었으나, 고엽제의 우수한 제초효과에 따른 군사적 효용성을 중시하는 한편, 고엽제가 주로 아군이 없는 상태의 밀림에 광범위하게 공중살포되고 그 살포지역에는 일정기간이 지난 후에 들어가도록 하였으며 그 살포방법과 절차를 통제할 수 있었기 때문에 그 유해 가능성에 별다른 경각심을 가지지 않았다 .

③ 미국 정부는 피고들과의 고엽제 공급계약과 그에 첨부된 2, 4, 5 - T 제조명세서에 TCDD 함유 여부나 그 정도를 명시적으로 규제하는 내용을 두지 않았고 앞서 본 바와 같이 2, 4, 5 - T에서 TCDD가 완전히 제거될 것을 의도하였다거나 그 구성량의 1. 8 % 를 한 도로 TCDD 함유를 허용하였다고 보기도 어려워, 결국 고엽제나 2, 4, 5 - T에 관한 미국 정부의 설계에는 TCDD 함유 기준이 포함되어 있지 않았다고 볼 것이다. 한편 앞서 본 바와 같이 피고 1회사는 2, 4, 5 - T의 TCDD 함유 기준을 1ppm 이하로 정하는 자체적인 설계를 채택하였으나, 피고 2회사는 2, 4, 5 - T의 자체 설계에 TCDD 함량에 관한 기준을 가지고 있지 않았던 것으로 보인다. 그리고 당시 미국의 관련 법규에 상업용 제초제로서 등록된 2, 4, 5 - T의 TCDD 함량에 관한 법적 기준은 존재하지 않았다 .

④ 합리적 대체설계의 채용 여부를 판단함에 있어 제조물 공급 당시에 존재하는 최고수준의 기술적 가능성이 고려되어야 할 것인바, 피고들이 미국 정부에 고엽제를 납품할 당시 미국의 제조체업계가 2, 4, 5 - T 생산과정에서 기술적으로 TCDD를 탐색, 제거하여 도달할 수 있는 TCDD 함량의 최저 수준은 0. 1ppm 정도였다 ( 당시 허큘리스는0. 1ppm 수준의 TCDD까지 탐색, 제거하는 내용의 2, 4, 5 - T 설계를 채택하였고 실제 그에 부합하게 TCDD 함량 0. 1ppm 미만의 2, 4, 5 - T를 생산하였다 ) .

⑤ 고엽제 납품 당시 피고들이나 미국 정부는 TCDD 노출이 염소성여드름, 간손상, 피부질환, 호흡곤란 등을 비롯하여 인체에 유해한 영향을 미칠 가능성을 인식하거나 의심하였으나, 과학적 또는 의학적으로 TCDD의 생물학적 작용기전이나 인체 섭취 또는 축적의 안전수치에 관하여 밝혀진 바는 거의 없는 상태였다. 반면 고엽제에 함유된 TCDD는 제초효과와 무관한 불순물로서 그 제거 정도가 고엽제의 제초효과에 영향을 미치는 요소는 아니었다. 이러한 사정 아래서 2, 4, 5 - T를 제조하는 피고들로서는 2, 4, 5 - T 내에 함유된 유해물질인 TCDD를 당시의 기술수준과 경제성이 허용하는 범위 내에서 최대한 제거하는 것이 그 안전성 확보를 위하여 필요하다고 할 것이다 .

⑥ 2, 4, 5 - T를 원료로 사용함으로써 고엽제에 TCDD가 함유되었고, 또한 2, 4, 5 - T를 거의 희석하지 않은 상태에서 사용함으로써 고엽제의 TCDD 농도가 그만큼 높아졌던 것이기 때문에, 고엽제의 TCDD를 제거하거나 줄이는 대체설계로서는 ⓐ 2, 4, 5 - T를 희석하여 사용함으로써 고엽제의 TCDD 농도를 낮추는 방법, ⑥ 2, 4, 5 - T 대신 TCDD에 오염되지 않은 다른 화합물을 고엽제의 원료로 사용하는 방법, Ⓒ 2, 4, 5 - T 제조과정에서 TCDD를 직접 제거하거나 줄이는 방법 등을 고려해 볼 수 있다 .

1⑦ 위 대체설계의 방법들 가운데, ⑥의 방법은 미국 정부가 개발하여 제시한 설계의 기본적 내용에 변경을 가져오는 것이기 때문에 그 제시된 설계를 준수하여야 하는 피고들로서는 그 대체설계로서 ⓐ, ⓑ의 방법을 임의로 채택할 수는 없고, 다만 ⓐ, ⓑ의 방법이 합리적인 대체설계로서 채택될 수 있다면 피고들로서는 미국 정부에 그러한 사정을 고지하여 미국 정부로 하여금 위 방법들을 대체설계로서 채용하도록 할 수 있을 것이나, 이 경우에는 미국 정부가 실제 위 방법들을 대체 설계로서 수용할 가능성이 있는지 여부가 고려되어야 할 것이다 .

⑧ 우선 ② 방법 ( 2, 4, 5 - T를 희석하여 사용함으로써 고엽제의 TCDD 농도를 낮추는 방법 ) 은 종래 미국 내에서 상업용 제초제의 설계로 사용되어 온 것이므로 기술적 수준이나 경제적 비용의 측면에서 그 채택에 별다른 어려움은 없다고 할 것이다. 그러나 2, 4 - D와 2, 4, 5 - T의 살포 순도가 높을수록 우수한 제초효과를 보이는 점이 이미 살포실험으로 확인된 상태였고 따라서 원료를 희석시키는 정도에 비례하여 그 안전성은 증가되는 반면 제초효과는 그만큼 저하될 것이 예상되기 때문에 앞서 본 바와 같이 빠르고 강한 제초효과를 원하였던 미국 정부가 실제 그러한 설계를 수용할 가능성은 낮다고 볼 수 있다 .

⑨ 다음으로 ⑥방법 ( 2, 4, 5 - T 대신 TCDD에 오염되지 않은 다른 화합물을 고엽제의여 보면, 실제 베트남전에서는 2, 4, 5 - T를 원료로 하지 않

은 제초제로서 에이전트 화이트와 에이전트 블루가 사용되었는데, 에이전트 블루는 농작물의 파괴에 효과적이었고 그 사용량이 많지 않았으나, 에이전트 화이트는 고엽제처럼 광엽식물에 효과가 탁월하여 1965. 이후 사용된 제초제 중 30 % 정도의 비율을 차지하였다. 이러한 에이전트 블루나 에이전트 화이트는 2, 4, 5 - T가 원료로 사용되지 않음으로써 TCDD가 완전히 제거된다는 점, 이미 실용화되어 기술수준이나 경제성의 측면에에서도 그 채택에 별다른 장애가 없다는 점을 고려하면, 에이전트 블루나 에이전트 화이트가 고엽제의 대체 설계로 채용될 수 있었음을 시사한다. 그러나, 에이전트 블루는 주로 농작물 파괴에 사용되었고, 에이전트 화이트는 밀림의 고엽화에만 사용되었으며 그 효과 발생도 느려, 실제 1965. 이후 살포된 제초제 가운데 2 / 3에 가까운 63. 9 % 가 고엽제 였던 반면 에이전트 화이트는 29. 7 %, 에이전트 블루는 6. 4 % 에 불과하였다. 이와 같이 고엽제의 인체 유해성을 인식하고도 그 군사적 효용성이 상대적으로 우수한 점을 고려하여 고엽제를 주된 제초제로 사용한 미국 정부로서는 고엽제만큼 효용성이 뛰어난 또 다른 대체 설계가 개발, 제시되지 않는 한 기존의 에이전트 블루나 에이전트 화이트를 고엽제의 대체 설계로서 수용하였을 가능성은 현실적으로 높지 않다고 보인다 .

1① 끝으로 Ⓒ 방법 ( 2, 4, 5 - T 제조과정에서 TCDD를 직접 제거하거나 줄이는 방법 ) 에 관하여 보건대, 피고들이 미국 정부에 고엽제를 납품할 당시의 기술수준과 경제성에 비추어 2, 4, 5 - T 생산과정에서 TCDD를 완전히 제거하는 것이 기대 가능하였다고 볼 수 있는 증거는 없다. 피고들의 고엽제 공급이 종료된 후인 1974. 경 미국의 관련 법률에 제초제인 2, 4, 5 - T의 TCDD 표준농도가 0. 05ppm 이하로 규정되었고 위 표준농도는 1974. 경 당시의 기술수준과 경제성 등에 비추어 통상적으로 기대 가능한 범위 내의 안전성이라고 볼 수 있는 점에 비추어, 그 이전인 고엽제 공급 당시에 2, 4, 5 - T로부터 TCDD를 완전히 제거하는 것을 통상적으로 기대하기란 불가능하였다고 봄이 상당하다 .

피고 1회사의 경우 고엽제 납품 당시 폐수처리공정과 가스색층분석방법을 이용하여 2, 4, 5 - T 내 TCDD를 1ppm 이하 수준까지 낮출 수 있었으나, 허큘리스의 경우 제조공정과 TCDD 분석방법의 개선을 통하여 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량을 0. 1ppm 이하로까지 낮출 수 있었는데, 이러한 허큘리스의 TCDD 탐색 및 제거기술은 당시 미국 제초제업계 내에서 도달 가능하였던 최고 수준이었다. 또한 허큘리스가 실제 이를 적용하여 그에 부합하는 2, 4, 5 - T를 생산하였던 점에 비추어, 피고들이 2, 4, 5 - T 생산에서 TCDD 함유량을 0. 1ppm 이하로 낮추는 설계를 채택하더라도 그 2, 4, 5 - T의 생산을 포기하게 할 정도로 그 수익성이나 경제성을 확보하기 어려웠다고 볼 수 없다. 그리고 위와 같이 TCDD의 탐지 및 제거방법을 적용한 대체 설계는 미국 정부가 제시한 설계에 위배되는 것이 아니고 이를 채택하여 TCDD의 함량을 낮추더라도 고엽제의 제초효과에 아무런 영향을 주지도 않는다고 할 것이므로, 미국 정부가 그러한 대체설계의 채택을 반대할 이유도 없었을 것으로 보인다 .

① 또한, 피고들이 고엽제를 납품할 당시 미국의 제초제업계 내부에서는 2, 4, 5 - T내 유해물질인 TCDD의 제거에 관한 정보가 교환되고 있었고 ( 당시 위와 같은 정보는 그 제품의 경쟁력 확보와는 무관한 것이었기 때문에 다른 제초제 회사에 제공되더라도 그 정보를 제공한 회사에 별다른 피해를 주지 않았다고 볼 수 있다 ), 특히 그러한 정보 공유의 측면에서 피고 1회사와 허큘리스는 다른 회사들보다 긴밀한 관계를 유지하였던 것으로 보이는 점, 피고들을 포함한 제초제업계가 미국 정부에 대하여 2, 4, 5 - T 내TCDD의 탐색 및 제거방법을 은폐하지 않고 알렸다면 당시 최고 수준이던 허큘리스의 TCDD 탐색 및 제거기술도 미국 정부에 의하여 입수, 공개되어 다른 제초제 회사들의 2, 4, 5 - T 생산에 적용될 수 있었을 것인 점 등에 비추어, 피고들이 허큘리스가 사용하던 TCDD 탐색 및 제거기술에 관한 정보를 입수하였을 가능성은 충분하였다 .

1② 따라서, 위 ⓒ방법으로서 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량 기준을 0. 1ppm 이하로 설정하는 설계는 당시의 기술수준과 경제성 등에 비추어 합리적 대체설계로서 그 채택이 충분히 기대 가능하였고, 위와 같은 대체 설계에 의하여 제조되는 2, 4, 5 - T는 당시로서 확보 가능한 최고수준의 안전성을 지니게 된다고 할 것이다 .

앞서 본 바와 같은 ① 내지 ②항의 사정을 종합하면, 피고들은 고엽제 공급 당시의 기술수준과 경제성 등에 비추어 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량 기준을 0. 1ppm 이하로 설정하는 대체설계를 채용함으로써 그 안전성을 확보하는 것이 기대 가능하였고, 따라서 이러한 대체설계를 채용하였더라면 고엽제 내의 TCDD 함량을 0. 05ppm 이하로 낮추어 TCDD로 인하여 발생할 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었다고 할 것이다 .

그럼에도, 피고 1회사는 2, 4, 5 - T의 TCDD 함량 기준을 위 대체설계 보다 10배 높은 1ppm 이하로 하는 설계를 채용하였을 뿐 위 대체설계를 채용하지 않음으로써 피고 1 회사가 제조한 고엽제에는 TCDD가 0. 12ppm 또는 0. 07ppm ( 2, 4, 5 - T 기준으로 0. 24ppm 또는 0. 14ppm ) 가량 함유되었고, 피고 2회사는 2, 4, 5 - T 내 TCDD 함량 기준에 관하여 위 대체설계를 포함하여 어떠한 설계도 채용하지 않음으로써 그 제조한 고엽제에 TCDD가 7. 62ppm ( 2, 4, 5 - T 기준으로 15. 24ppm ) 가량 함유되었으며, 그 결과 피고들이 제조한 고엽제는 당시의 TCDD 안전기준이라고 할 수 있는 0. 05ppm ( 2, 4, 5 - T 기준0. 1ppm ) 을 초과하는 TCDD를 함유하게 되어 그 안전성을 결여하게 되었다 .

따라서, 피고들이 미국 정부에 제조, 공급한 고엽제에는 설계상의 결함이 존재한다 .

고 할 것이다. ( 가사 피고 2회사가 위와 같은 대체설계를 채택하였다고 한다면, 피고 2 회사가 미국 정부에 납품한 고엽제는 그 의도한 설계와 다르게 제조된 것이므로, 그 경우에는 피고 2회사에게 제조상의 결함이 인정될 것이다 ) ( 3 ) 표시상의 결함 여부

제조자가 합리적인 설명 · 지시 · 경고 기타의 표시를 하였더라면 당해 제조물에 의하여 발생될 수 있는 피해나 위험을 줄이거나 피할 수 있었음에도 이를 하지 아니한 때에는 표시상의 결함에 의한 제조물책임이 인정될 수 있지만, 그러한 결함 유무는 제조물의 특성, 통상 사용되는 사용형태, 제조물에 대한 사용자의 기대 내용, 예상되는 위험의 내용, 위험에 대한 사용자의 인식 및 사용자에 의한 위험회피의 가능성 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 비추어 판단하여야 한다. 29 )이 사건으로 돌아와 살피건대, ① 미국 정부에 대한 고엽제 납품 이전부터 미국 내에서 오랫동안 상업용 제초제로 판매되어 온 2, 4, 5 - T와 2, 4 - D, 또는 그 혼합물의 용기에는 그 구성성분에 관한 내용은 물론 눈, 피부, 옷과의 접촉 및 분무 상태의 흡입에 대한 경고를 포함한 상세한 주의사항이 표기되었던 사실, ② 그러나 미국 정부는 피고들로부터 고엽제를 납품받음에 있어 그 공급계약에서 고엽제 용기 ( 55갤런 드럼 ) 의 중앙에 3인치 넓이의 오렌지색 줄무늬 하나를 둘러싸고, 지정된 번호, 중량, 부피 등을 표기하는 외에는 그 용기에 일체의 표시를 허용하지 아니하였고, 고엽제 용기의 표시에 관한 위와 같은 공급계약의 내용이 준수되는지 여부를 엄격하게 감독한 사실, ③ 한편 고엽제 납품 당시 피고들은 고엽제의 원료인 2, 4, 5 - T에 함유된 TCDD로 인하여 염소성여드 름이나 심각한 간손상을 비롯하여 인체 건강에 유해한 결과를 초래할 가능성을 인식하고 있었으나, 미국 정부도 TCDD의 인체 유해성에 관하여 피고들이 인식한 정도나 그 이상의 정보를 가지고 있었던 사실, ④ 미국 정부는 베트남전 참전군인들에게 고엽제의 인체 유해성에 관한 구체적인 정보를 제공하지는 않았지만, 고엽제의 공중살포에 앞서 살포지역 내의 아군을 소개시키고 그 살포시로부터 일정기간이 경과한 후 그 살포지역에 들어가도록 하는 등 고엽제 살포의 절차와 방법에 관한 구체적인 기준을 마련하여 그 사용을 통제하였고 적어도 전쟁전 미국 내에서 사용되던 상용제초제의 규정에 준한 경고문은 표시하였던 사실을 인정할 수 있음은 앞서 본 바와 같다 .

위 인정사실에 의하면, 피고들로서는 미국 정부에 납품된 고엽제가 베트남전 참전 군인에 의하여 그 작전지역 등에 살포될 것이 예정되어 있었으므로, 고엽제의 위험성이나 그 사용 및 안전에 관한 주의사항이 고엽제 용기에 표시되거나 그 밖의 방법으로 참전군인들에게 전달되지 않는다면 고엽제의 살포과정에서 그 위험성을 피하거나 줄이는 것이 어려울 것임을 쉽게 예상할 수 있었으나, 한편 고엽제는 불특정 다수의 소비자를 상대로 판매된 것이 아니라 그 사용자인 미국 정부에 대하여만 개별적 공급계약에 따라 납품되었던 것으로서, 고엽제에 포함된 TCDD의 인체 유해성에 관하여 피고들 이상으로 많이 알고 있었고 또 자체적인 기준을 설정하여 고엽제의 사용방법을 통제할 수 있었던 미국 정부가 피고들에 대하여 고엽제의 위험성이나 그 사용 및 안전에 관한 주의사항을 고엽제 용기에 표시하는 것을 일체 허용하지 않았으므로, 피고들이 고엽제의 용기에 위와 같은 표시를 하지 아니하였음에 어떠한 과실이 있다고 볼 수 없다 .

가사 피고들이 미국 정부에 대하여 고엽제의 위험성을 알리고 그 사용 및 안전에 관한 주의사항을 표기할 것을 요구하였다고 하더라도 그것이 고엽제의 위험성을 피고들 이상으로 인식하였고 앞서 본 바와 같이 고엽제의 사용을 통제할 수 있었던 미국 정부로 하여금 고엽제 사용으로 인한 피해를 줄이는 추가적인 조치를 취하도록 할 수 있었다고 볼만한 사정도 없다 .

따라서, 표시상의 결함에 관한 원고들의 주장은 이유 없다 .

6. 결 론

그렇다면, 피고들이 베트남전 당시 미국 정부에 제조, 공급한 고엽제에는 그 공급 당시의 기술수준과 경제성에 비추어 기대 가능한 범위 내의 TCDD 농도 안전수치인0. 05ppm을 초과하는 TCDD가 함유되는 결함이 존재하였다고 할 것이므로, 피고들은 특별한 사정이 없는 한 고엽제의 제조자로서 위와 같은 고엽제의 결함으로 인하여 발생한 손해에 대하여 제조물책임을 부담한다고 할 것이다 . ( 본 면 중 이하는 여백임 ) V.인과관계

A. 당사자의 주장 및 쟁점 등

1. 당사자의 주장

가. 원고들의 주장 ( 1 ) 고엽제법 규정에 기한 인과관계

이 사건 참전자들은 고엽제법에 규정된 복무기록 확인, 검진절차 등을 거쳐 고엽제 살포지역에서 근무한 후 고엽제로 인한 질병 또는 고엽제로 인하여 발생되었다고 의심되는 질병을 보유하게 된 것으로 인정되어 고엽제 후유증 또는 후유의증 환자로 등록되었고, 또한 고엽제법에서는 이 사건 참전자들과 같이 베트남전에 참전하고 전역된 자로서 고엽제 후유증, 후유의증을 얻은 자는 ① 유전 또는 발육상태와 관련하여 발생된 질병, ② 군 복무전에 발생되었다고 판명된 질병, ③ 외상에 의하여 발생된 질병 , ④ 기타 임상과정에서 발생의 원인이 고엽제와 관련이 없다고 의학적으로 확실하게 밝혀진 질병 등임이 입증되지 아니하는 한 그 질병이 고엽제로 인하여 발생한 것으로 본다고 규정하고 있으므로 ( 고엽제법 제5조 제4항, 제5항, 제3항 참조 ) 이 사건 참전자들의 TCDD 노출 및 그로 인한 고엽제 후유증 또는 후유의증의 발병 사실은 이미 입증되었다 할 것이다 .

따라서 이 사건 참전자들이 고엽제 후유증, 후유의증 환자가 아니라고 하기 위해서는 피고들이 이 사건 참전자들의 질병이 위 ① 내지 ④ 중 하나에 해당하는 사실을 입증하여야 한다 .

( 2 ) 일반적 인과관계

유해물질로 인하여 건강상 피해를 입은 경우 피해자에게 발생한 질병과 유해물질과의 인과관계를 인정하기 위하여는 우선 일반적으로 그 물질이 당해 질병을 야기할 수 있다는 이른바 ' 일반적 인과관계 ' 가 입증되어야 하고, 이를 전제로 다시 피해자가 그 물질에 노출되어 실제로 그 질병이 발생하였다는 ' 개별적 인과관계 ' 까지 입증되어야 할 것이다 .

( 가 ) 역학적 인과관계

유해물질에의 노출로 인한 환경침해사건 중 이 사건과 같이 인간의 건강피해에 관한 사건의 경우에는 그 노출과 피해에 관한 직접적인 실험이 불가능하므로 역학적인 방법에 의하여 일반적 인과관계를 인정할 수 밖에 없는바, 역학조사결과 ① 특정의 유해물질 ( 인자 ) 이 발병의 일정기간 전에 작용 또는 존재한 것이고, ② 유해물질과 발병율 사이에 용량반응의 관계가 존재하며, ③ 그 유해물질의 분포소장이 이미 관찰된 유형의 특성과 모순 없이 설명되고, ④ 그 유해물질이 질병의 원인으로서 작용하는 과정이 생물학적으로 모순 없이 설명된다면 유해물질과 건강피해 사이의 ' 통계적 연관성 ' 이 인정되는 것이고, 역학적으로 통계적 관련성이 인정되면 법률적으로 역학적 인과관계 ' 가인정된다 .

한편 역학조사결과 등이 위와 같은 역학의 네 가지 요건을 전부 갖추고 있지 않아 역학적으로 ' 통계적 연관성 ' 이 인정되지 않는다 하더라도, 법원은 역학적 고려나 법률적인 관점에서 법률적으로 역학적 인과관계를 인정할 수 있다 .

이와 같은 역학적 인과관계론을 토대로, 젠킨스 보고서, 미국 국립과학원 보고서 , 미국 환경보호청 ( Environmental Protection Agency ) 보고서 ( 이하 ' EPA 보고서 ' 라 한다 ), 서울대학교 김○○ 연구팀의 예비적 역학조사 및 역학조사보고서 ( 이하 예비적 역학조사 및 역학조사보고서를 합하여 ‘ 김○○ 보고서 ' 라 한다 ) 등의 내용을 종합하면, TCDD와 이 사건 참전자들이 보유한 각 질병 사이에는 일반적 인과관계가 충분히 인정된다 .

( 나 ) 비율적 인과관계

가사 역학적 인과관계에 의하여 일반적 인과관계가 완전히 입증되지 않는다 하더라도 위 역학조사결과 등에 의하여 TCDD 노출과 이 사건 참전자들의 질병들 사이에 통계적 연관성이 인정되는 이상 TCDD 노출와 위 질병들 사이의 사실적 인과관계로서의 일반적 인과관계와 개별적 인과관계는 역학조사결과 등에 나타난 확률적 수치 등에 따라 비율적으로 인정할 수 있는바, 이 사건에 있어 각종 역학조사결과, 동물실험, 배양된 인간세포에 대한 실험결과 등을 고려하여 볼 때 그 기여도는 80 % 또는 그 이상이므로, 위 범위 내에서 비율적으로 일반적 인과관계를 인정할 수 있다 . ( 3 ) 개별적 인과관계 ( 가 ) 상당한 개연성에 의한 인과관계 입증

일반적으로 환경침해사건에 있어서 유해물질은 대개 본인도 모르는 사이에 신체에 흡수되기 때문에 그 현실적인 흡수과정을 입증한다는 것은 거의 불가능에 가까우므로 , 개개 피해자가 유해물질에 노출됨으로 인하여 질병이 발생하였다는 개별적 인과관계는 피해자들이 거주 또는 활동하는 지역에 유해물질이 도달한 사실을 입증하는 것으로 충분하고 더 나아가 당해 유해물질이 현실적으로 언제, 어디에서, 얼마만큼, 어떠한 방법으로 피해자의 신체에 흡수되었는지를 구체적으로 입증할 필요는 없다. 따라서, ① 가해자가 유해물질을 배출한 사실, ② 유해물질이 피해자가 거주 또는 활동하는 지역에 도달한 사실, ③ 그 후 피해자에게 유해물질로 발생할 수 있는 질병이 발생한 사실이 입증되면 피해자의 질병은 가해자의 유해물질 배출행위로 인하여 발생하였을 상당한 개연성이 있다고 할 것이므로, 일응 그 개별적 인과관계가 존재한다고 봄이 상당하다 .

이 사건에 있어 피고들이 미국 정부에 제조, 공급하여 베트남전에서 살포된 고엽제에 인체에 유해한 수준의 TCDD가 포함되어 있었고, 그 고엽제의 90 % 가 이 사건 참전자들이 복무한 대한민국군의 작전지역에 살포되었으며, 그 후 이 사건 참전자들에게 TCDD로 인하여 발생할 수 있는 질병들이 발생하였음은 이 사건에 제출된 각 증거에 의하여 충분히 입증된다. 특히 미국의 참전군인들이 호흡기관이나 피부를 통하여서만 고엽제에 노출된 반면 대한민국의 참전군인들은 베트남 현지에서 고엽제가 살포된 지표수를 식수로 사용하고 현지에서 생산되어 TCDD로 오염된 쌀과 야채, 과일 등을 섭취하는 등 소화기관을 통하여서도 고엽제에 노출됨으로써, 미국의 참전군인들보다 많은 양의 TCDD에 노출되었다. 이러한 사실들에 의하면 이 사건 참전자들이 보유한 질병들은 베트남전에서 고엽제에 함유된 유해물질인 TCDD에 노출됨으로 인하여 발생하였을 상당한 개연성이 있다고 봄이 상당하므로, 그 개별적 인과관계가 인정된다고 할 것이다 .

한편 피고들은 그 살포된 고엽제에 들어 있는 TCDD가 이 사건 참전자들의 질병을 발생하게 할 정도의 농도가 아니라거나, 이 사건 참전자들의 피해가 전적으로 다른 원인에 의한 것임을 증명하지 못하고 있으므로 위 개별적 인과관계의 인정에 기한 불법행위책임을 면할 수 없다고 할 것이다. 특히 대한민국에서는 1987. 경에 처음으로 서울에 쓰레기 소각장이, 그 이후 1995. 경까지 6곳의 쓰레기 소각장이 각 건설되어 가동하여 왔는데, 그 규모에 비추어 위 소각장들에서 배출된 다이옥신계 화합물의 양 및 농도는 무시하여도 좋을 정도이고, 그 종류도 대부분 TCDD 외의 것인 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 참전자들이 베트남 이외의 곳에서 TCDD에 노출되고 이를 전적인 원인으로 하여 그 질병들을 보유하게 되었을 가능성은 거의 없다 . ( 나 ) 비율적 인과관계

가사 위와 같은 입증방법에 의하여 이 사건의 개별적 인과관계가 완전히 인정되지 않는다 할지라도 앞서 주장한 바와 같이 가해행위와 질병 사이에 일정 비율의 사실적 인과관계가 존재하고, 그 비율이 80 % 또는 그 이상으로 인정되는 이상 개별적 인과관계도 위 비율의 한도에서 인정되어야 한다 .

나. 피고들의 주장 ( 1 ) 고엽제법 규정의 성격

고엽제법은 그 제정, 개정 경위에 비추어 고엽제와 후유증, 후유의증으로 열거된 질병 사이의 인과관계에 대한 의학적, 과학적 검증이 없음에도 불구하고 베트남전 참전 군인들이 앓고 있는 질병에 대한 보상과 치료 등의 지원을 위하여 사회정책적 고려에서 만들어진 법률이므로, 위 법 자체가 인과관계를 직접 규정한 것이라고는 볼 수 없 또한 고엽제법 제5조 제4, 5항은 베트남전 참전군인들에 대한 보상과 지원의 범위를 확대하고 그 신청절차를 간이화하기 위한 것이므로, 위 규정을 근거로 인과관계에 대한 원고들의 입증책임을 피고들에게 전환시킬 수 없다 . ( 2 ) 일반적 인과관계 ( 가 ) 역학적 인과관계

원고들 주장의 질병들과 고엽제 노출 사이의 인과관계 입증에 역학적 인과관계의 법리가 적용될 수 없고, 역학적 인과관계론에 의한다 하더라도 고엽제에 포함된 TCDD와 원고들 주장의 질병 사이에 통계적 연관성이 없으며, 역학의 4요건을 충족하지도 않는다. 한편, 원고들은 통계적 연관성만 인정되면 역학적 인과관계를 인정할 수 있다거나 통계적 연관성이 인정되지 아니하는 경우에도 법원이 다른 사정을 고려하여 역학적 인과관계를 인정할 수 있다고 주장하나, 이는 역학이론에도 반하므로 타당하지 않다 .

또한, 원고들이 제시하고 있는 역학조사결과들은 결함이 있는 것들이어서 신뢰할 수 없고 달리 원고들 주장의 질병들과 TCDD 노출 사이의 역학적 인과관계를 증명할 증거가 없으며, 오히려 그 역학적 인과관계가 없다는 결론을 내린 역학조사보고서들이 더 많다 .

( 나 ) 비율적 인과관계

인과관계는 상당인과관계의 원칙에 따라 존재하거나 존재하지 않는 것이지 비율적으로 존재하지는 않는 것이고, 한편 손해배상액을 산정하는 단계에서 다른 요소들의 기여도를 비율적으로 고려하기도 하지만 이는 상당인과관계의 인정을 전제로 하는 것 이다 .

가사 비율적 인과관계의 법리가 적용될 여지가 있다 하더라도 위 이론은 노출집단의 특정 질병에 대한 발병률이 기준인구 ( 모집단 ) 의 발병률보다 높다는 확실한 역학적 증거가 있음을 전제로 하나, 이 사건에서 원고들은 고엽제가 어느 특정 질병의 발병률을 높인다는 납득가능하고 일관성 있는 증거를 제출하지 못하고 있다 .

또한 비율적 인과관계의 인정을 위하여는 피고들의 제조물로 인하여 피해를 입은 대한민국 참전군인 집단의 모든 구성원들이 소송을 제기하였다는 사정이 요구되는데 , 이 사건 ( 관련사건인 이 법원 2002나32662호 사건을 포함한다 ) 에서는 베트남전에 참전한 대한민국군의 총인원인 약 320, 000명 중 약 17, 000명, 즉 약 5 % 정도만이 소송을 제기한데 불과하므로, 비율적 인과관계는 이 사건에 적용될 수 없다 . ( 3 ) 개별적 인과관계 ( 가 ) 상당한 개연성 여부

환경침해소송의 인과관계에 있어 개연성이란 일반인의 입장에서 통상적으로 어떤 사실의 존재가 일정한 결과를 가져오는 것이라고 생각하는 것이 합리적이라고 판단할 정도의 입증을 의미하는바, 이 사건에서는 원고들이 제출한 모든 증거에 의하더라도 피고들이 제조한 고엽제가 원고들이 주장하는 각종 질병을 일으켰다고 볼만한 상당한 개연성이 있다고 할 수 없다 .

특히 고엽제 노출과 관련하여, 고엽제가 주로 살포된 곳은 베트남의 중부 고지대 또는 라오스 국경과 인접한 산악지역의 주요 침투로와 적 주둔지였고, 대한민국군의 대부분이 주둔한 곳은 동부해안지역으로서 고엽제가 거의 살포되지 아니한 지역이었으며, 또한 고엽제에 포함되어 살포된 TCDD도 삼림에 의하여 흡수되거나 토양에 흡착 또는 광분해되어 실제로 인체에 폭로될 수 있는 양은 지극히 적었고, 그 중 인체에 흡수되는 양은 더욱 적었다고 할 것이므로 이 사건 참전자들이 고엽제에 실제 노출되었다거나 체내에 TCDD가 흡수되었다고 볼 수 없다 .

또한 TCDD는 여러 원인으로부터 만들어지고 대한민국을 포함한 산업화된 국가의 인구는 이른바 배경수준으로 약 10ppt ( parts per trillion, 1조분의 1에 해당하는 분량을 의미한다 ) 정도의 TCDD를 체내에 보유하고 있는 것으로 알려져 있는바, 일부 대한민국 베트남전 참전자의 혈청 TCDD 검사 결과에 의하면 그 평균치가 0. 7ppt ( 가장 높은 군에서의 농도는 1. 2ppt ) 로서 일반인의 배경수준보다 더 적은 양의 TCDD를 체내에 보유하고 있으므로 이 사건 참전자들이 고엽제에 노출되었다고 볼 수 없다 .

2. 쟁 점

당사자들의 위 주장에서 본 바와 같이, 이 사건의 인과관계와 관련한 쟁점은 ① 고엽제법이 손해배상에 관한 법률로서 고엽제 노출과 그 후유증, 후유의증 사이의 인과관계를 직접 규정하고 있는 것으로 볼 수 있는지 여부, ② TCDD에 대한 각종 역학적 연구결과에 의하여 TCDD 노출과 이 사건 참전자들 보유 질병 사이에 일반적 인과관계를 인정할 수 있는지 여부, ③ 개별적으로 이 사건 참전자들이 베트남전에서 고엽제에 노출되었고 실제 그로 인하여 그 보유 질병들이 발생하였는지 여부, ④ 위와 같은 방법으로 인과관계가 인정되지 아니할 경우 비율적으로라도 그 인과관계를 인정할 수 있는지 여부 등이라고 할 것인바, 이하에서는 우선 이 사건의 특성에 따른 인과관계

입증의 법리를 간략히 검토한 후 위 쟁점들에 관하여 차례로 살펴보기로 한다 .

3. 이 사건의 특성 및 인과관계 입증의 법리

가. 환경침해소송과 인과관계의 입증이 사건 청구는 베트남전 당시 대한민국군의 일원으로 복무한 이 사건 참전자들이 베트남의 대한민국군 작전지역에 광범위하게 살포된 고엽제의 유해물질에 직간접적으로 노출됨으로써 질병 발생의 피해를 입게 되었음을 원인으로 하여 그 손해배상을 구하고 있다는 점에서 이른바 환경침해소송의 특성을 지니고 있다 . 공해 기타 유해물질에의 노출로 인한 손해배상청구소송, 즉 환경침해소송에 있어서 ,는 간접적으로 여러 단계를 거쳐 손해를 끼치는 수가 많고 현재의 과학수준으로 해명할 수 없는 분야가 있기 때문에 가해행위와 손해발생 간의 인과관계의 고리를 모두 자연과학적으로 증명하는 것은 곤란 내지 불가능한 경우가 대부분이므로, 피해자에게 사실적 인과관계의 존재에 관한 엄밀한 과학적 증명을 요구함은 공해 기타 유해물질의 피해에 대한 사법적 구제의 사실상 거부가 될 우려가 있는 반면에 가해자측은 기술적 , 경제적으로 피해자보다 원인조사가 훨씬 용이할 뿐 아니라 그 원인을 은폐할 염려가 있으므로, 가해자가 배출한 어떤 유해한 원인물질이 피해자에게 도달한 후 질병이 발생하였다면 가해자측에서 그 무해함을 입증하지 못하는 한 책임을 면할 수 없다고 봄이 사회형평의 관념에 적합하다. 31 ) 즉, 환경침해소송에서는 가해자로부터 특정 피해를 발생케 할 수 있는 유해물질이 생성, 배출된 사실, 그 배출된 유해물질이 피해자에게 도달한 사실, 그 후 피해가 발생한 사실이 각 모순 없이 증명되면 가해자의 유해물질 배출과 피해자의 손해 사이에 인과관계가 존재함이 일응 증명되었다고 할 것이므로, 가해자가 그 배출물에는 유해물질이 들어 있지 않다거나 유해물질이 들어 있다 하더라도 그것이 안전농도 범위 내에 속한다는 사실을 증명하거나, 또는 그 피해가 전적으로 다른 원인에 의한 것임을 증명하여 인과관계를 부정하지 못하는 한 그 불이익은 가해자에게 돌려야 할 것이다. 32 )

나. 역학적 인과관계에 의한 입증유해물질로 인하여 건강상 피해가 발생한 경우 유해물질과 피해자에게 발생한 질병 사이의 인과관계를 인정하기 위하여는, 우선 일반적으로 인체가 당해 유해물질에 노출될 경우 문제된 질병이 야기될 수 있다는 일반적 인과관계가 증명되어야 하고 ( 이러한 사정이 부인된다면 피해자가 그 유해물질에 노출되었다 하더라도 당해 질병이 발생할

여지가 없다 ), 나아가 피해자가 당해 유해물질에 노출된 후 그 질병이 발생하였다는 개별적 인과관계까지 입증되어야 한다 .

그런데, 유해물질로 인한 질병 발생이 집단적 병리현상으로서 문제되고, 임상의학 또는 병리학적으로 당해 유해물질이 문제된 질병의 원인이 되는지 여부와 당해 유해물질로 인한 발병의 기전이 아직 명확히 밝혀지지 않았으며, 나아가 개개 피해자가 당해 유해물질에 노출되었는지 여부나 그 노출 정도를 입증할 과학적 방법조차 확립되지 않은 경우에는, 앞서 본 바와 같은 환경침해소송에서의 인과관계 입증에 관한 법리에 의 하더라도 그 인과관계를 입증하기란 쉽지 않다고 할 것이다 .

따라서, 이러한 경우에는 인간을 집단적으로 관찰하여 당해 유해물질과 그 질병 발생 사이에 역학적으로 인과관계가 있음을 밝히고, 이러한 역학적 인과관계에 기초하여 개개 피해자에게 당해 유해물질이 도달한 후 당해 질병이 발생한 사실로부터 개개 피해자의 질병이 당해 유해물질의 노출로 인하여 발생하였을 상당한 개연성이 있다고 인정할 수 있고, 이로써 그 인과관계가 일응 증명되었다고 할 것이다 .

B. 고엽제법 규정과 인과관계

1. 원고들의 주장과 쟁점

원고들은 ① 우리나라의 고엽제법이 역학적 연구결과를 토대로 고엽제에 포함된 TCDD와 인과관계가 인정되는 질병에 한하여 고엽제 후유증, 후유의증으로 규정하고 있으므로 고엽제법은 고엽제 후유증, 후유의증 등과 고엽제 사이의 일반적 인과관계를 직접 규정하고 있고, ② 고엽제법에 의한 절차에 따라 고엽제 후유증, 후유의증 환자로 등록된 이상 그 질병이 고엽제와 무관한 원인에 의하여 발생한 것임이 의학적으로 확실하게 밝혀지지 않는 한 그 질병은 고엽제로 인하여 발생한 것으로 간주하도록 하고 있으므로 개별적 인과관계의 입증도 원고들이 고엽제 후유증, 후유의증 환자로 등록된 사실의 입증으로 충분하다고 주장한다 .

2. 고엽제법의 성격

고엽제법은 고엽제 후유증 환자에 대한 국가유공자예우법에 의한 보상과 고엽제 후 유의증 환자 및 고엽제 후유증 2세환자에 대한 지원에 관하여 필요한 사항과 고엽제가 인체에 미치는 영향 등에 관한 역학조사 및 연구 등을 행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는데 ( 고엽제법 제1조 ), 여기서 말하는 국가유공자예우법에 의한 보상은 국가유공자 등의 생활안정과 복지향상을 도모하기 위한 지원의 일환으로 행하여지는 것이라고 할 수 있다 ( 국가유공자예우법 제1조 ) .

고엽제법은 고엽제 후유증 환자에 대하여는 보상에 관한 법률인 국가유공자예우법 이 정하는 바에 따라 의료보호를 행하고, 고엽제 후유증 환자 중 장애정도가 일정 기준을 충족하는 자에 대하여 국가유공자예우법에 의한 전상군경으로 보아 보상을 하도록 규정하고 있으며, 고엽제 후유의증 및 후유증 2세 환자에 대하여는 진료를 행하고 장애등급에 따라 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있도록 규정하고 있다. 또한 일정한 범죄를 저지르고 실형을 선고받아 집행 중인 고엽제 후유의증 환자 및 후유증 2세환자에 대하여는 그 형 집행기간 중에는 수당을 지급하지 아니하고, 나아가 국가보안법위반 또는 반국가행위자의 처벌에관한특별조치법위반 등 일정한 범죄로 실형의 유죄판결이 확정된 고엽제 후유의증 환자 및 후유증 2세환자에 대하여는 일정한 요건 하에 고엽제법의 적용 대상에서 배제하여 위 법에 의한 모든 지원을 하지 않도록 규정하고 있다 .

이와 같이 고엽제법은 고엽제 후유증, 후유의증 환자 등에 대하여 고엽제로 인한 피해의 배상이 아니라 보상 내지 지원을 그 주요 목적으로 하고 있고, 그러한 보상과 지원 등의 혜택은 보상에 관한 법률임이 명백한 국가유공자예우법에 의하여 부여되고 있는 점, 고엽제 노출로 인한 피해를 주장하는 자를 모두 그 적용의 대상으로 삼지 아니하고 위 법의 절차에 따라 결정, 등록된 고엽제 후유증 환자 등으로 그 적용대상자를 한정하고 있는 점, 후유증 환자 등에게 지급되는 금원을 손해배상이 아니라 보상 또는 수당이라고 규정한 점, 보상 또는 수당의 수액산정에 있어 장애정도만을 고려할 뿐 일실수입 등 손해배상액 산정에 필요한 요소에 대한 고려는 없는 점, 손해배상과는 관계없는 다른 범죄행위를 사유로 하여 고엽제법 자체의 적용을 배제하고 있는 점, 한 시법의 형태로 존재하는 점 등을 고려하면, 고엽제법상 고엽제 환자로 등록된 자에 대한 지원 규정은 모두 국가보상에 근거한 것으로서 손해배상의 성격을 가지고 있다고 볼 수 없고, 따라서 고엽제법도 국가의 보훈정책적 입법이라고 볼 것이고 고엽제로 인한 불법행위 일반에 적용되는 특별사법으로서의 성격을 가진다고 보기 어렵다 .

{ 헌법재판소도 고엽제법 ( 1997. 12. 24. 법률 제5479호로 전문개정된 것 ) 제6조 제1항 에 대한 위헌법률심판사건 ( 헌법재판소 2000. 7. 20. 결정 98헌가4 ) 에서 “ 고엽제법은 그 입법목적 자체에서 국가유공자예우법에 의한 보상을 할 것을 규정하고 고엽제 후유증 환자를 국가유공자예우법 제4조 제1항 제4호에서 규정한 전상군경으로 보도록 규정하면서도 고엽제 후유증 환자의 경우는 국가유공자예우법 제4조 제1항 제4호의 전상군경과 같이 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 상이를 요건으로 하지 않고 질병 발생의 원인이 고엽제와 관련이 없다고 의학적으로 확실하게 밝혀진 질병임이 입증되지 아니하는 한 고엽제로 인하여 발생한 것으로 보도록 규정하는 등 국가유공자예우법이 정하는 요건과 절차와는 별도의 요건과 절차를 거쳐 고엽제 후유증 환자를 결정, 등록하도록 하고 있으므로, 결국 고엽제법은 국가유공자 등에 대한 일반적 기본법인 국가유공자예우법의 요건에 해당하는지 입증하기 어려운 고엽제 후유증 환자들을 위하여 특별

히 별도의 절차를 마련하여 그들에게 국가유공자예우법 제4조 제1항 제4호 소정의 전상군경으로서 보상을 받을 수 있도록 하기 위한 특별법이라고 보아야 할 것이다 ” 라고 판시하면서 고엽제법에 의한 보상수급권의 성격에 관하여 “ 국가유공자예우법에 의한 전상군경 등 국가유공자의 보상수급권이나 고엽제법에 의한 고엽제 후유증 환자의 보상수급권의 법적 성격은 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 상이를 입은 자나 베트남 전에 참전하여 복무 또는 종군 중 고엽제로 인한 질병을 얻은 자에 대하여 국가가 보상을 행하는 것으로서 다같이 생명 또는 신체의 손상이라는 특별한 희생에 대한 국가보상 내지 국가보훈적 성격과 아울러 수급권자의 생활을 유지, 보장하기 위한 사회보장적 성질을 겸하고 있다고 보아야 할 것이다 ” 고 판시한 바 있다 }

3. 고엽제 후유증, 후유의증의 인정 근거

가. 고엽제 후유증, 후유의증의 범위

1993. 고엽제법 제정 당시 비호지킨임파선암, 연조직육종암, 염소성여드름, 말초신경 병 등 4개의 질병이 고엽제 후유증으로, 만발성피부포르피린증, 일광과민성피부염, 중 추신경장애, 다발성 신경마비, 다발성경화증, 근위축성 신경측색경화증, 근질환, 악성종양 , 간질환 ( B형 및 C형 감염을 제외한다 ), 갑상선기능저하증, 당뇨병, 고혈압, 뇌졸중, 허혈 성심혈질환, 동맥경화증, 버거병, 고지혈증 등 17개 질병이 고엽제 후유의증으로 규정되었다 .

그 후 수차에 걸친 법령의 개정을 통하여 고엽제 후유증, 후유의증 등의 범위가 변경되어, 현행 고엽제법에는 ① 고엽제 후유증으로 비호지킨 임파선암, 연조직육종암, 염소성여드름, 말초신경병, 만발성피부포르피린증, 호지킨병, 폐암, 후두암, 기관암, 다발 성골수종, 전립선암, 버거병, 당뇨병 ( 선천성 당뇨병은 제외 ) 등 13개 질병이, ② 고엽제 후유의증으로 일광과민성피부염, 심상성건선, 지루성피부염, 만성담마진, 건성습진, 중 추신경장애, 뇌경색증, 다발성 신경마비, 다발성경화증, 근위축성 신경측색경화증, 근질환 , 악성종양, 간질환 ( 다만 B형 및 C형 감염으로 인한 것은 제외 ), 갑상선기능저하증, 고혈압, 뇌출혈, 허혈성심혈질환, 동맥경화증, 무혈성괴사증, 고지혈증 등 20개 질병이 각 규정33 ) 되어 있다 .

나. 고엽제 후유증, 후유의증의 규정 배경고엽제법의 제정 당시 고엽제 후유증, 후유의증 등으로 규정된 질병의 범위는 그 법령의 개정을 통하여 앞서 본 바와 같이 변경되어 왔는바, 이러한 고엽제 후유증, 후 유의증 등의 범위에 관한 규정의 입법 배경에 관하여 살피건대, 갑 제27호증, 을나 제1 7호증의 1, 2, 을나 제27, 28호증의 각 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 , 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다 .